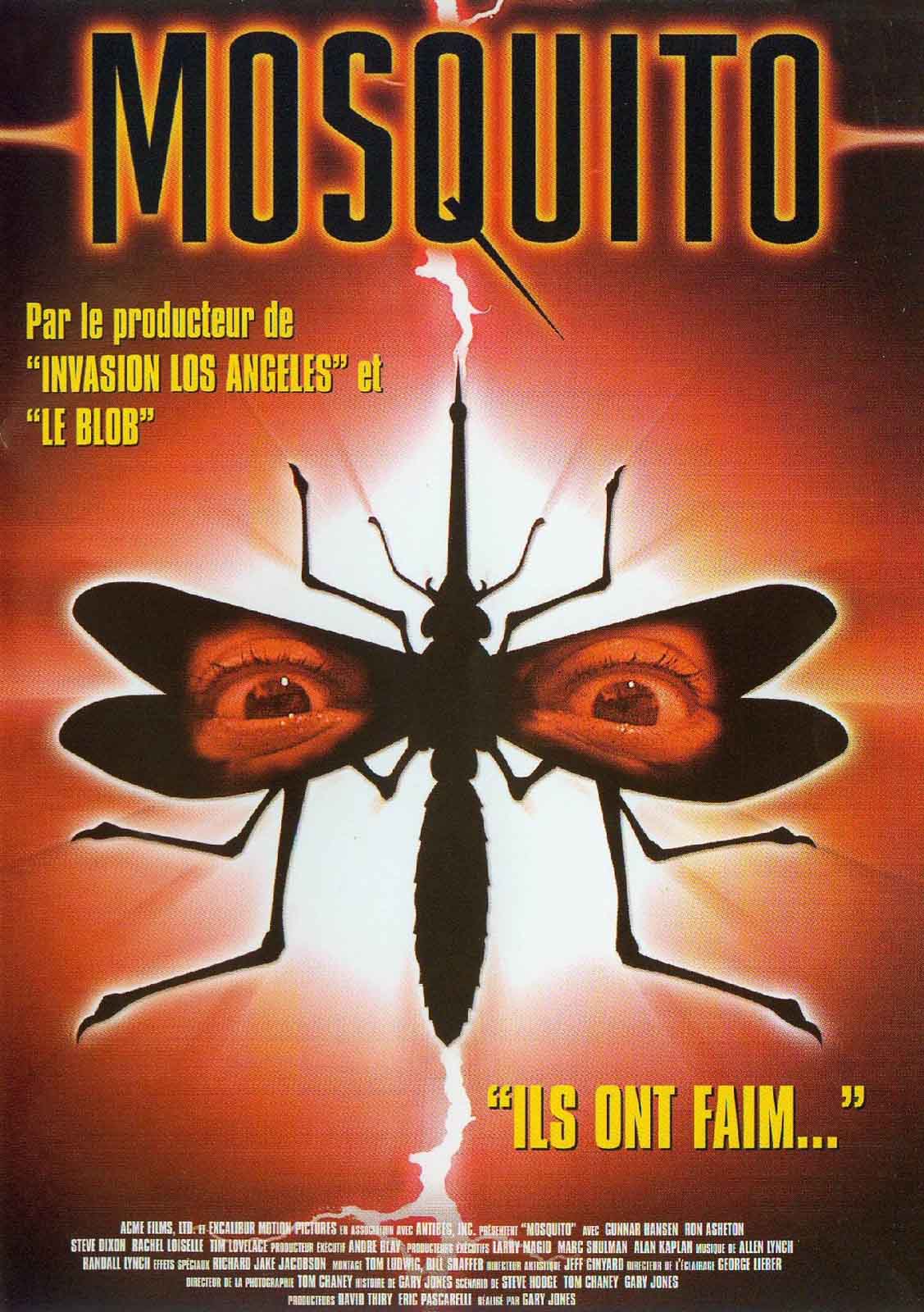

Suite au crash d’un OVNI, des moustiques atteignent des proportions gigantesques et attaquent la population…

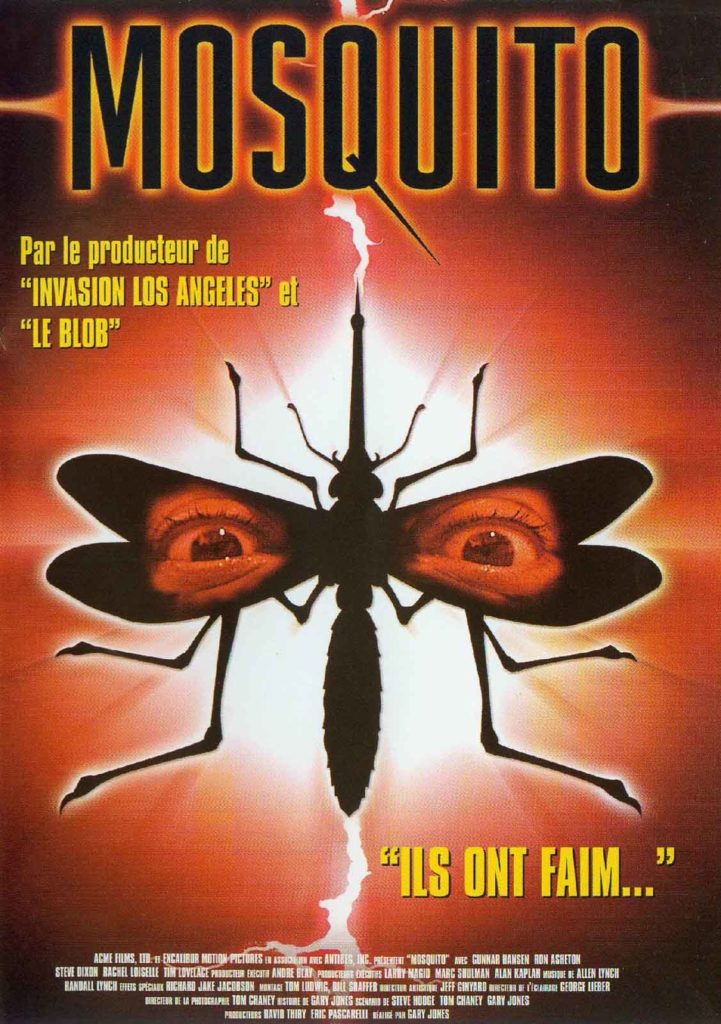

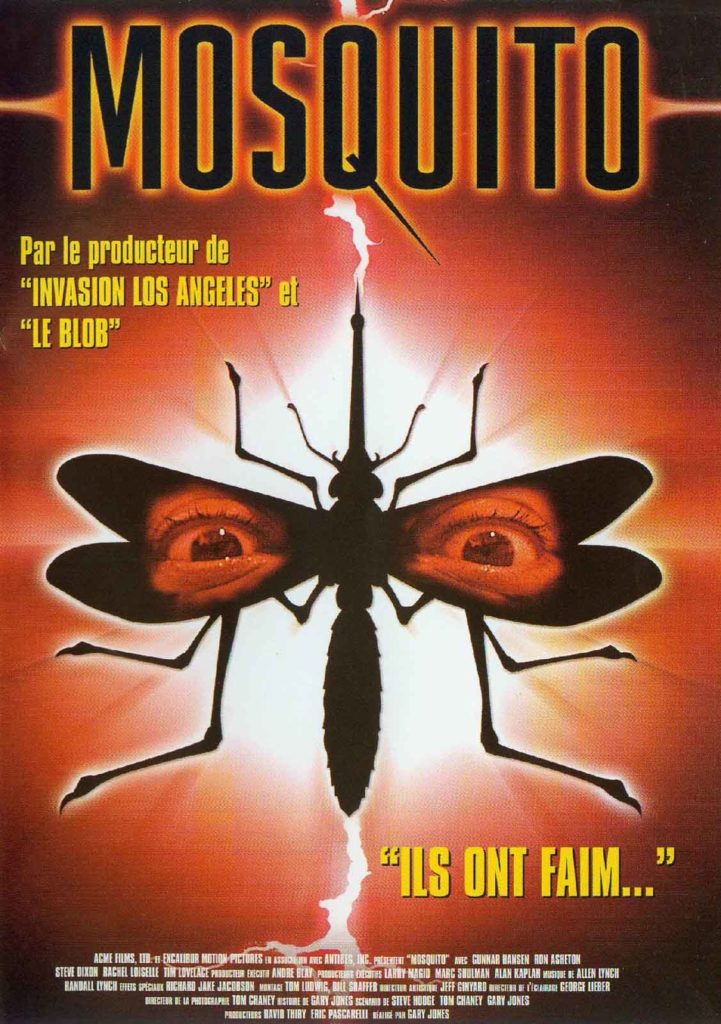

MOSQUITO

1994 – USA

Réalisé par Gary Jones

Avec Gunnar Hansen, Ron Asheton, Steve Dixon, Rachel Loiselle, Tim Lovelace, Mike Hard, Kenny Mugwump, Josh Becker, Margaret Gomoll, John Reneaud

THEMA INSECTES ET INVERTÉBRÉS

Une mystérieuse capsule extraterrestre (une très jolie maquette qui nous met toute de suite dans l’ambiance « série B du film) se dirige vers notre planète et s’écrase au cœur de la forêt du Michigan. De la carcasse échouée émerge le corps d’une entité extra-terrestre conforme au look des aliens de La Guerre des mondes : un long bras reptilien et de grands doigts effilés. Un moustique se pose sur la peau de la créature et la pique. Dès lors une étrange mutation génétique se met en branle. Voilà comment commence le premier long-métrage de Gary Jones, un grand fan de cinéma de genre qui pense à cette idée de moustiques mutants depuis les années 80 et s’implique à fond dans le film (ses parents participent, plusieurs véhicules familiaux sont mis à contribution). Malheureusement, le budget à sa disposition se réduit comme peau de chagrin et les grandes ambitions qu’il caresse pour son Mosquito doivent être drastiquement revues à la baisse. D’où des effets spéciaux de qualité très variables. Si les maquillages spéciaux, les effets mécaniques et la pyrotechnie (supervisés par Jones lui-même) tiennent la route, et si les marionnettes mécaniques coordonnées par Matt Hundley fonctionnent plutôt bien, on ne peut pas en dire autant des figurines en stop-motion. Leur animation n’est pas en cause (elle est assurée par le talentueux Paul Jessel), mais les incrustations sont tellement horribles qu’elles feraient presque saigner les yeux des spectateurs.

Suite à la rencontre impromptue entre l’insecte et l’extra-terrestre en début de métrage, la situation dégénère. Dans toute la région, les habitants sont sauvagement attaqués par des moustiques géants de presque deux mètres d’envergure en quête de sang humain. La garde forestière Megan (Rachelle Loiselle), son petit-ami Ray (Tim Lovelace) et le docteur Parks (Steve Dixon), un météorologiste envoyé par le gouvernement, découvrent l’effroyable carnage et tentent d’unir leurs forces contre la menace vrombissante qui infeste les cieux. Plusieurs scènes parviennent à sortir du lot malgré les faibles moyens du film, notamment la poursuite du camping-car, l’assaut final de la maison ou l’homme armé d’une tronçonneuse qui s’en prend aux moustiques géants (par l’entremise de rétroprojections efficaces). On note que l’homme en question est interprété par Gunnar Hansen, le Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, ce qui ne manque pas d’ironie. Il se fend d’ailleurs d’une réplique en forme de clin d’œil lorsqu’il empoigne son engin : « ça doit bien faire vingt ans que je ne me suis pas servi d’un de ces trucs ».

Moustiques à la tronçonneuse

Mosquito se permet quelques passages gore, en particulier lorsque le dard d’un des insectes géants s’enfonce dans l’œil d’un pêcheur, ou lorsqu’un homme se vide de son sang jusqu’à ce que ses yeux s’éjectent de leur orbite. Gary Jones n’hésite pas à exhiber quelques cadavres sévèrement amochés, comme au moment de cette vision de cauchemar au cours de laquelle le camping-car est jonché de corps exsangues et desséchés. La mise en scène joue aussi habilement sur le bruitage stressant des insectes géants. Mais le film souffre de beaucoup de maladresses et de l’injection quasi-systématique d’un humour balourd véhiculé par une poignée de personnages affligeants : le garde forestier voyeur, les gangsters stupides, les pécheurs idiots, tous accompagnés dans leurs actions par une musique éléphantesque qui croit bon de surligner les effets comiques. Mosquito n’entra donc guère dans les mémoires, mais la carrière de Gary Jones était lancée, poursuivant sans complexe la voie du fantastique débridé avec une prédilection pour les grosses bébêtes. Il dirigea ainsi plusieurs épisodes de séries TV (Xena la guerrière, Hercule, Chérie j’ai rétréci les gosses, Sheena) puis quelques « creature features » plus ou moins convaincants, en particulier Spiders, Crocodile 2, Planet Raptor ou encore l’impensable Axe Giant et son titan armé d’une hache.

© Gilles Penso

Partagez cet article