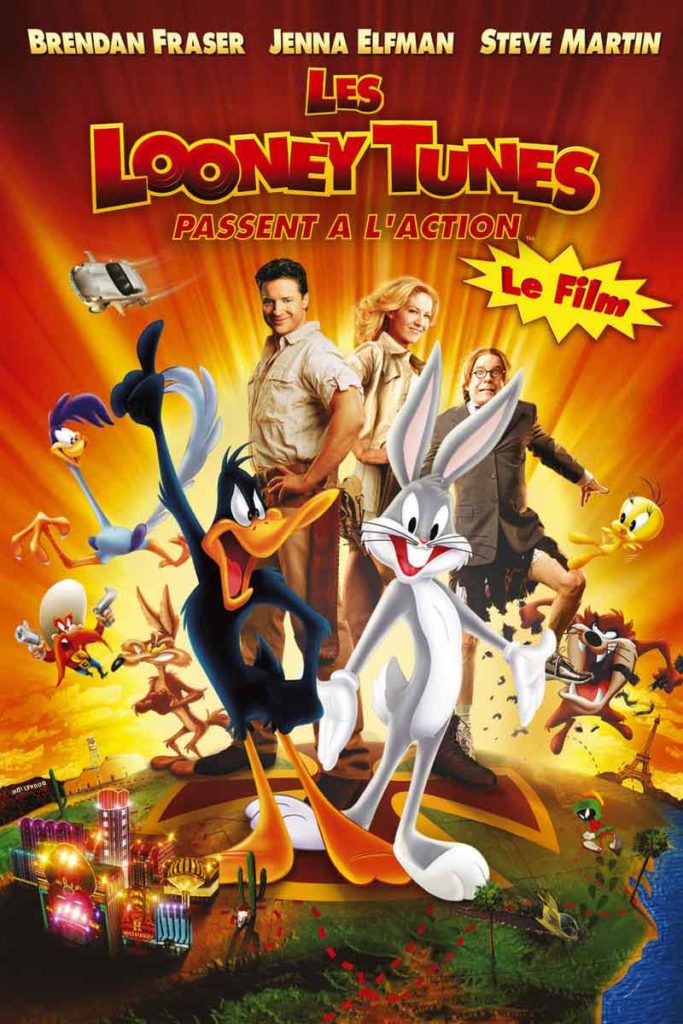

En se voyant confier tout le bestiaire des cartoons Warner, Joe Dante livre l'un de ses films les plus mouvementés et les plus généreux

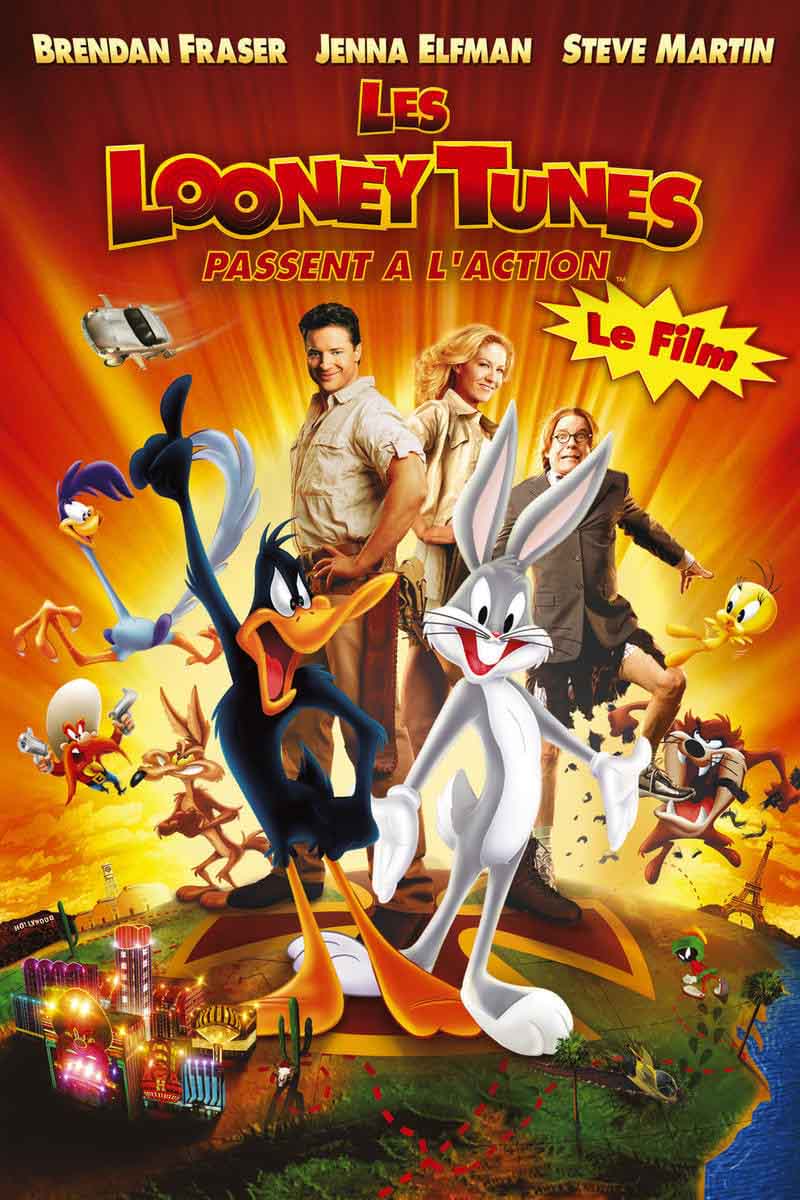

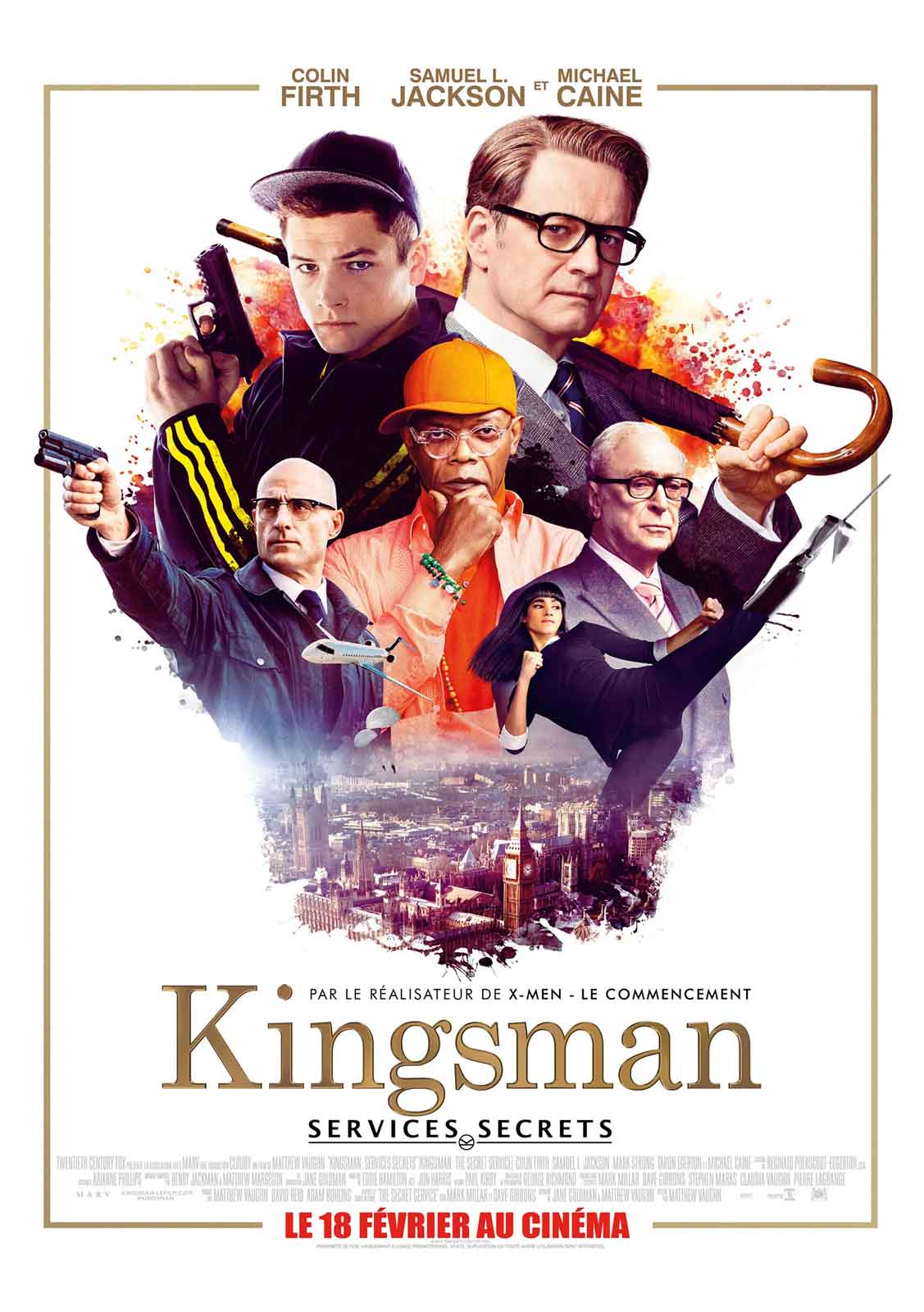

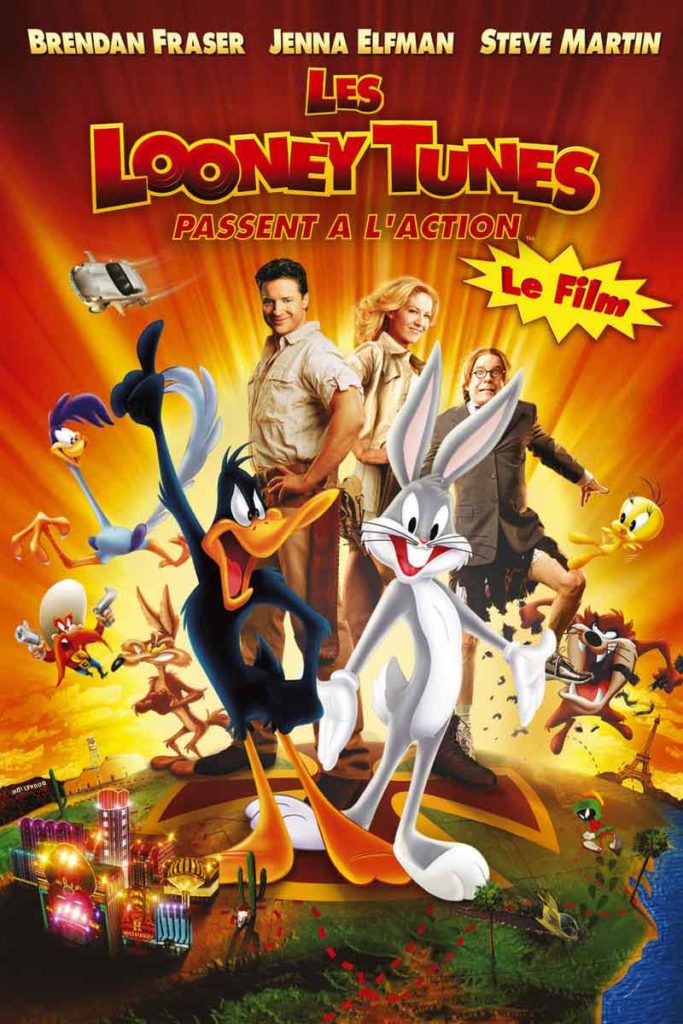

LOONEY TUNES : BACK IN ACTION

2003 – USA

Réalisé par Joe Dante

Avec Brendan Fraser, Jenna Elfman, Steve Martin, Timothy Dalton, Heather Locklear, Joan Cusack

Pour un fan de la première heure des cartoons Warner comme Joe Dante, la proposition de réaliser Les Looney Tunes passent à l’action ressemblait à un cadeau sur un plateau d’argent. Certes, le studio Warner devait au cinéaste l’un des plus gros succès de son histoire (Gremlins), mais Dante a toujours fait preuve d’un anticonformisme insolent l’empêchant d’entrer dans les moules imposés par les majors. Les Looney Tunes passent à l’action cache donc sous ses allures de produit gentiment formaté un spectacle culotté dynamitant le système de l’intérieur. Rien à voir avec Space Jam, donc, malgré les apparences. Après un cartoon d’introduction mettant en scène une de ces éternelles batailles opposant Bugs Bunny et Daffy Duck, l’action prend place dans les bureaux de la Warner, où l’on décide de renvoyer le canard vedette, pas assez rémunérateur aux goûts des cadres du studio. Parallèlement, DJ Drake (Brendan Fraser), un agent de sécurité qui rêve d’une carrière de cascadeur, est lui aussi licencié, tout comme la vice-présidente du département comédie Kate Houghton (Jenna Elfman). Tout ce beau monde se retrouve embarqué dans une course-poursuite à la recherche de Damian Drake (Timothy Dalton), dont le métier de star de films d’espionnage camoufle de véritables activités d’agent secret. Ce dernier est tombé dans un piège en s’efforçant d’empêcher l’infâme président d’Acme Corporation (Steve Martin) de posséder le « Singe Bleu », un diamant capable de transformer les humains en primates, et vice-versa.

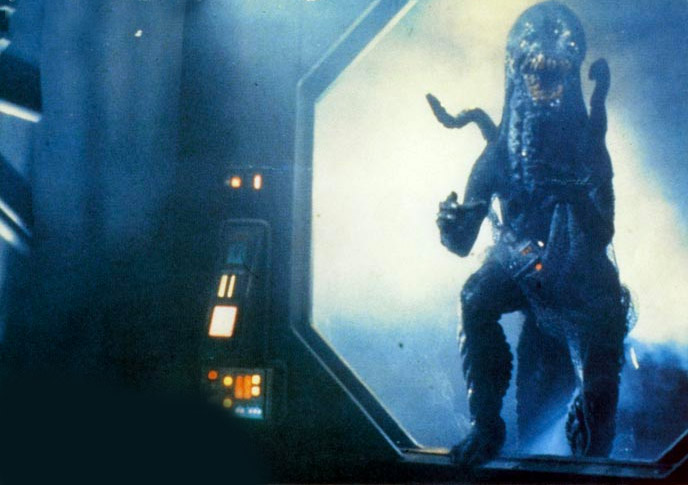

D’une générosité sans borne, Les Looney Tunes passent à l’action nous offre une apparition de la quasi-totalité du bestiaire des Merrie Melodies et des scènes d’action totalement délirantes (une poursuite au Louvre dans laquelle les personnages adoptent le style visuel de chaque tableau dans lequel ils se réfugient, un saut en chute libre depuis la Tour Eiffel, une bataille de vaisseaux spatiaux, l’attaque d’un chien-robot géant). Plus que jamais, Dante cligne de l’œil vers le cinéma et la télévision de sa jeunesse, de l’apparition de Roger Corman dans le rôle du réalisateur d’un nouveau Batman à la parodie de la scène de la douche de Psychose en passant par l’apparition de Peter Graves dans un pastiche de Mission impossible. Le summum référentiel est atteint avec la zone 52, un lieu tenu secret par le gouvernement où interviennent des myriades de créatures extra-terrestres issues du cinéma populaire des années 50.

Parodies et hommages en cascade

Jerry Goldsmith s’en donne lui aussi à cœur joie, mais ce sera son chant du cygne, le génial compositeur ayant passé l’arme à gauche alors que le film était en post-production. Rétrospectivement, Joe Dante garde un souvenir mitigé des Looney Tunes passent à l’action qui ne représente selon lui que 50% du résultat qu’il avait initialement en tête à cause d’un studio ne cessant de faire réécrire le scénario. « Je me souviens que lorsque je suis allé à l’avant-première du film, j’ai trouvé que tout allait trop vite », raconte-t-il. « J’ai eu le sentiment que je me mettais à faire des films que je n’aimais pas. Je n’ai pas eu envie de réitérer ce type d’expérience par la suite. » (1) Dommage parce que nous, on en redemande !

(1) Propos recueillis par votre serviteur en mars 2015

© Gilles Penso

Partagez cet article