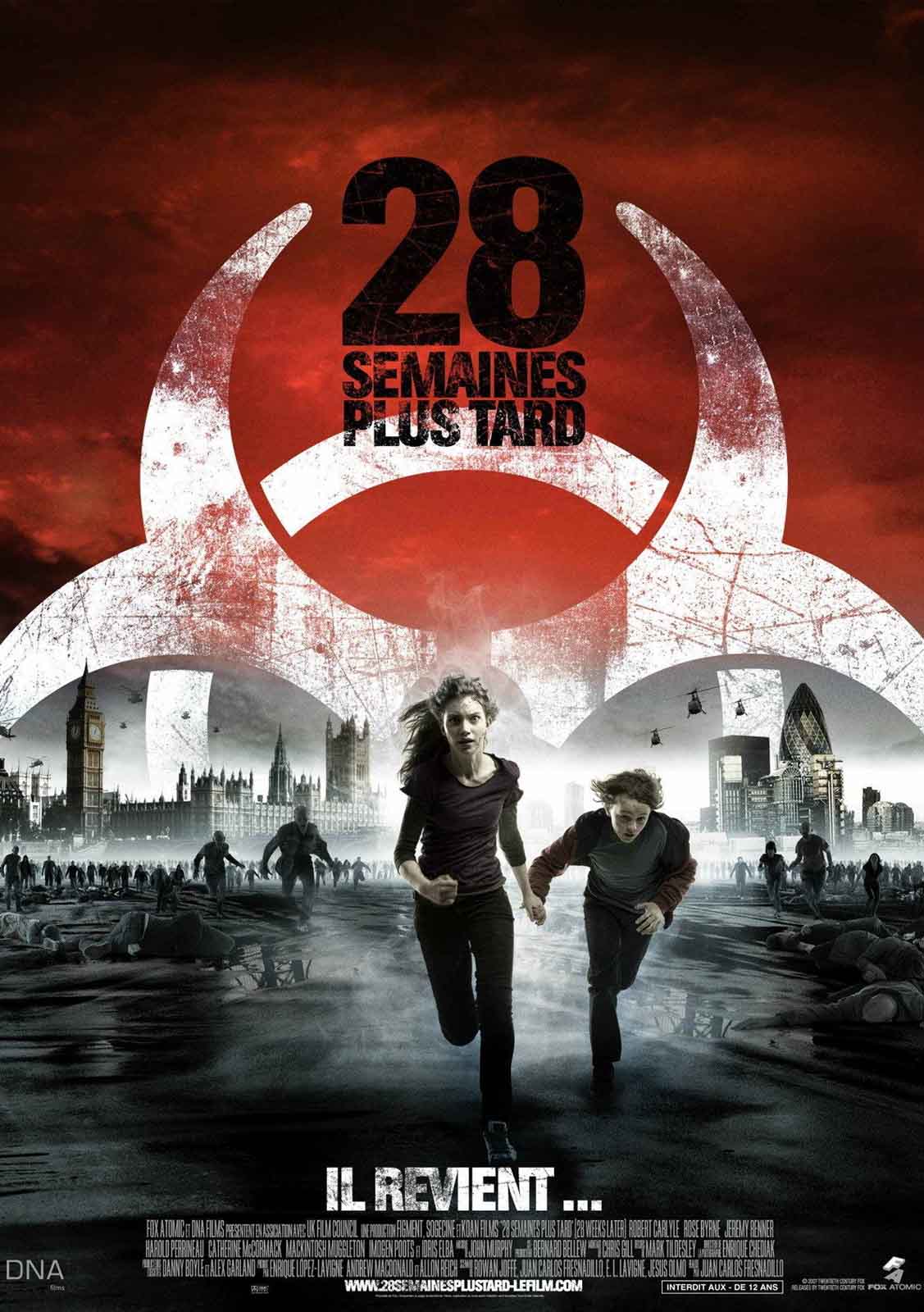

Une séquelle très efficace du shocker de Danny Boyle, dans laquelle les zombies/infectés servent de métaphore à la destruction d'une cellule familiale

28 WEEKS LATER

2007 – GB

Réalisé par Juan Carlos Fresnadillo

Avec Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner, Catherine McCormack, Mackintosh Muggleton, Imogen Poots

THEMA ZOMBIES I SAGA 28 JOURS PLUS TARD

Difficile de succéder à 28 Jours plus Tard, qui redéfinissait les codes du film de zombies avec une indéniable originalité. D’autant qu’entre-temps, les variantes n’ont cessé de fleurir sur les écrans. Comment, dans ce cas, capitaliser sur le succès du film de Danny Boyle tout en préservant la fraîcheur du concept initial ? En dénichant un auteur/réalisateur hors du serail hollywoodien, doté d’un sens visuel hors norme. En jetant leur dévolu sur Juan Carlos Fesnadillo, à qui nous devons l’excellent Intacto, Boyle et son co-producteur Andrew Mac Donald ont eu la main heureuse. L’idée semblait d’autant plus judicieuse que les réalisateurs hispaniques n’en finissaient plus, à l’époque, de redynamiser les grands mythes du cinéma fantastique en leur insufflant une vibration toute personnelle, comme le prouvaient les bouleversants Fragile, Les Fils de l’Homme ou Le Labyrinthe de Pan.

Dans cette mouvance, Fesnadillo succède au réalisateur de Trainspotting en livrant une séquelle au moins aussi époustouflante que son prestigieux modèle. Six mois après que le terrible virus ait transformé la quasi-totalité de la population britannique en monstres sanguinaires, les forces américaines d’occupation déclarent que l’infection est éradiquée et que la reconstruction du pays est en route. Survivant des terribles événements, Don (Robert Carlyle) est rongé par la culpabilité depuis la mort de son épouse. Lorsqu’il retrouve ses enfants à Londres, il tente de reconstituer son noyau familial. Mais la situation s’apprête à empirer… « Le scénario n’a cessé d’évoluer, et nous n’avons abouti à la version définitive qu’au bout d’un an de labeur », nous raconte Fesnadillo. « L’une des difficultés était de mettre en place un contexte qui ne dépayse pas les fans du premier film tout en développant des éléments entièrement nouveaux » (1).

Dans la mouvance de George Romero

A plus d’un titre, le diptyque 28 Jours/28 Semaines se rattache à la saga des morts-vivants de George Romero. Ici aussi, le monde bascule dans le chaos, l’armée et les scientifiques n’adoptent pas les mêmes méthodes mais s’avèrent incapables de lutter intelligemment contre la menace croissante, et les monstres semblent être les seuls vainqueurs possibles d’une telle guerre. Autre rapprochement : si la situation décrite dans chaque film est la même, les protagonistes diffèrent, nous offrant des points de vues variés et des histoires distinctes. Malgré ces évidentes filiations, Boyle et Fesnadillo rejettent sans appel le terme « zombie », bien peu approprié selon eux au fléau qu’ils décrivent. « Ici, nous parlons de gens qui sont encore en vie », explique Fesnadillo. « Ils sont contaminés par un virus qui les transforme en bêtes enragées. La rage est un sentiment vivant. Ce n’est pas un sentiment lié à la mort. Du coup, nos contaminés sont pleins d’énergie, ils sont rapides, agressifs… Rien à voir avec des morts-vivants » (2). A mi-chemin entre la film d’horreur, la satire politique, le film d’action, le drame familial et le film catastrophe, 28 Semaines plus tard est une œuvre d’exception, laissant une impression durable longtemps après sa projection, et ouvrant grand la porte vers un éventuel troisième épisode.

(1) et (2) Propos recueillis par votre serviteur en juillet 2007

© Gilles Penso

Partagez cet article