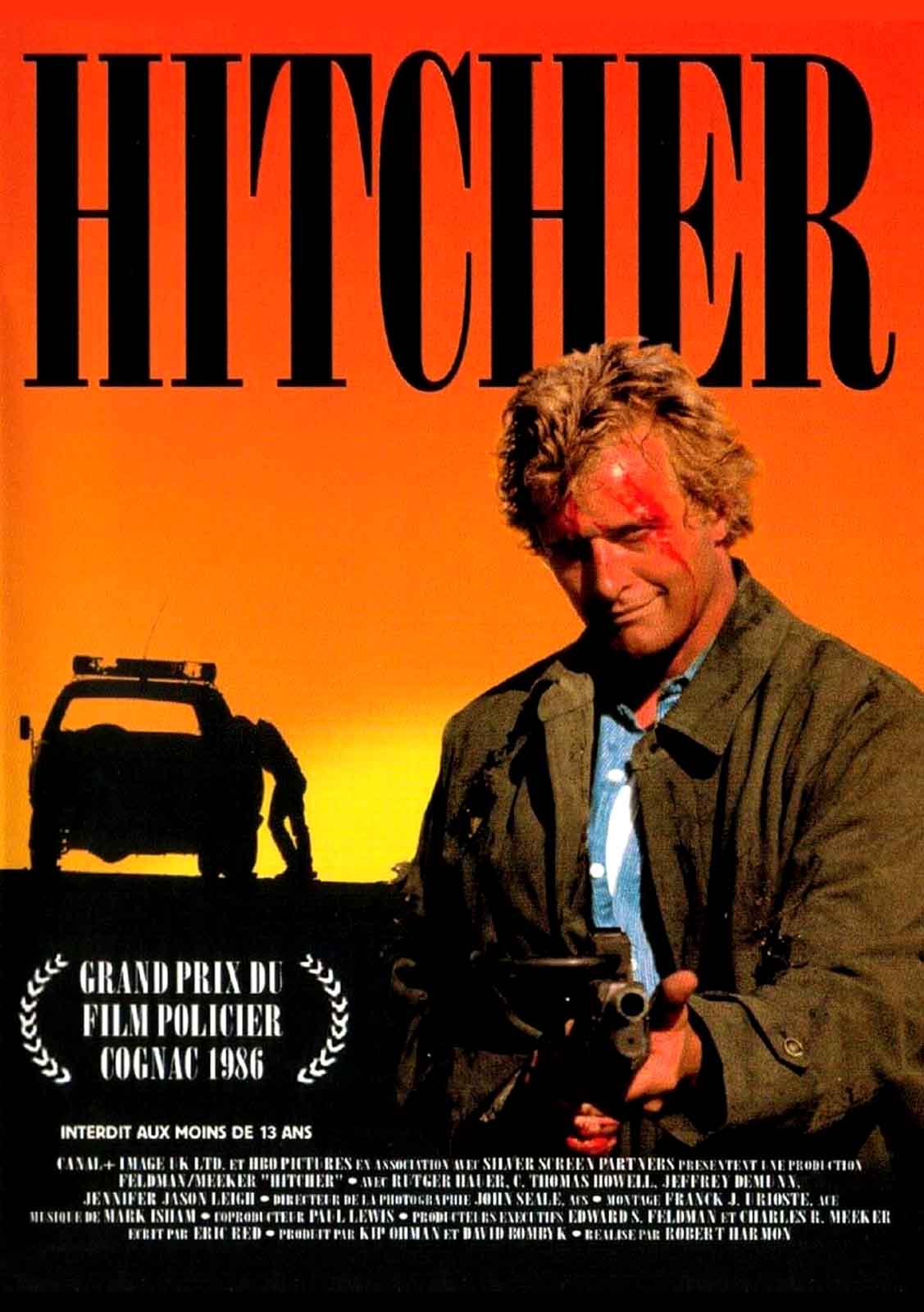

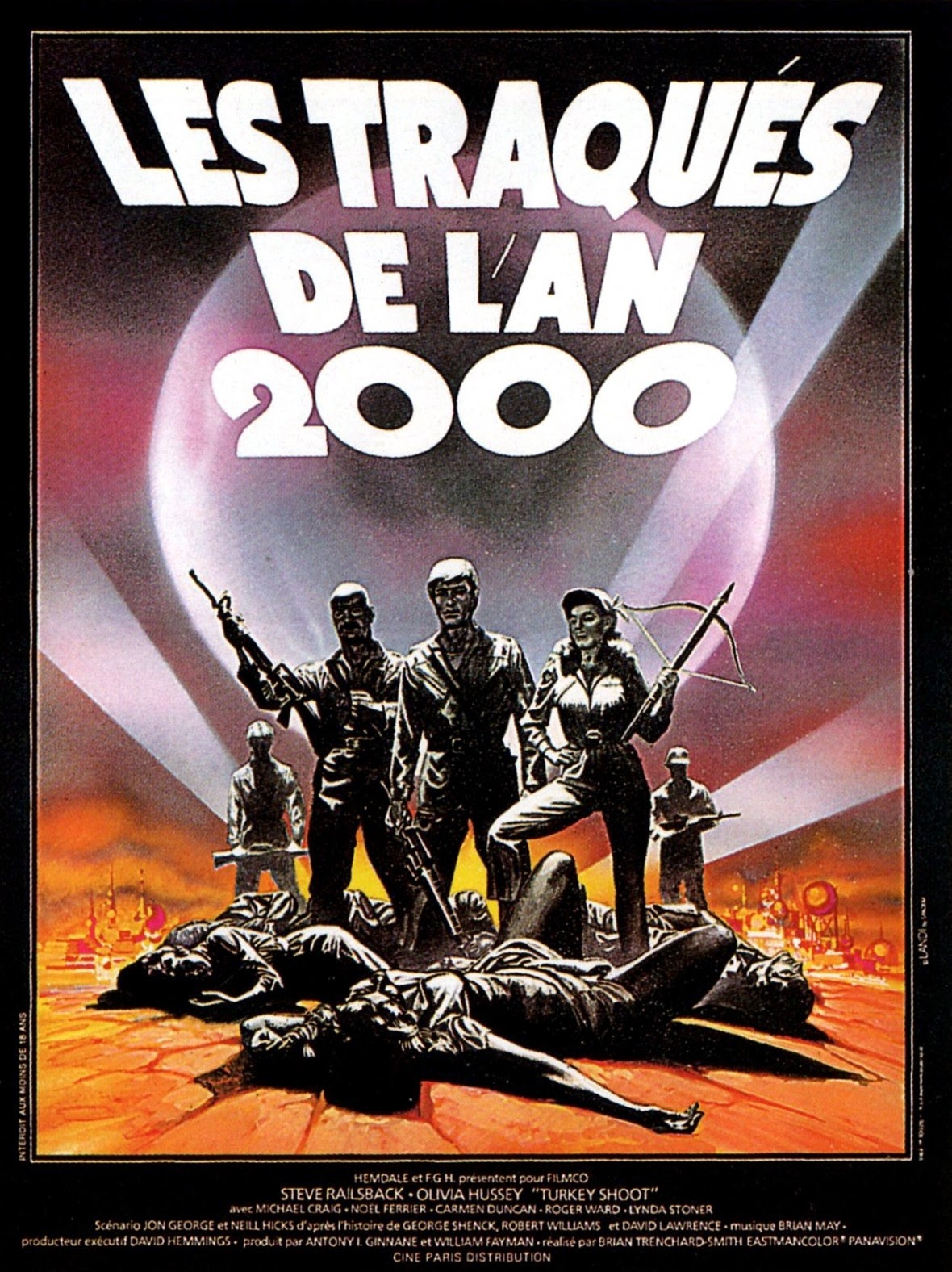

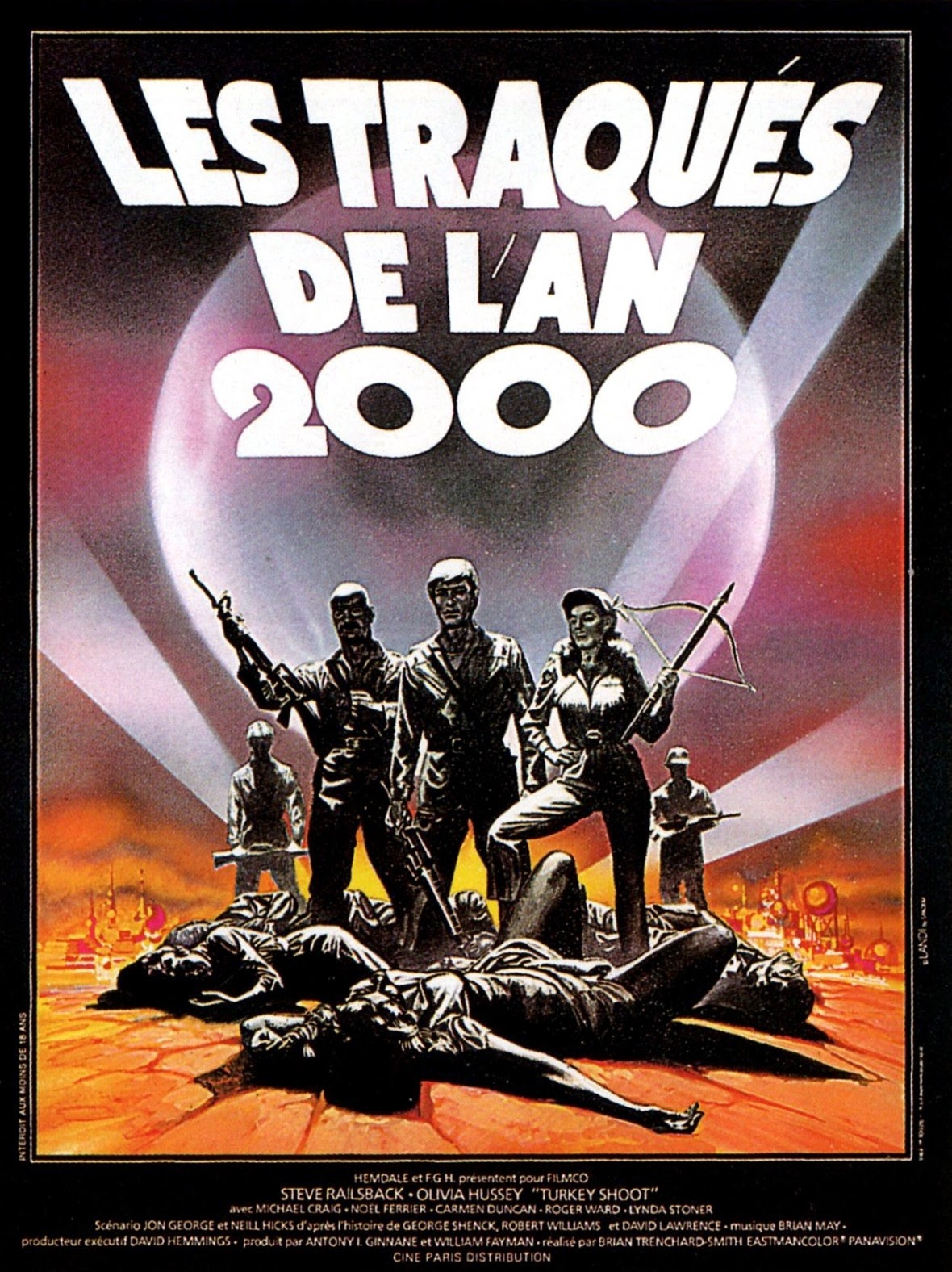

Les gardiens d'un pénitencier futuriste dictatorial organisent des chasses à l'homme pour distraire une poignée de nantis

TURKEY SHOOT

1981 – AUSTRALIE

Réalisé par Brian Trenchard-Smith

Avec Steve Railsback, Olivia Hussey, Michael Craig, Carmen Duncan, Noel Ferrier, Lynda Stoner, Roger Ward, John Ley

THEMA FUTUR

« La liberté c’est l’obéissance, l’obéissance c’est le travail, et le travail c’est la vie ». Tel est le slogan sans cesse scandé dans les camps de rééducation du monde futuriste guère engageant décrit dans Les Traqués de l’An 2000, produit en Australie suite au succès des deux premiers Mad Max. Dans cette société totalitaire et anti-individualiste, les « déviants » sont parqués et torturés. Le scénario se centre sur l’un de ces sinistres lieux de détention, le camp 97 mené d’une poigne de fer par un dénommé Thatcher. Ce patronyme a-t-il été choisi en regard du premier ministre anglais de l’époque ? Difficile à dire. Toujours est-il que le film a été rebaptisé Blood Camp Thatcher en Grande-Bretagne. Paul Landers, animateur d’une radio pirate subversive, Chris Walters, arrêtée pour avoir tenté de lui porter secours, et Rita Daniels, accusée à tort de s’être prostituée, sont les derniers prisonniers en date de Thatcher. Fraîchement débarqués sous son giron, ils découvrent un environnement hostile et cruel, où les gardiens s’amusent à violer, battre à mort ou immoler certains détenus pour se distraire. Assez curieusement, les douches sont mixtes, mais les hauts parleurs répètent inlassablement que la grossesse et les maladies vénériennes sont des délits susceptibles d’être punis, et que l’homosexualité est un délit capital.

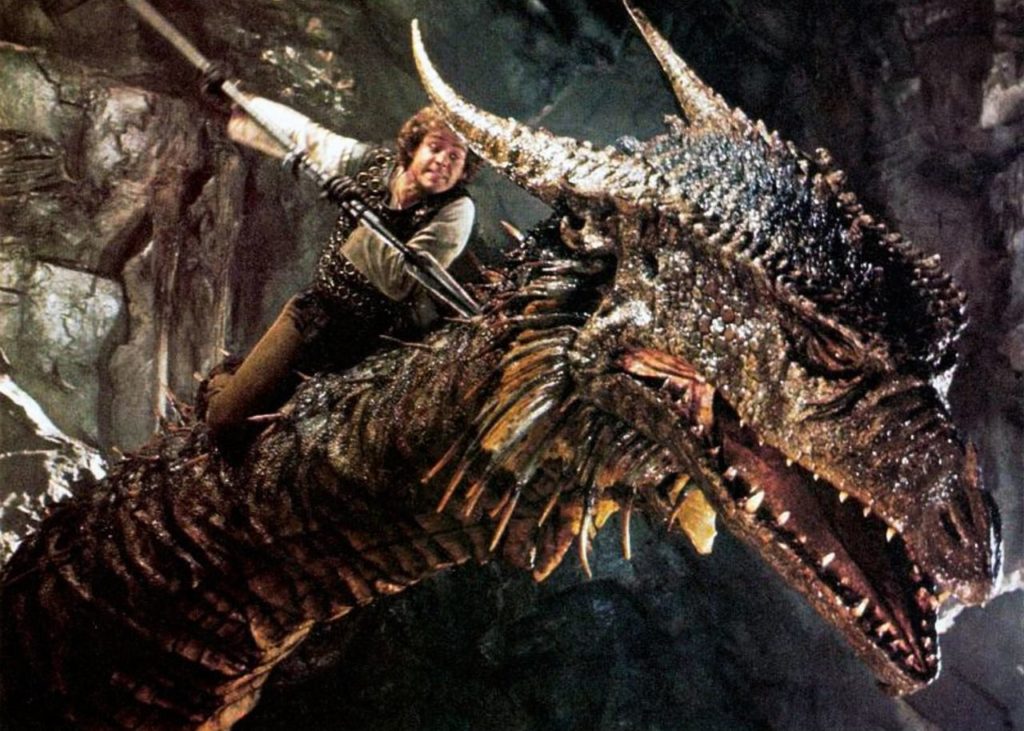

Afin de satisfaire les tendances sadiques de certaines personnalités de la haute société, Thatcher organise de temps en temps des chasses à courre avec les prisonniers. Certains d’entre eux se voient donc proposer une chance de s’échapper du camp, pour peu qu’ils ne soient pas abattus par les poursuivants lancés à leurs trousses. Paul, Chris, Rita et un quatrième compagnon d’infortune acceptent la proposition, dans l’espoir de gagner leur liberté. Les voilà donc poursuivis par Thatcher équipé d’un fusil à lunettes, d’une amazone chevauchant un étalon et armée d’une arbalète, ou encore d’un chasseur impitoyable qui conduit un bulldozer en compagnie d’un monstre de foire aux allures de loup-garou. Dès lors, Les Traqués de l’An 2000 reprend une trame voisine de celle de Punsihment Park, si ce n’est que ce film-ci se soucie bien moins de la satire sociale et du pamphlet politique que celui de Peter Watkins. Car ici, c’est l’action violente qui prime.

« La révolution commence avec les inadaptés »

Du coup, nous sommes surtout proches des Chasses du Comte Zaroff, avec en prime un petit soupçon de « survival », avec jungle hostile, torrent sauvage et serpents menaçants. Brian Trenchard-Smith ne recule devant aucun effet gore, réservant aux prisonniers et aux chasseurs des sorts guère enviables : orteil arraché et dévoré, corps coupé en deux, visage criblé de flèches, éventrement sanglant, œil crevé, mains tranchées, machette dans le crâne, tête qui explose… Bref c’est un véritable défouloir, que ne vient contrebalancer aucun humour distancié. Jusqu’à la grande fusillade finale, élément récurrent de maints « films de prisons » qui évoque ici les climax de la série des Ilsa. Le tout aux accents d’une musique synthétique assez datée de Brian May, compositeur des deux premiers Mad Max. Le film s’achève sur une citation d’H.G. Wells : « La révolution commence avec les inadaptés. »

© Gilles Penso

Partagez cet article