Le réalisateur de Cannibal Holocaust s’offre une seconde jeunesse en élaborant un slasher maladroit mais empreint de poésie macabre…

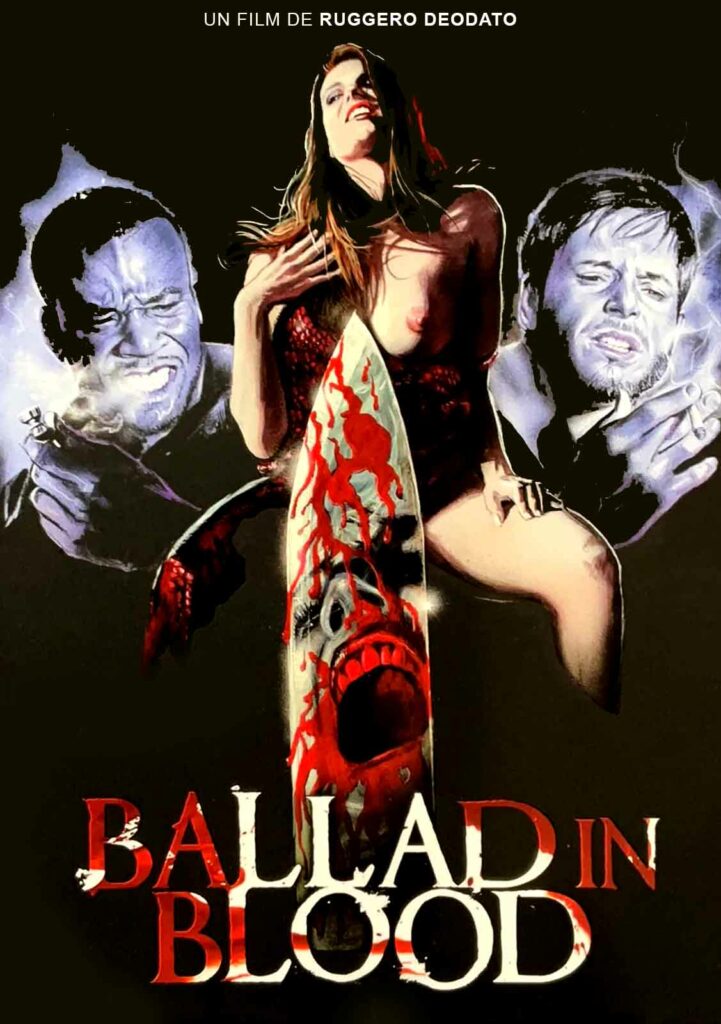

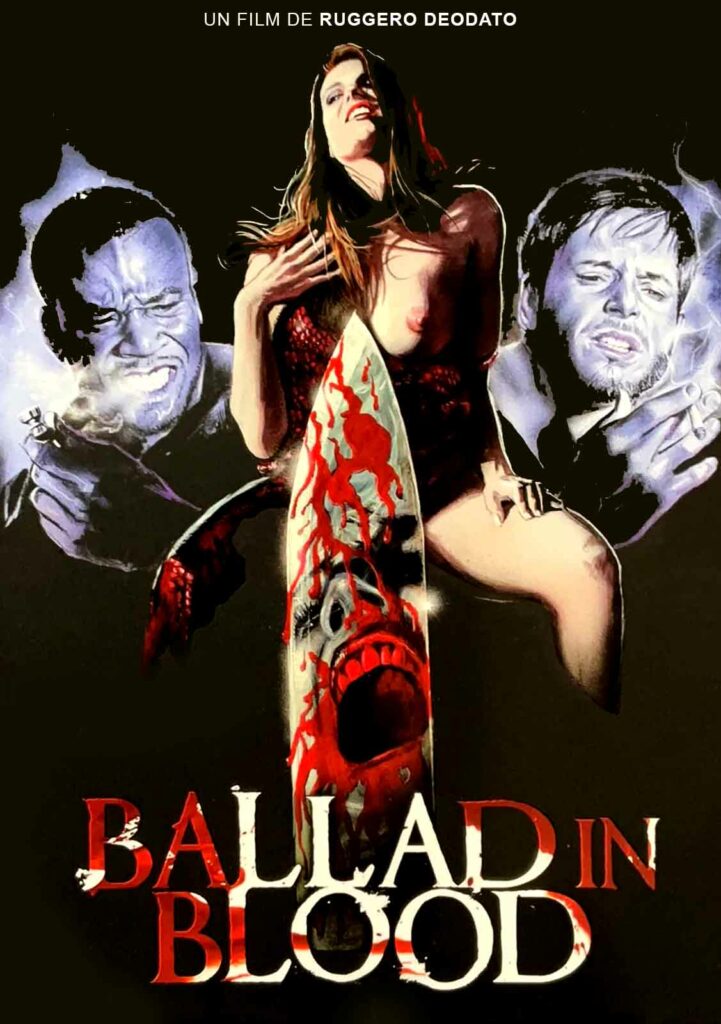

BALLAD IN BLOOD

2016 – ITALIE

Réalisé par Ruggero Deodato

Avec Rebecca Di Maio, Roger Garth, Ernesto Mahieux, Gabriele Rossi, Carlotta Morelli, Rita Rusciano, Noemi Smorra, Carlo Trevisan, Edward Williams

THEMA TUEURS

A l’âge respectable de 77 ans et près de vingt ans après son dernier film de fiction, Ruggero Deodato repasse derrière la caméra pour Ballad in Blood, qui semble vouloir s’inscrire dans son époque tout en clignant de l’œil vers la filmographie passée du cinéaste. On y trouve ainsi des éléments de narrations découverts dans des bandes vidéo (comme dans Cannibal Holocaust, précurseur du « found footage ») mais aussi une folie sanglante qui se déchaîne en huis-clos à la manière de La Maison au fond du parc (dont Ballad in Blood reprend d’ailleurs la même chanson langoureuse de Ritz Ortolani). « Le public attend toujours que je refasse Cannibal Holocaust », explique Deodato. « J’ai envie de le satisfaire tout en essayant de proposer autre chose. L’histoire de Ballad in Blood n’a donc rien à voir avec Cannibal Holocaust, mais il y a quelques points communs dans la narration, comme l’utilisation d’images filmées dans le passé qui donnent des indications sur ce qui s’est déroulé auparavant. Cette fois-ci, ce sont des films vidéo pris avec un téléphone et diffusés sur un ordinateur. C’était aussi une bonne solution pour que l’action ne reste pas cantonnée dans la maison, sinon les spectateurs allaient finir par devenir claustrophobes ! » (1)

Le scénario du film brode à partir d’un fait divers réel lié à la mort mystérieuse d’une étudiante Erasmus. Le générique se déroule pendant une soirée d’Halloween décadente, dans un décor naturel incroyable : un puits de 80 mètres de haut orné d’alcôves dans lesquelles des fêtards déguisés s’adonnent à tous les excès. Sadomasochisme (filles nues attachées), Grand-Guignol (meurtres sanglants excessifs reconstitués), costumes de monstres, c’est la totale. Le choix de ce décor est malin : outre son esthétisme, il permet au cinéaste de ne solliciter qu’une vingtaine de figurants tout en simulant une grande foule. Car le père Ruggero n’a rien perdu de son art du système D. Mais ce panorama vertigineux jette aussi les bases d’un des thèmes majeurs du film : la perte d’ancrage avec la réalité. Le lendemain de cette soirée bien arrosée, quatre étudiants qui partagent le même appartement en Italie se réveillent difficilement. Mais l’un d’entre eux manque à l’appel. Soudain, James, Duke et Lenka découvrent que le corps inanimé de leur amie Elizabeth gît immobile au-dessus de leur tête, sur le plafond vitré de l’appartement. En cherchant à l’atteindre avec une échelle, les deux garçons brisent la vitre. Le corps ensanglanté de la jeune fille chute alors au ralenti, avec une beauté macabre qui n’est pas sans rappeler l’inoubliable entrée en matière de Suspiria. Ce corps qui brise le verre est la parfaite métaphore de la mort qui s’immisce brutalement dans le monde réel. Lorsque le cadavre entaillé et ensanglanté gît au sol, aucun de ses trois amis n’est capable de se souvenir des événements précis de la veille…

Le professeur Eli Roth

Le cinéaste italien se démène ici avec un budget ridicule, des conditions de tournage drastiques et des comédiens amateurs. Certes, le manque de moyens est manifeste, l’image numérique se révèle peu flatteuse et les acteurs sont loin de nous convaincre. Mais Deodato tient bon, ne réfrénant pas une énergie ardente qui lui permet d’alterner sans sourciller l’horreur graphique (quelques meurtres qui éclaboussent volontiers l’écran), l’humour potache (les réactions des protagonistes et leurs dialogues basculent souvent dans l’absurde assumé), l’érotisme généreux (les filles se dénudent sans cesse pour exhiber des poitrines défiant les lois de la gravité) et même un brin de poésie macabre. Tout ce cocktail n’est certes pas toujours très digeste, mais l’étrangeté qui en découle est intéressante, semblant décliner – sur un postulat qui n’est pas sans évoquer Very Bad Trip – l’idée d’une perte de repères et de discernement entre la réalité et la fantaisie auprès d’une certaine jeunesse. Pour cligner de l’œil vers Hostel 2 qui lui offrait le petit rôle d’un cannibale, Ruggero Deodato fait ici une apparition sous la défroque d’un certain professeur Eli Roth !

(1) Propos recueillis par votre serviteur en septembre 2016

© Gilles Penso

Partagez cet article