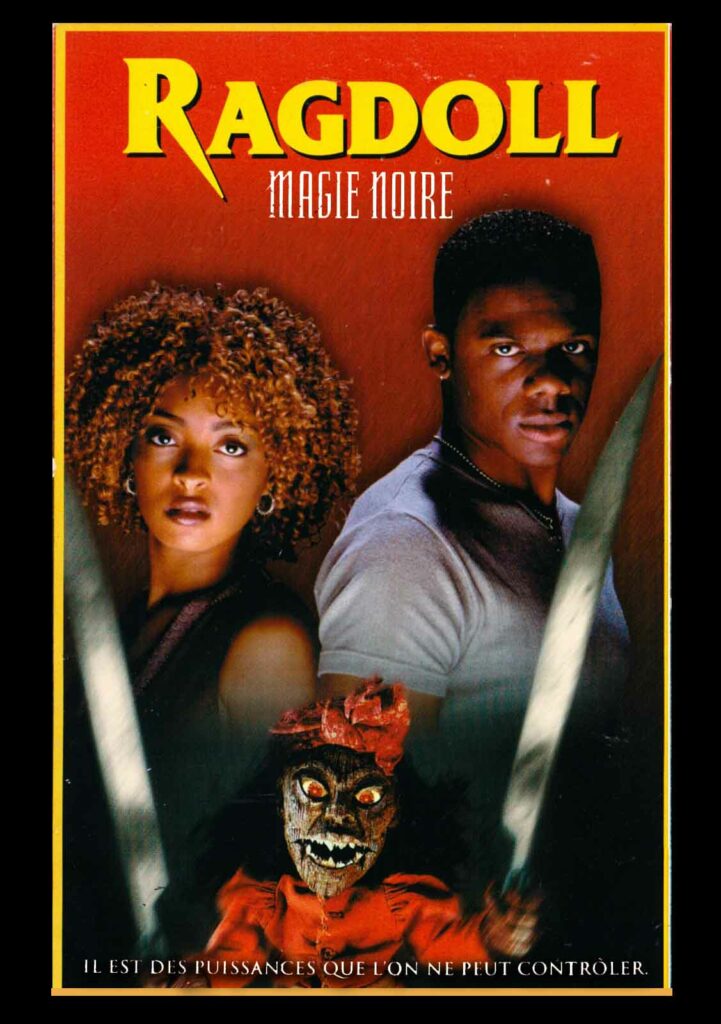

Un rappeur menacé par un caïd mafieux fait appel à de vieux rites vaudou pour donner vie à une poupée meurtrière et assouvir sa vengeance…

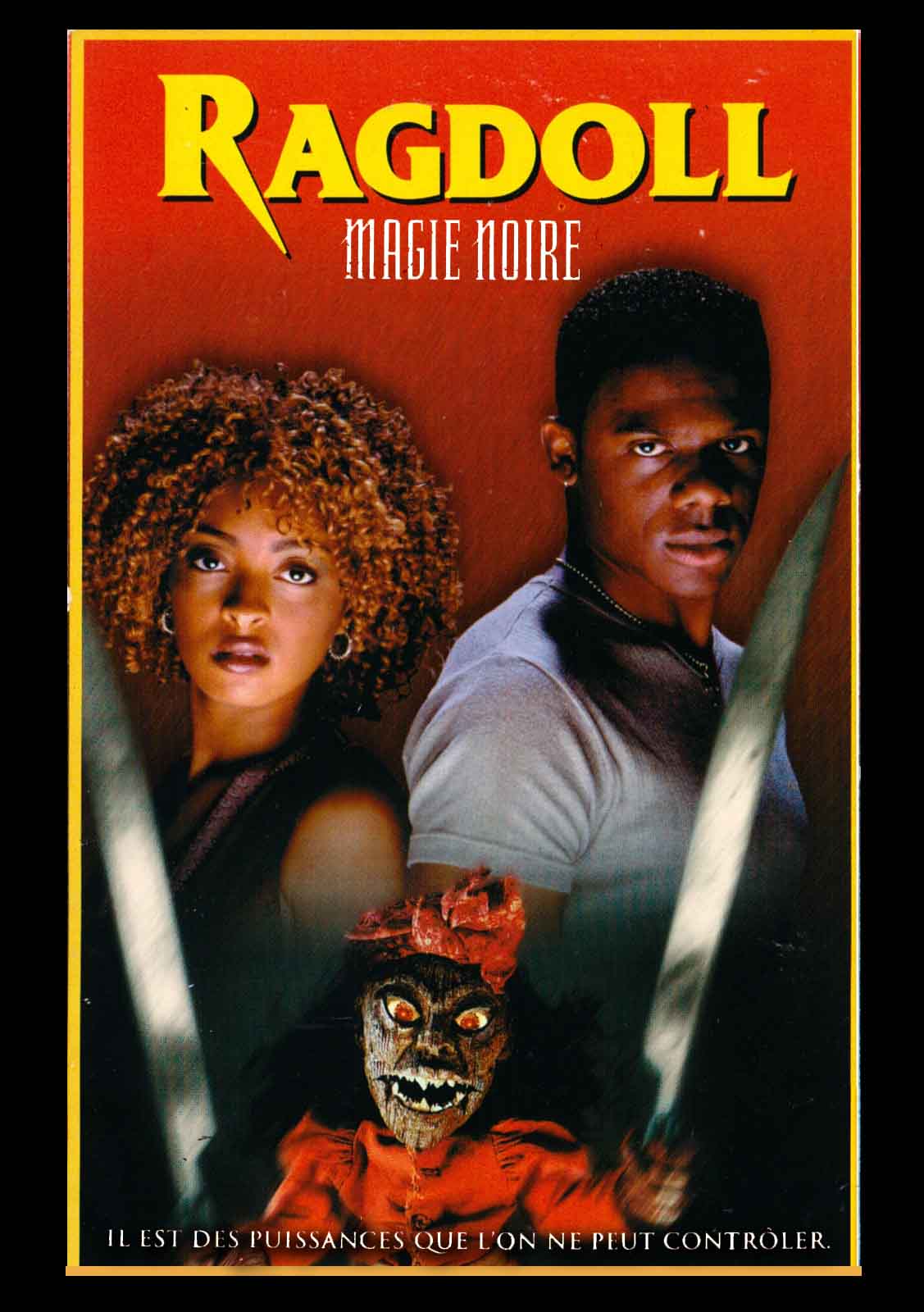

RAGDOLL

1999 – USA

Réalisé par Ted Nicolaou

Avec Russell Richardson, Jennia Fredrique Aponte, Tarnell Poindexter, William Stanford Davis, Danny Wooten, William L. Johnson, Troy Medley

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE I JOUETS SAGA CHARLES BAND

Toujours prompt à surfer sur les vogues et les effets de mode, le producteur Charles Band était passé à côté du phénomène blaxpoitation dans les années 70. Deux décennies plus tard, il décide de se rattraper tardivement sous les conseils de l’acteur et producteur Mel Johnson Jr. (qui jouait le mutant Benny de Total Recall). Son idée : profiter de la popularité du rap et du RnB pour lancer une série de films fantastiques aux castings 100% afro-américains et même un label musical. Finalement, il n’accouchera que de quatre longs-métrages et d’un disque, sous l’étiquette « Alchemy Entertainment ». Ragdoll est le premier opus de cette petite série, recyclant le titre d’un projet que Band avait commencé à développer en 1992. Fidèle collaborateur du producteur, Ted Nicolaou (Subspecies) est chargé de la réalisation. « J’étais toujours le premier à être envoyé au feu, parce que Charlie savait qu’il obtiendrait quelque chose de relativement bon ou du moins que je me tuerais à la tâche », raconte ce dernier. « Je pense que Ragdoll est correct, étant donné qu’il a été tourné en une quinzaine de jours, ce qui était bien sûr trop court pour les ambitions que nous avions. » (1) Contrairement à ses habitudes, Nicolaou n’écrit pas le scénario lui-même, laissant cette tâche à Benjamin Carr.

Nous sommes dans la Louisiane de la fin des années 90. Kwayne (Russell Richardson), sa fiancée Teesha (Jennia Watson) et deux de leurs amis forment un groupe de rap qui commence à connaître un petit succès local. Ils finissent par attirer la convoitise de Big Père (William Davis), un parrain de la pègre locale qui décide de s’occuper d’eux. Mais les quatre artistes refusent publiquement son offre. Pour faire monter la pression d’un cran et montrer qu’il ne plaisante pas, Père envoie deux de ses hommes de main pour rudoyer la grand-mère de Kwayne (Freda Payne) et l’envoyer à l’hôpital. Furieux, le jeune homme décide de se venger en se plongeant dans les manuels vaudou de sa grand-mère. Il invoque ainsi l’inquiétant « homme de l’ombre » (Frederic Tucker) qui envoie une poupée meurtrière massacrer les gangsters. Mais il y a un redoutable prix à payer en échange de cette vengeance sanglante…

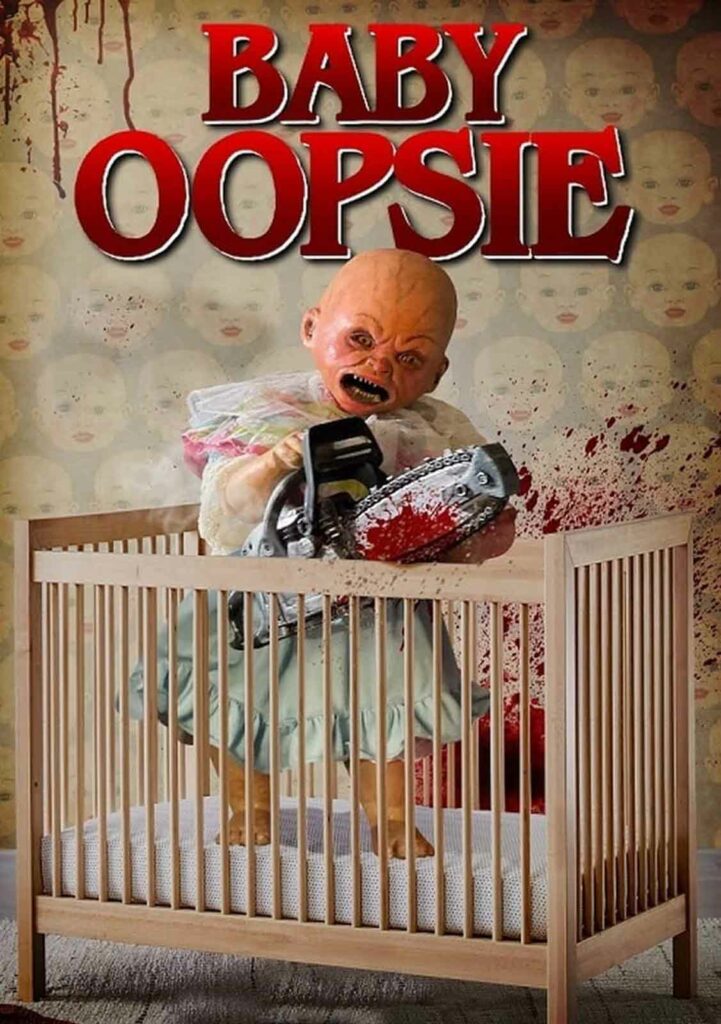

La poupée du diable

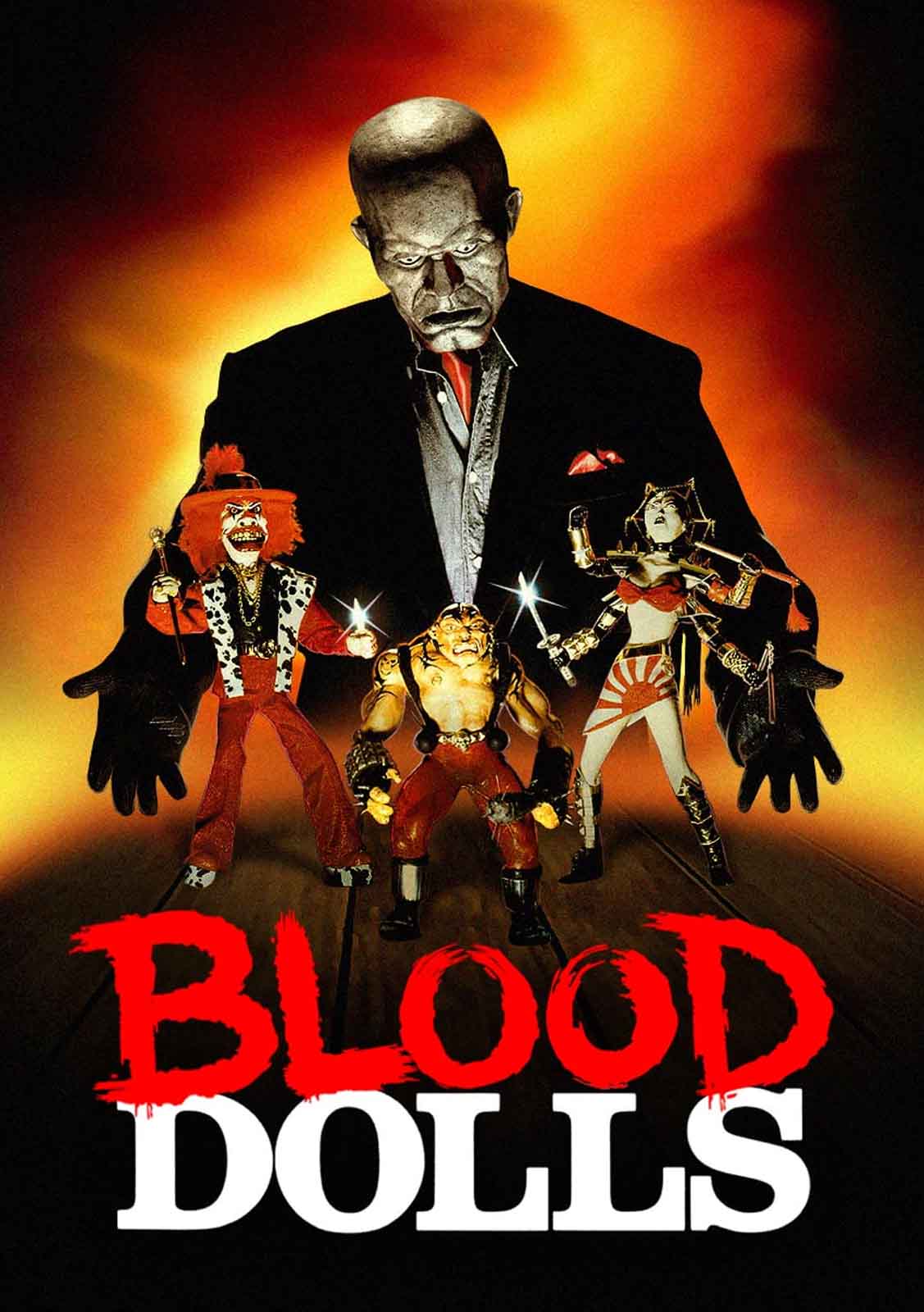

Charles Band continue ainsi à décliner la fascination pour les poupées tueuses qu’il a développée depuis sa découverte de La Poupée de la terreur en 1975. Le petit monstre ricanant aux dents acérées de Ragdoll, conçu par Shaun Smith, se réfère d’ailleurs directement à celui qui terrifiait Karen Black dans le classique de Dan Curtis. « Charlie a une sorte d’obsession pour les petites poupées que je ne partage pas », avoue Nicolaou. « Chaque fois que c’est possible, j’essaye de refuser les films mettant en scène des petites créatures, parce que je préfère travailler avec des personnes, pas avec des marionnettes. » (2) Le réalisateur fait pourtant du bon travail, concoctant quelques séquences d’épouvante réussies malgré une poupée aux mouvements limités. Ses déplacements glissants en plans larges, qui donnent le sentiment qu’elle est montée sur des roulettes, manquent singulièrement de crédibilité. Mais ses gros plans grimaçants sont très efficaces. Les acteurs eux-mêmes assurent une performance solide et relativement convaincante, même si leurs dialogues versent souvent dans la caricature (avec un « motherfucker » toutes les deux répliques). Ce mélange étrange de film de gangsters et de film d’épouvante, mêlant le rap et le vaudou, donne un cocktail intéressant à défaut d’être inoubliable. Les trois films suivants de cette série d’« horreur urbaine » seront The Horrible Dr Bones, Killjoy et The Vault.

(1) et (2) Propos extraits du livre « It Came From the Video Aisle ! » (2017)

© Gilles Penso

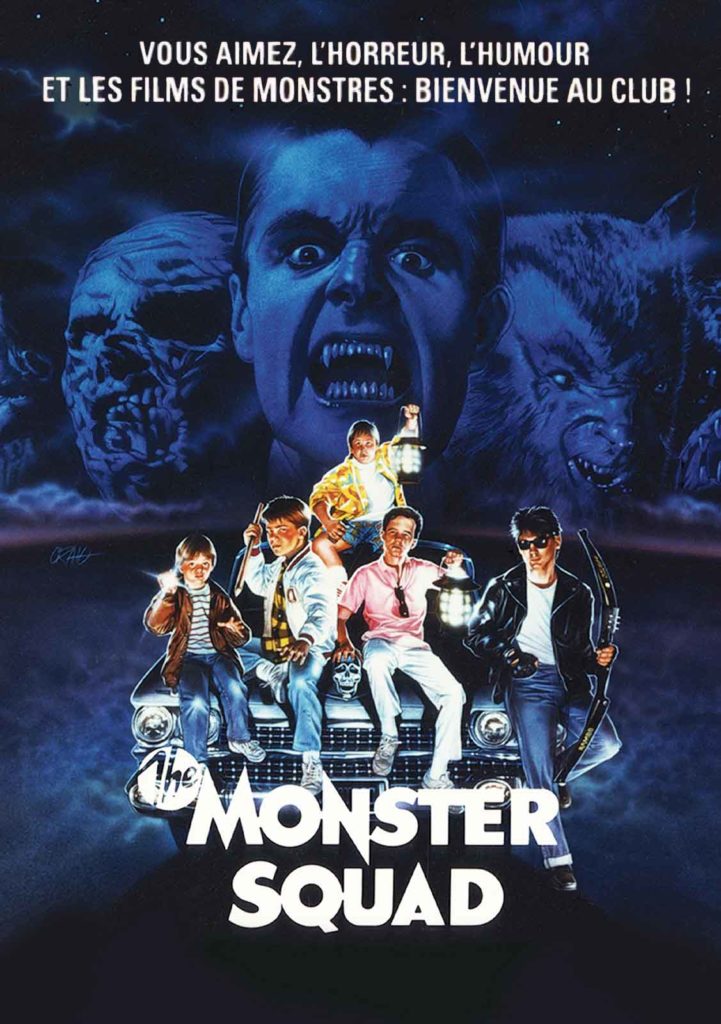

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article