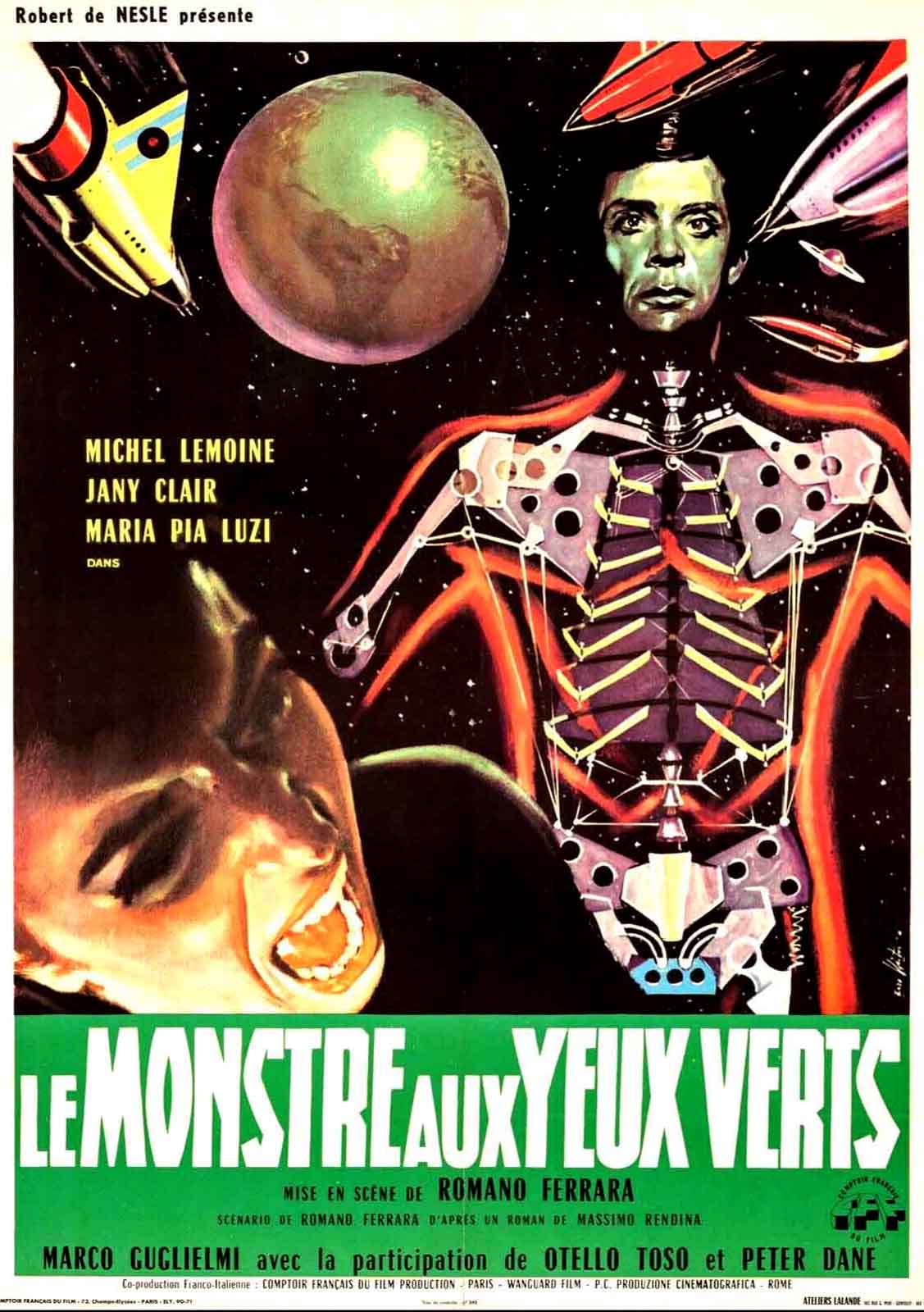

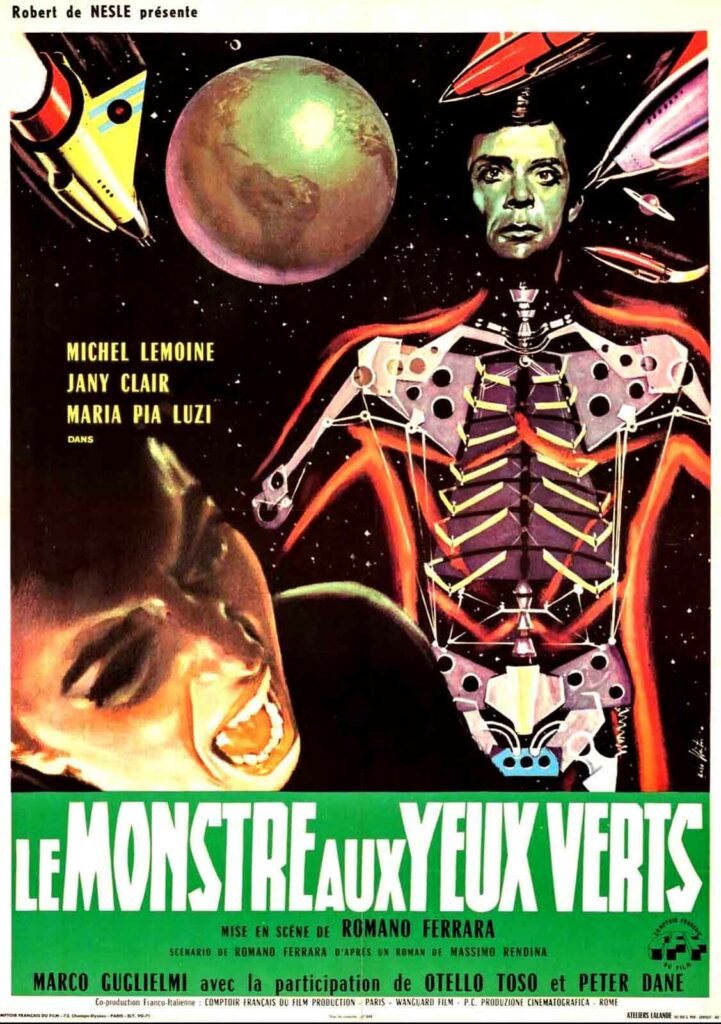

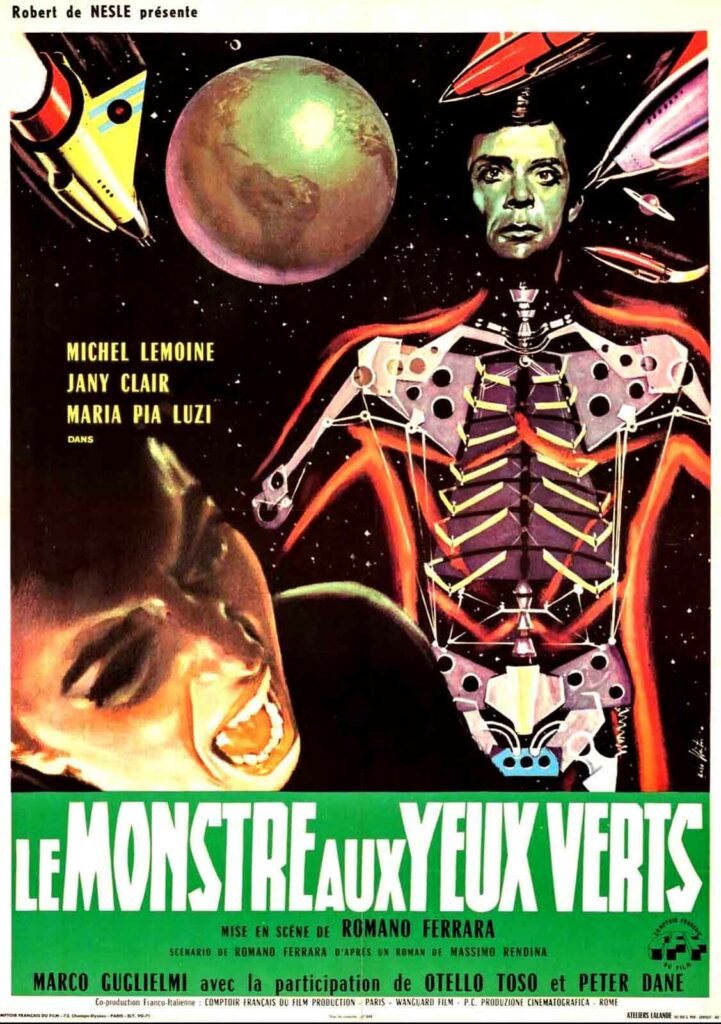

Un alien au squelette métallique, au regard hypnotisant et au contact mortel imite les humains pour préparer la conquête de la Terre…

I PIANETI CONTRA DI NOI

1962 – ITALIE / FRANCE / ALLEMAGNE

Réalisé par Romano Ferrara

Avec Michel Lemoine, Jany Clair, Peter Dane, Marco Guglielmi, Maria Pia Luzi, Otello Toso, Piero Palermini, Jacopo Tecchi, Osvaldo Ruggieri, Adriano Micantoni

THEMA EXTRA-TERRESTRES

Co-production entre l’Italie, la France et l’Allemagne, Le Monstre aux yeux verts (dont le titre italien pourrait se traduire par « Les planètes contre nous ») est le premier long-métrage de Romano Ferrara, dont la modeste carrière de réalisateur n’a rien d’exceptionnel, si l’on excepte peut-être la sympathique aventure exotique Gungala, la vierge de la jungle. Co-écrite par Ferrara et Piero Pieriotti (Le Retour de Robin des Bois, La Ruée des Vikings), cette étrange fable de science-fiction s’inspire d’un roman de Massimo Rendina, surtout connu pour ses articles dans la presse italienne et pour ses engagements politiques antifascistes. Lorsque le film commence, l’avion qui transportait le professeur Landersen, spécialiste de l’atome, et son fils Robert s’écrase dans le désert du Sahara, ne laissant aucun survivant. Parallèlement, des vols spatiaux américains et soviétiques sont sabotés par une force mystérieuse et un homme inconnu est vu simultanément en plusieurs endroits éloignés de nombreux kilomètres. Fait encore plus surprenant : cet homme a les mêmes traits que le défunt Robert Landersen. En réalité, il s’agit d’un cyborg extra-terrestre au squelette métallique ayant imité des traits humains pour mieux s’intégrer parmi les habitants et fomenter de l’intérieur un complot d’outre-espace…

Dans le rôle de l’envahisseur (« Branco » pour les intimes), Michel Lemoine assure une présence physique troublante à souhait, figeant ses traits et son regard clair (qu’on imagine vert si l’on se réfère au titre français du film) aux vertus hypnotisantes, tandis que ses doigts métalliques ont le redoutable pouvoir de tuer les humains par simple contact, ce qui a pour effet de provoquer une décomposition accélérée. À ce titre, la mort d’Audrey (Jany Clair), l’une des nombreuses femmes qui se laisse séduire par le bel alien, est mémorable : dans une succession de fondus enchaînés rapides, elle se mue en squelette puis disparaît. Dans le même esprit, on retiendra la scène finale dans laquelle le corps du cyborg, par le biais de l’animation image par image, retourne à l’état de squelette métallique. Au cours d’une ultime poursuite en voiture, son visage tombe en morceaux avant qu’il ne disparaisse complètement, détruit par un rayon en provenance d’une soucoupe volante. Ladite soucoupe apparaît dans un premier temps en ombre chinoise, au moment où elle abat un avion, puis affirme sa véritable nature : un jouet en plastique suspendu par un fil bien visible. Car les effets spéciaux du film ne sont clairement pas son point fort.

Ils sont parmi nous…

Le Monstre aux yeux verts est un film qui déborde de maladresse, malgré son point de départ intriguant et son approche surprenante de l’invasion extra-terrestre (pour une fois les envahisseurs ne s’immiscent pas dans le corps des humains pour leur faire perdre leur personnalité, façon L’Invasion des profanateurs de sépultures, mais sont des êtres métalliques qui se fabriquent un corps et un visage à leur image). Les dialogues enfantins et le jeu très approximatif des comédiens jouent beaucoup en défaveur du film, provoquant souvent des rires absolument pas voulus par les auteurs. Il y avait certes en filigrane de ce scénario bancal un intéressant message écologique et anti-atomique. Mais il est noyé dans la masse des balourdises à répétitions du film. L’autre problème majeur du Monstre aux yeux verts est l’absence de personnages auxquels le spectateur pourrait s’identifier. Ni Branco, ni les femmes qui se laissent charmer par lui, ni les scientifiques ne remplissent ce rôle indispensable de protagoniste. Le film se regarde donc d’un œil très distrait. On note tout de même un épilogue savoureux, au cours duquel un savant américain affirme que d’autres extra-terrestres vivent cachés parmi nous en se tournant vers les spectateurs d’un œil accusateur…

© Gilles Penso

Partagez cet article