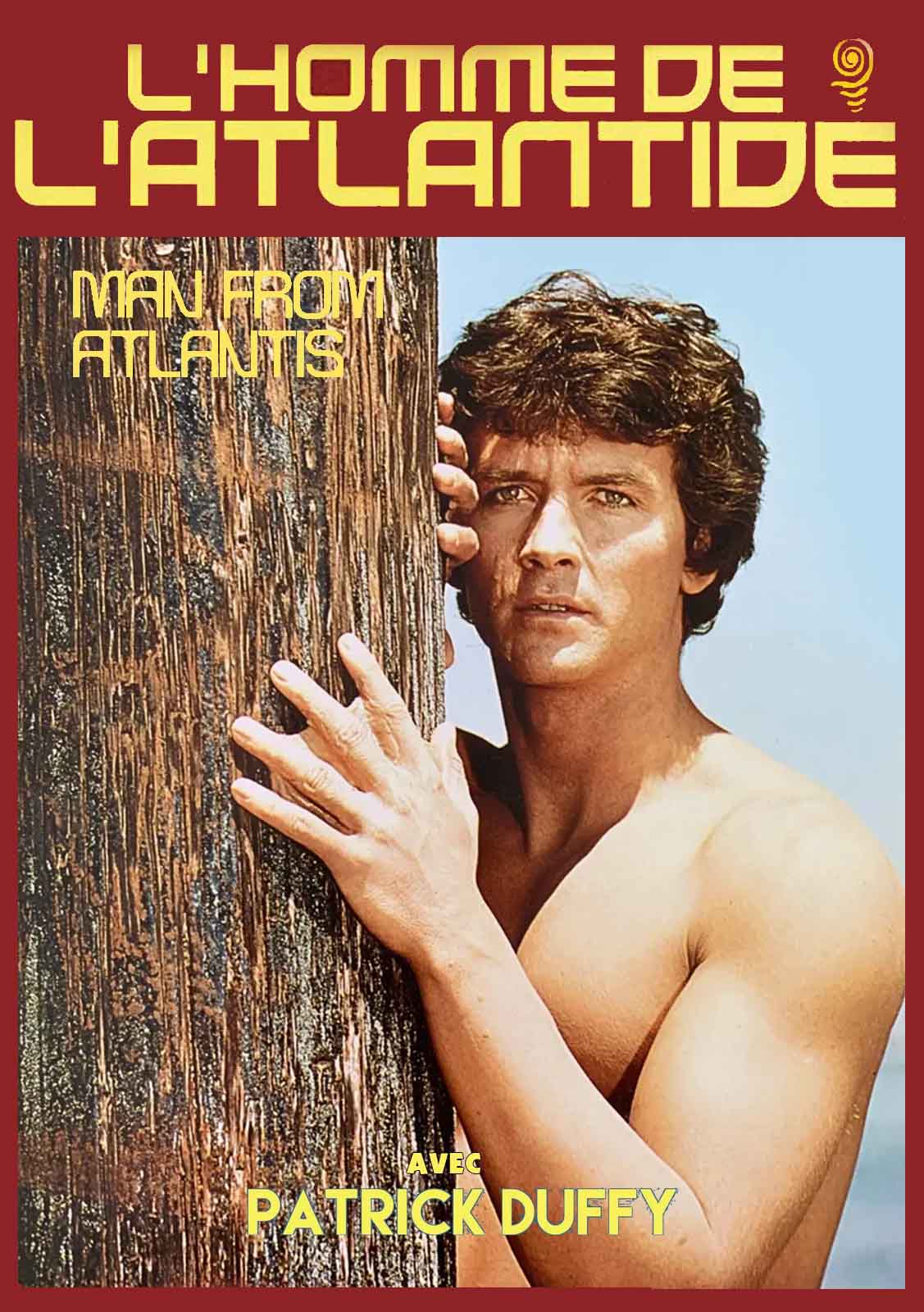

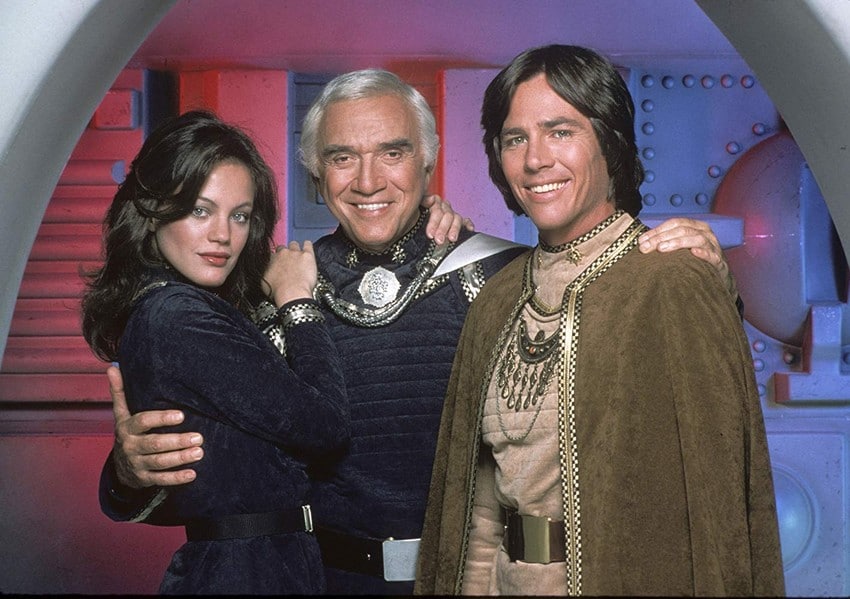

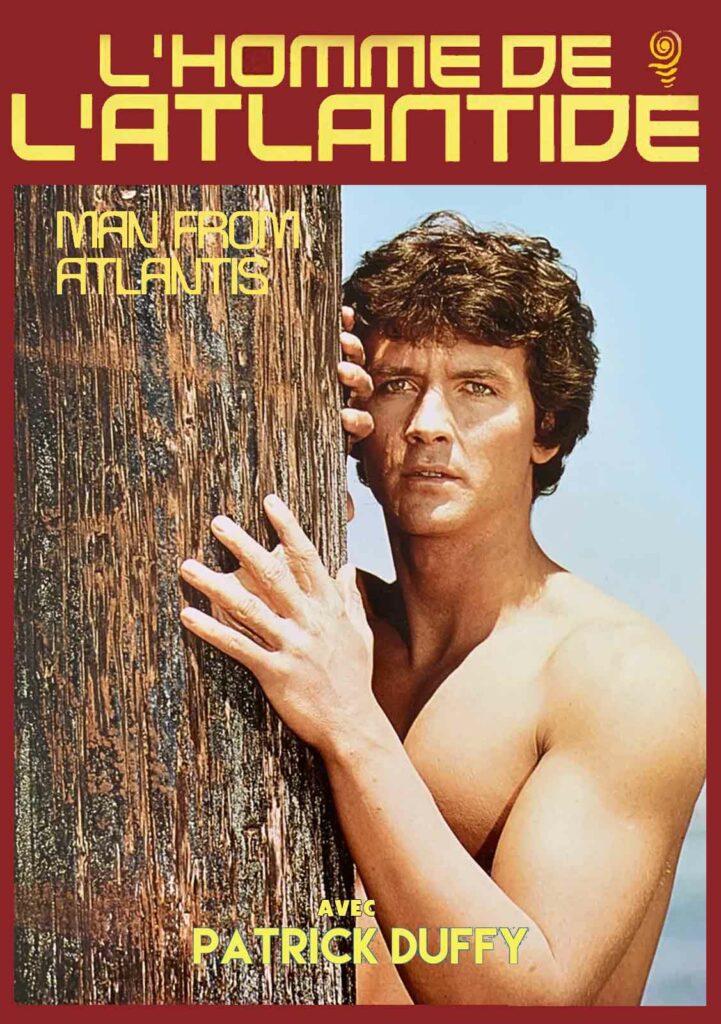

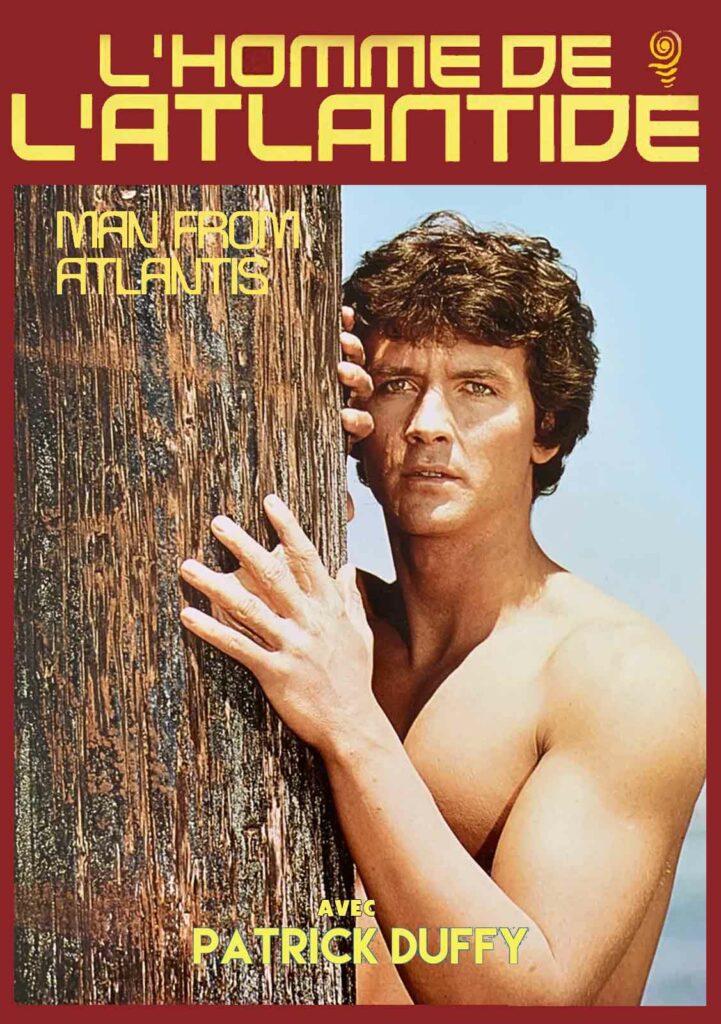

Un homme capable de respirer sous l’eau et de nager comme un poisson est découvert sur une plage californienne. Qui est-il ?

MAN FROM ATLANTIS

1977/1978 – USA

Créée par Mayo Simon et Herbert F. Solow

Avec Patrick Duffy, Belinda Montgomery, Alan Fudge, Victor Buono, Robert Lussier, Kenneth Tigar, Ted Neeley, Fred Beir, Richard Laurance Williams, J. Victor Lopez

THEMA SUPER-HÉROS

Il était mignon tout plein, Patrick Duffy, avec son slip de bain jaune, ses mains palmées et ses cheveux qui s’ébouriffaient sous l’eau dans le rôle de cet étrange Atlantéen dont les aventures semblaient presque vouloir poursuivre en chair et en os les exploits dessinés de l’Aquaman de DC Comics et du Submariner de Marvel. La grande majorité des adolescentes ayant découvert L’Homme de l’Atlantide à la fin des années 70 et au début des années 80 ne s’en sont toujours pas remises ! Quant aux garçons, ils essayaient tous d’imiter sa technique de nage très particulière pour faire les malins à la plage et à la piscine. Duffy n’était pas encore le Bobby Ewing du feuilleton fleuve Dallas et semblait donc surgi de nulle part, émergeant des flots comme une version masculine de la Venus de Botticelli. Produit par la compagnie Solow Production, branche « live » du célèbre studio d’animation Hanna-Barbera, ce show aquatique créé par Mayo Simon et Herbert F. Solow a connu une diffusion atypique : d’abord quatre téléfilms sur le réseau NBC entre mars et juin 1977, puis une saison de 13 épisodes hebdomadaires jusqu’en juin 1978.

Le point de départ de L’Homme de l’Atlantide est très intriguant. Après une violente tempête en mer, le corps inerte d’un homme est retrouvé sur la plage près d’un centre de recherche océanique gouvernemental. Doté de mains palmées et de branchies à la place des poumons, il peut respirer sous l’eau, nager plus vite qu’un dauphin et plonger à plus de dix kilomètres de profondeur. Serait-il le dernier survivant de la légendaire Atlantide ? Le docteur Elizabeth Merrill (Belinda Montgomery) le soigne et lui donne le nom de Mark Harris. En échange, Mark accepte d’aider la marine américaine à retrouver un submersible disparu transportant de hauts responsables militaires. Dans les profondeurs de l’océan, Mark découvre un énorme habitat sous-marin construit par Monsieur Schubert. Ce savant fou exubérant campé par Victor Buono sera le super-vilain récurrent de la série. Au fil des épisodes, Mark Harris va donc prêter main forte à la fondation et aux membres de l’équipage du sous-marin le Cétacé.

Comme un poisson hors de l’eau

Grâce aux effets spéciaux miniatures supervisés par Gene Warren (La Machine à explorer le temps, Les Aventures de Tom Pouce), le Cétacé s’enfonce avec grâce dans les fonds marins, tandis que le maquilleur Fred Philips (Star Trek) est chargé de doter Mark Harris de ses mains et de ses pieds palmés, ainsi que d’une paire de lentilles de contact inconfortables lui donnant un regard presque félin. Si les premiers épisodes – et notamment les téléfilms initiaux – abordent avec un certain sérieux les sujets environnementaux et scientifiques via le prisme de la science-fiction, la série finit par partir un peu dans tous les sens en mettant en scène des créatures fantaisistes n’ayant plus rien de crédible, de la sirène au diablotin en passant par le jumeau maléfique. La palme revient tout de même à « Oscar », un hippocampe géant à deux têtes joué par un acteur dans un costume de caoutchouc qu’on croirait échappé des séries Ultraman ou Spectreman. « Ce monstre était ridicule et en plus j’étais plus grand que lui », se souvient Patrick Duffy. « J’étais censé me battre contre lui, comme s’il était terrifiant. Pour être honnête, j’avais du mal à garder mon sérieux devant cette espèce de Muppet ! J’avais l’impression de jouer dans un épisode de Batman ! » (1) L’audience finit donc par baisser et la série – jugée par ailleurs trop coûteuse – est annulée à l’issue de sa première saison. En France, elle fut d’abord diffusée en 1979 sous le titre de L’Homme qui venait de l’Atlantide avant le retitrage plus condensé L’Homme de l’Atlantide à partir de 1986.

(1) Extrait d’une interview parue dans « Famous Monsters of Filmland » en juillet 2016.

© Gilles Penso

Partagez cet article