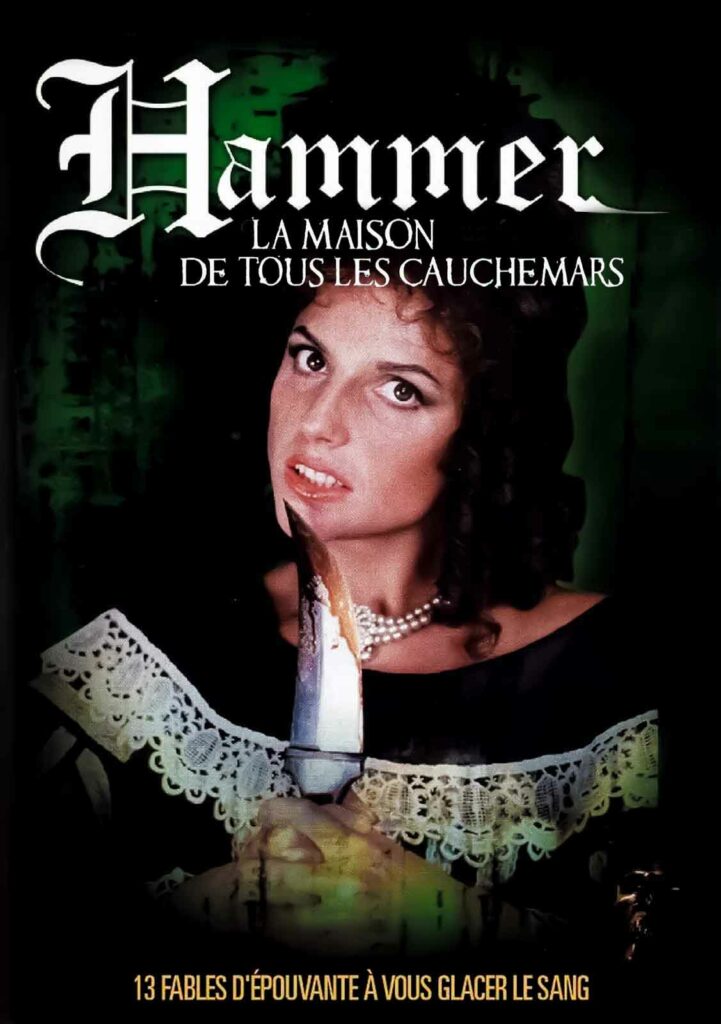

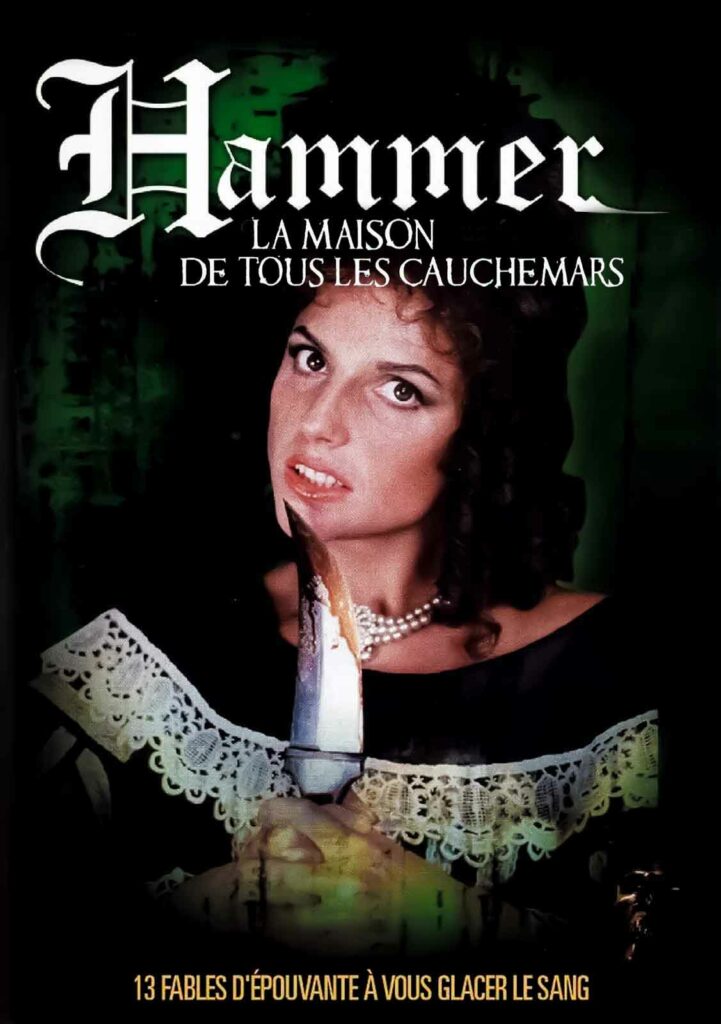

La compagnie Hammer Films délaisse le cinéma pour s’orienter vers la télévision à l’occasion d’une collection d’histoires horrifiques…

HAMMER HOUSE OF HORROR

1980 – GB

Créée par Roy Skeggs

Avec Peter Cushing, Jon Finch, Patricia Quinn, Lucy Gutteridge, Denhilm Elliott, Brian Cox, Diana Dors, Suzanne Danielle, Simon MacCorkindale, Gary Raymond

THEMA TUEURS I LOUPS-GAROUS I SORCELLERIE I RÊVES I MÉDECINE EN FOLIE I DIABLE ET DÉMONS I CANNIBALES I FANTÔMES

Il faut bien s’adapter à son époque. Avec Une fille pour le diable, la compagnie britannique Hammer Films s’efforçait d’attiser la flamme vacillante de sa gloire passée, convoquant l’un de ses acteurs vedette (Christopher Lee) et surfant sur la vague satanique initiée par le succès de L’Exorciste. Mais le film ne déplaça guère les foules et incita la société de production à réorienter ses activités vers le petit écran. Les aventures gothiques de Dracula, Frankenstein, la momie et consorts n’étant plus au goût du jour, il était temps de cultiver une horreur plus moderne, plus dans l’air du temps. Ainsi est née La Maison de tous les cauchemars, une anthologie de treize histoires d’épouvante d’une heure chacune confiées à sept réalisateurs britanniques expérimentés : Peter Sasdy (Une messe pour Dracula), Robert Young (Le Cirque des vampires), Alan Gibson (Dracula 73), Tom Clegg (Cosmos 1999), Don Sharp (Le Baiser du vampire), Francis Megahy (Les Professionnels) et Don Leaver (Chapeau melon et bottes de cuir). Terence Fisher, le metteur en scène star de la Hammer, est lui aussi envisagé pour se joindre à la fête, mais il décède hélas en juin 1980.

La demi-douzaine de récits qui s’égrènent au fil de cette Maison de tous les cauchemars aborde l’horreur sous toutes ses formes. Les sorcières issues du passé, les inquiétantes société secrètes, les rêves prémonitoires, les expériences scientifiques mystérieuses, les demeures hantées, les possessions diaboliques, les loups-garous, les tueurs psychopathes, les sacrifices humains, les machinations machiavéliques et les cannibales s’y succèdent donc avec une belle générosité, tandis que plusieurs visages familiers se montrent au fil des épisodes. Le plus fameux d’entre eux est Peter Cushing, qui participe ici à sa dernière production Hammer dans le rôle d’un ancien nazi pratiquant des expérimentations sur les humains en se dissimulant sous l’identité affable du patron d’une animalerie. Jon Finch (Macbeth), Denholm Elliott (Les Aventuriers de l’arche perdue), Simon MacCorkindale (Manimal), Lucy Gutteridge (Top Secret !), Ian McCulloch (L’Enfer des zombies), Robert Urquhart (Frankenstein s’est échappé) et même un tout jeune Pierce Brosnan sont aussi de la partie.

Entre deux époques

Bien sûr, les épisodes sont inégaux et tous ne distillent pas les frissons avec autant d’efficacité. Mais quelques perles émergent largement du lot. Outre « Le Cri » dans lequel Cushing nous fait froid dans le dos, il faut citer « L’Aigle des Carpathes » et sa jeune tueuse en série (Suzanne Danielle) persuadée d’être possédée par l’esprit d’une meurtrière psychopathe, « Un étrange réveil » où un agent immobilier (Denholm Elliott) est victime de rêves récurrents de plus en plus affolants, « Visiteur d’outre-tombe » qui met en scène une femme (Kathryn Leigh Scott) hantée par le fantôme de l’homme qu’elle a tué accidentellement, ou encore « Les Deux faces du démon » et son sinistre auto-stoppeur. La Maison de tous les cauchemars a ceci d’intéressant qu’elle se positionne stylistiquement entre deux époques distinctes, n’évacuant pas totalement l’héritage « old school » de l’épouvante telle que la traitait la Hammer dans les années 60/70 tout en cherchant à s’inscrire dans les codes du genre redéfinis par les slashers post-Halloween (avec ce qu’il faut de violence et d’érotisme pour appâter le public du début des années 80). Le résultat n’est pas toujours pleinement convaincant, mais le niveau de la série reste de haute tenue, en grande partie grâce à l’originalité des scripts, à la solidité des réalisations et à la qualité de son casting.

© Gilles Penso

Partagez cet article