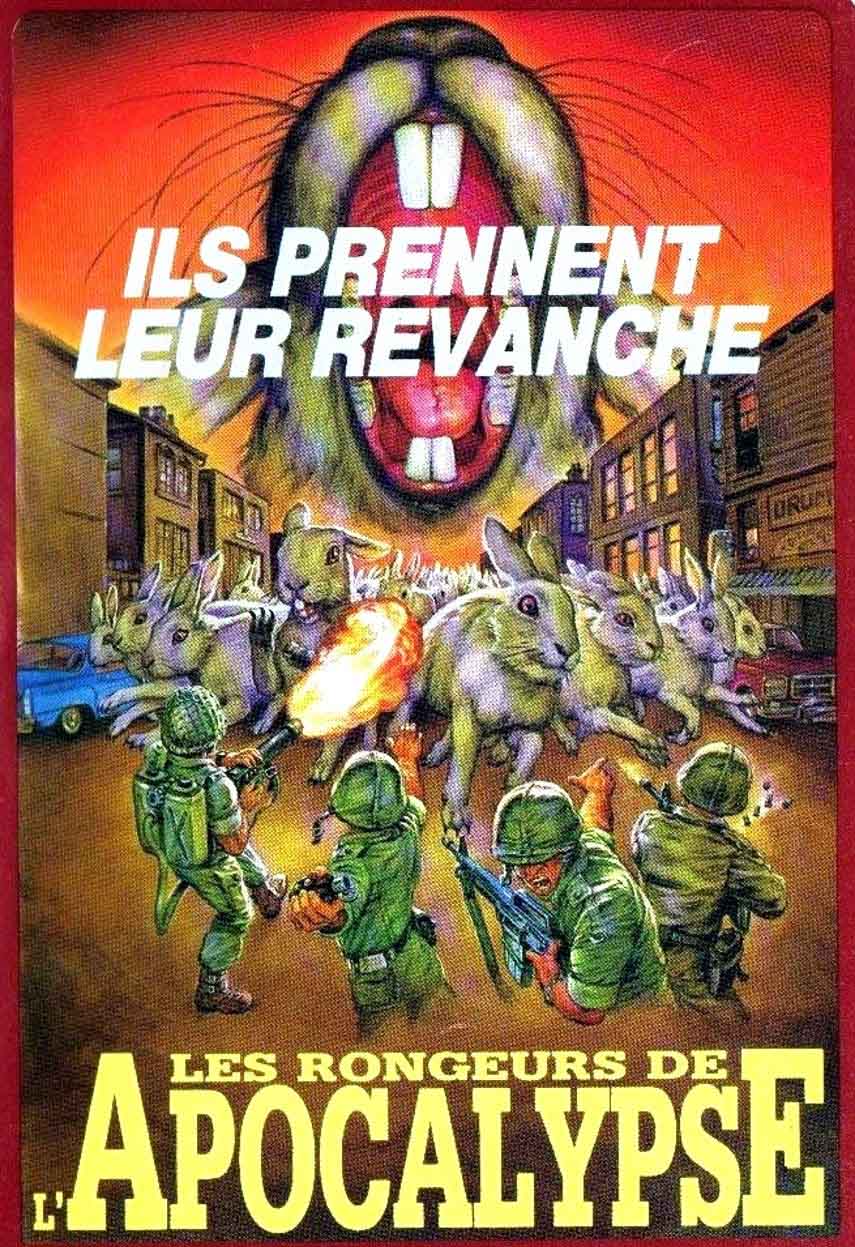

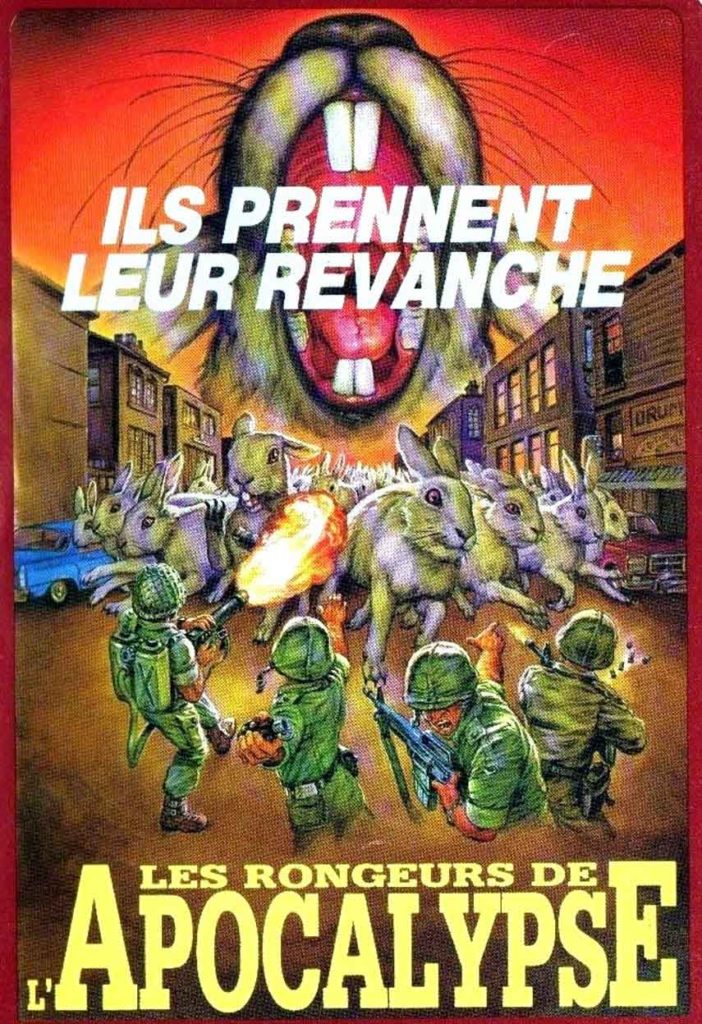

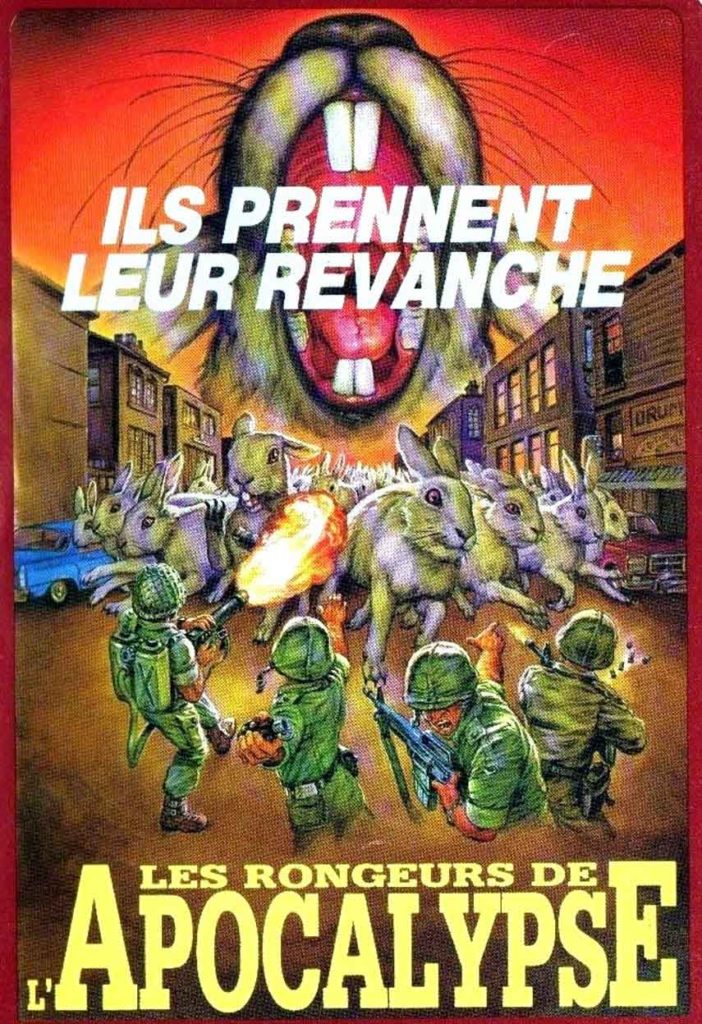

Un film catastrophe improbable dans lequel la population est attaquée par une horde de lapins géants !

NIGHT OF THE LEPUS

1972 – USA

Réalisé par William F. Claxton

Avec Stuart Whitman, Janet Leigh, Rory Calhoun, Paul Fix, Christ Morrell, Francesca Jarvis, Robert Hardy, DeForest Kelley

THEMA MAMMIFÈRES

Jusqu’alors spécialisés dans le western, le réalisateur William F. Claxton et le producteur A.C. Lyseland décident au début des années 70 de s’attaquer à un film fantastique s’inspirant à la fois des attaques animales qui fleurissaient sur les écrans dans les années 50 et de la vogue en plein essor du cinéma catastrophe. Ils plantent donc leurs caméras sur un site propice aux chevauchées de cowboys avec lesquelles ils étaient familiers, autrement dit les grandes étendues de l’Arizona, et demandent aux scénaristes Don Holliday et Gene R. Kearney d’adapter le roman « The Year of the Angry Rabbit » de Russell Braddon. La trivialité du titre du livre (qu’on peut traduire par « L’Année du lapin en colère ») en dit déjà assez long et aurait sans doute dû alerter Claxton et Lyseland sur l’improbabilité du concept.

Le postulat est le suivant : un scientifique effectuant des recherches sur les lapins s’efforce d’enrayer leur croissance galopante pour éviter les ravages dont ces rongeurs sont capables lorsqu’ils sont en surnombre. Il manipule donc l’organisme de quelques spécimens, mais son étourdie de fille, sans le vouloir, en libère un dans la nature. Bientôt, le cobaye se met à atteindre des proportions inquiétantes, et finalement des centaines de lapins gros comme des vaches se mettent à courir la campagne ! Le concept des Rongeurs de l’Apocalypse est donc assez improbable, et le fait que le film décide d’aborder ce sujet au premier degré, avec un sérieux imperturbable, n’arrange pas les choses. Les effets spéciaux font ce qu’ils peuvent pour visualiser l’apocalypse promise par le titre français : transparences, caches et décors miniatures filmés au ralenti pour faire paraître les lapins plus gros, hommes costumés ou accessoires grandeurs nature pour les interactions avec les acteurs. Le montage nerveux sauve un peu la mise, et l’abus d’effets sanglants et de cadavres mutilés renforce l’impact des attaques. Mais rien n’y fait : l’idée de lapins géants battant la campagne fait systématiquement rire. Et les dialogues sont à l’avenant, c’est à dire très drôles au second degré.

Le film que personne n'assume

Partagez cet article