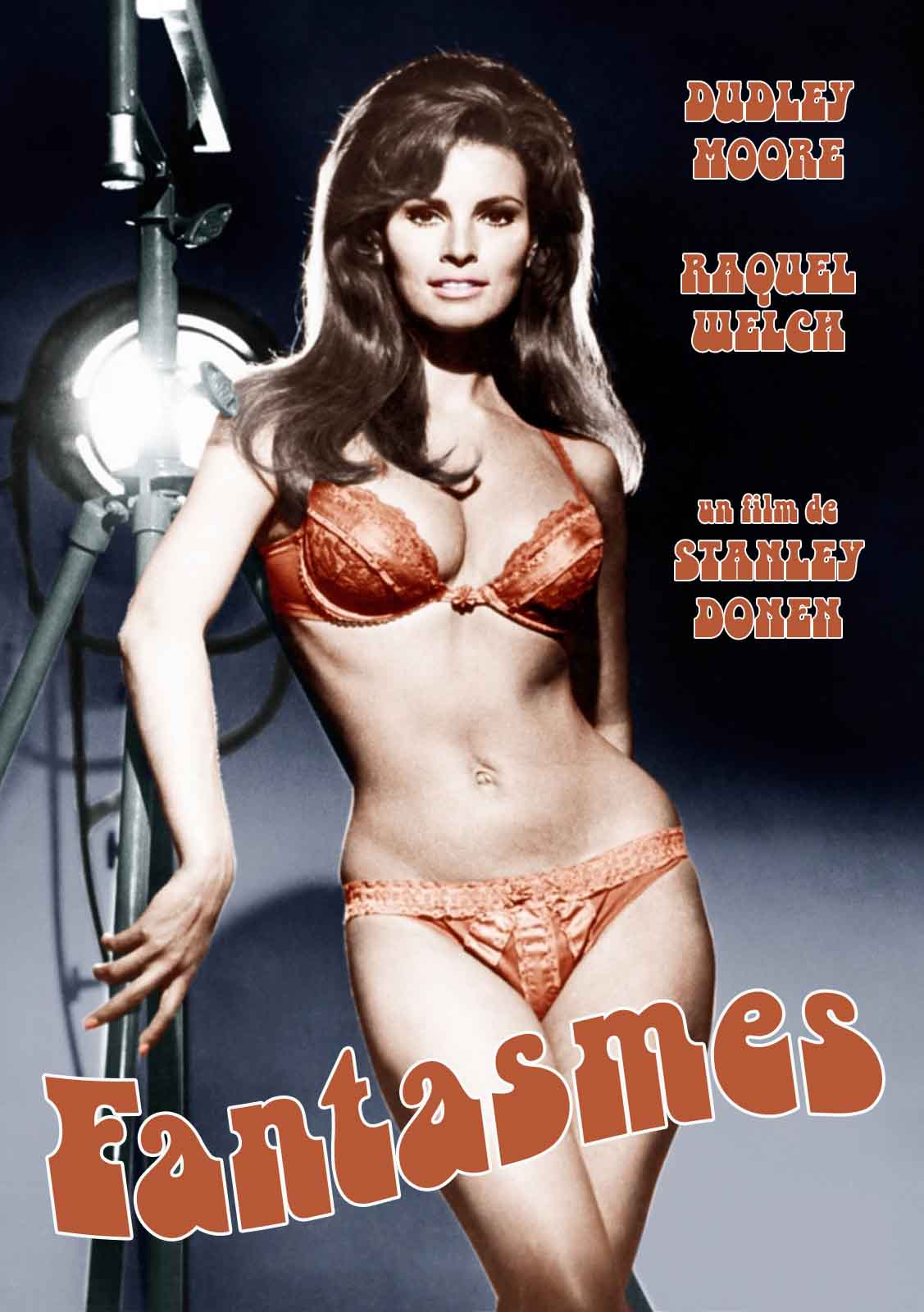

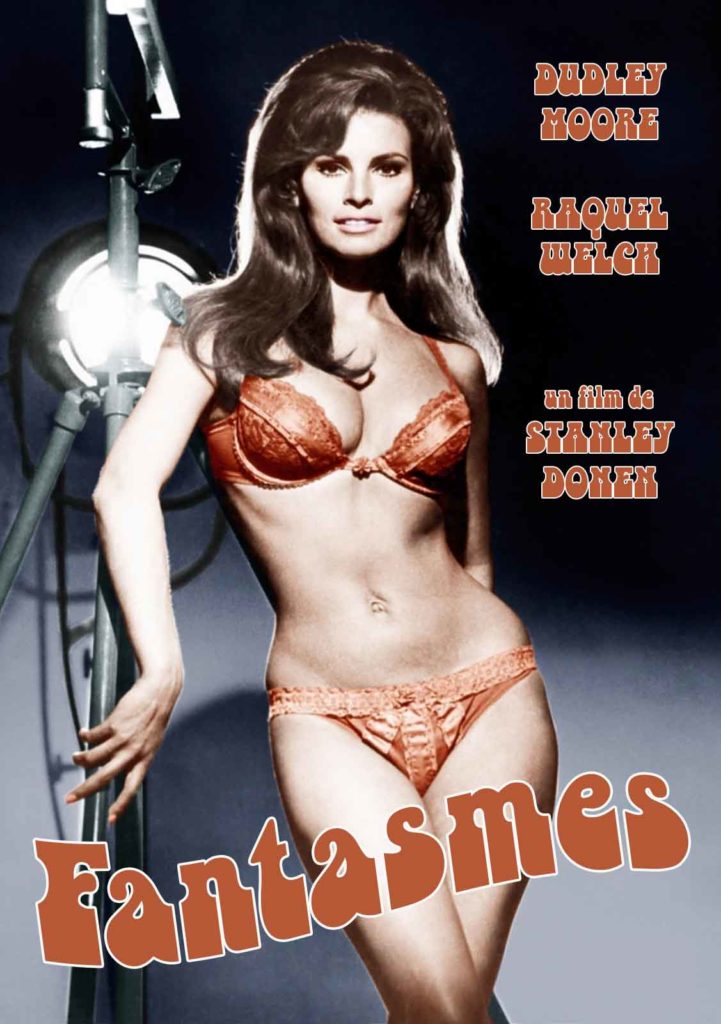

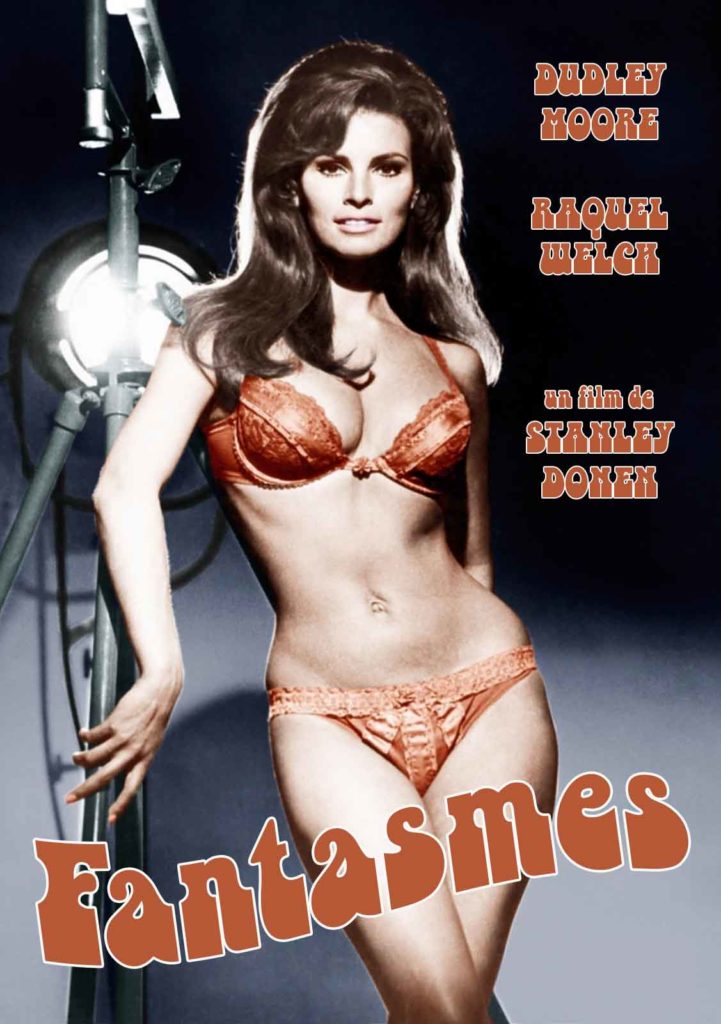

Au bout du rouleau, le modeste cuisinier d’un fast-food fait la rencontre d’un diable dandy qui lui propose d’échanger son âme contre sept vœux…

BEDAZZLED

1967 – USA

Réalisé par Stanley Donen

Avec Dudley Moore, Peter Cook, Eleanor Bron, Raquel Welch, Alba, Robert Russell, Barry Humphries, Parnell McGarry, Danièle Noël, Howard Goorney, Michael Bates

THEMA DIABLE ET DÉMONS

Humoriste britannique au style grinçant porté volontiers sur la satire, Peter Cook fonda un « comedy club » à Soho au début des années 60 (où se produisit la star du stand-up Lenny Bruce), passa une année sur les planches de Broadway puis commença un partenariat télévisé avec Dudley Moore au milieu des sixties pour la BBC. Moore est alors surtout connu pour ses talents musicaux et ses numéros comiques. Les sketches parodiques du duo font mouche, les menant naturellement vers l’étape suivante de leur carrière en pleine ascension : le cinéma. Fantasmes est conçu sur mesure pour Cook et Moore. Ils en écrivent l’histoire à deux, le premier rédige le scénario, le second signe la musique, et tous deux tiennent bien sûr les premiers rôles. Quant à la mise en scène, elle est confiée au grand Stanley Donen, prestigieux réalisateur de Mariage royal et Chantons sous la pluie. L’histoire de Fantasmes (dont le titre original Bedazzled pourrait être traduit par « éblouissant ») est une variante classique sur le mythe de Faust, que Cook et Moore vont bien sûr torpiller pour en tirer une farce absurde et caustique.

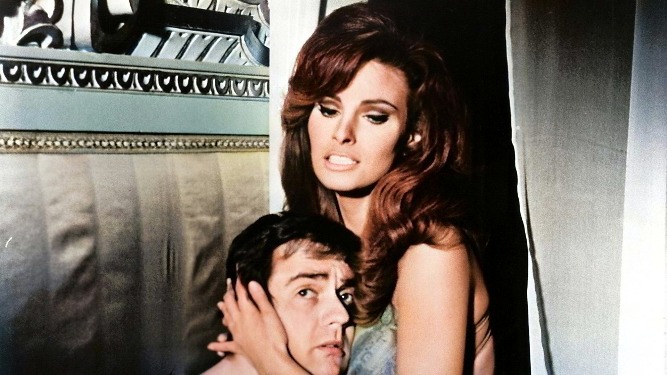

Dudley Moore incarne Stanley Moon, un cuisinier de fast-food follement et secrètement amoureux de la serveuse Margaret Spencer (Eleanor Bron). Celle-ci ne lui accordant pas la moindre attention, il est pris d’un violent élan de déprime et décide de se suicider dans son appartement. Mais sa tentative de pendaison échoue et un étrange individu en rouge et noir (Peter Cook) survient aussitôt pour lui proposer un pacte. Cet homme mystérieux qui se fait appeler George Spigott est en réalité le diable en personne. En échange de l’âme de Stanley, il lui propose de partir à la conquête de celle qu’il aime en lui accordant sept vœux. Stanley n’a plus rien à perdre, il accepte donc. Chaque fois que George prononce la formule magique « Julie Andrews », son « poulain » se téléporte dans une réalité alternative qui semble pouvoir satisfaire ses volontés. Mais le diable a plus d’un tour dans son sac et chaque souhait exaucé tourne à la catastrophe.

Raquel saint se vouer ?

Le Malin que campe Peter Cook ne correspond pas à l’image traditionnelle, sa coupe de cheveux à la Beatles et ses airs de dandy créant d’emblée un décalage comique savoureux. Son quotidien est occupé à pourrir la vie des humains en multipliant à loisir les détails désagréables : un bouton arraché sur une chemise, un disque rayé, un livre d’Agatha Christie dont la dernière page est arrachée, des pigeons dressés pour faire leurs besoins sur les passants, des guêpes qui harcèlent des pique-niqueurs, un sac de provisions qui se déchire… Quant à son partenaire Dudley Moore, il profite de chacun des vœux octroyés à son personnage pour incarner plusieurs versions de lui-même, toutes plus grotesques les unes que les autres, de l’intellectuel pédant qui roule les airs au millionnaire blasé à la voix traînante en passant par le chanteur pop en costume à paillettes ou encore la religieuse ayant fait vœu de silence ! Fantasmes nous arrache de nombreux sourires et s’offre même quelques idées folles dignes des Monty Pythons (les mouches en dessin animé, le couvent des sœurs sauteuses). Mais les numéros comiques traînent en longueur et s’essoufflent rapidement, souffrant d’une mauvaise gestion du tempo comique. Visiblement, nos deux artistes cherchent encore leurs marques sur le grand écran. Et puis soudain surgit Raquel Welch, et tout s’illumine. Dans le rôle de l’affolante Liliane Luxure, elle offre au pauvre Stanley un petit déjeuner diablement sensuel avant de disparaître. Sa présence à l’écran ne dure que quelques minutes, mais elle est si mémorable qu’elle ornera tous les posters et tout le matériel publicitaire du film. Même le remake du film réalisé en 2000 par Harold Ramis lui rendra directement hommage.

© Gilles Penso

Partagez cet article