Peter Jackson clôt sa trilogie avec panache, refermant avec soin tous les arcs narratifs pour assurer le lien avec Le Seigneur des Anneaux…

THE HOBBIT : THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES

2014 – USA / NOUVELLE-ZÉLANDE

Réalisé par Peter Jackson

Avec Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Evangeline Lily, Lee Pace, Orlando Bloom, Ken Stott, Graham McTavish, William Kirchner, James Nesbitt, Luke Evans

THEMA HEROIC FANTASY I DRAGONS I SAGA LE SEIGNEUR DES ANNEAUX

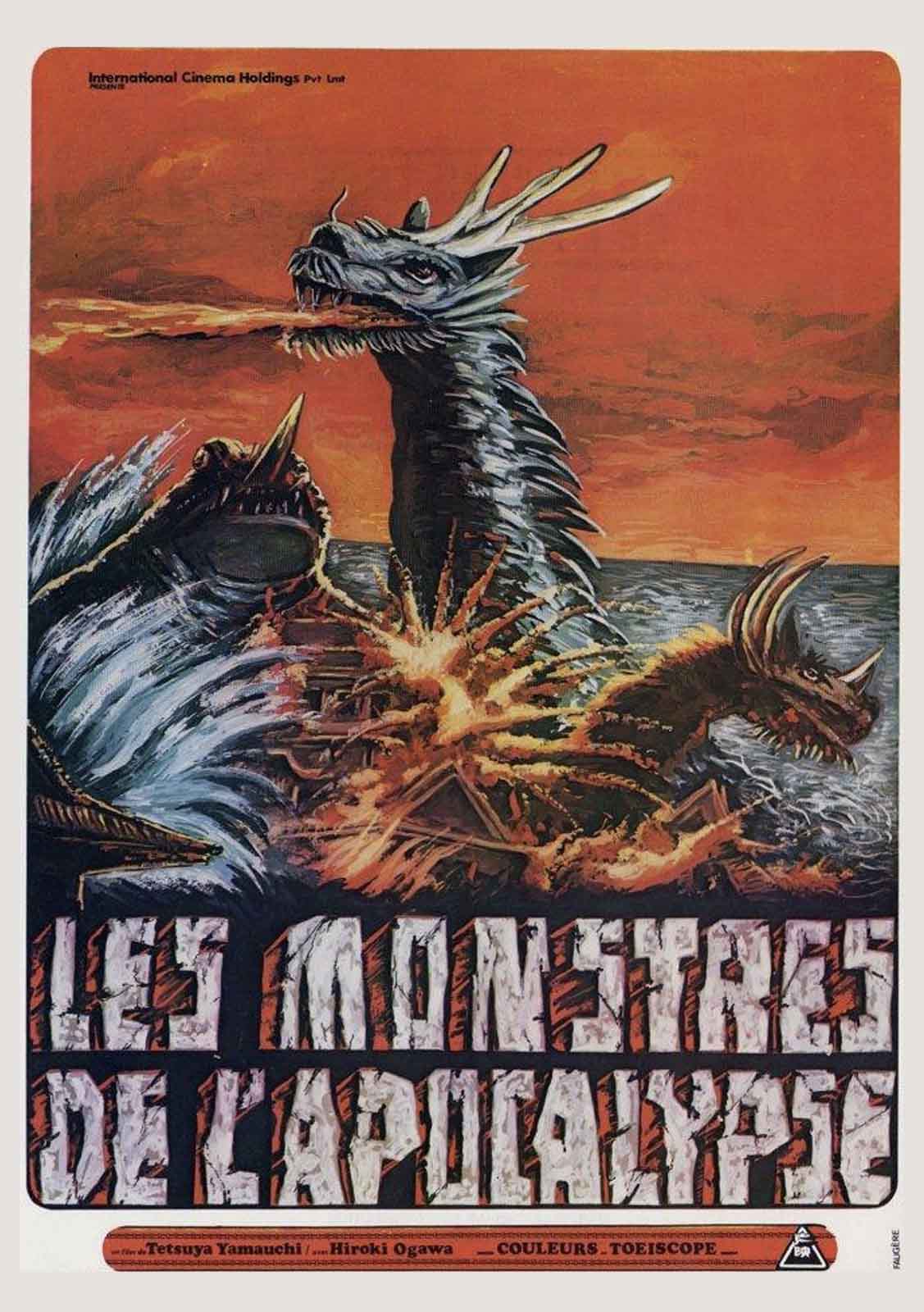

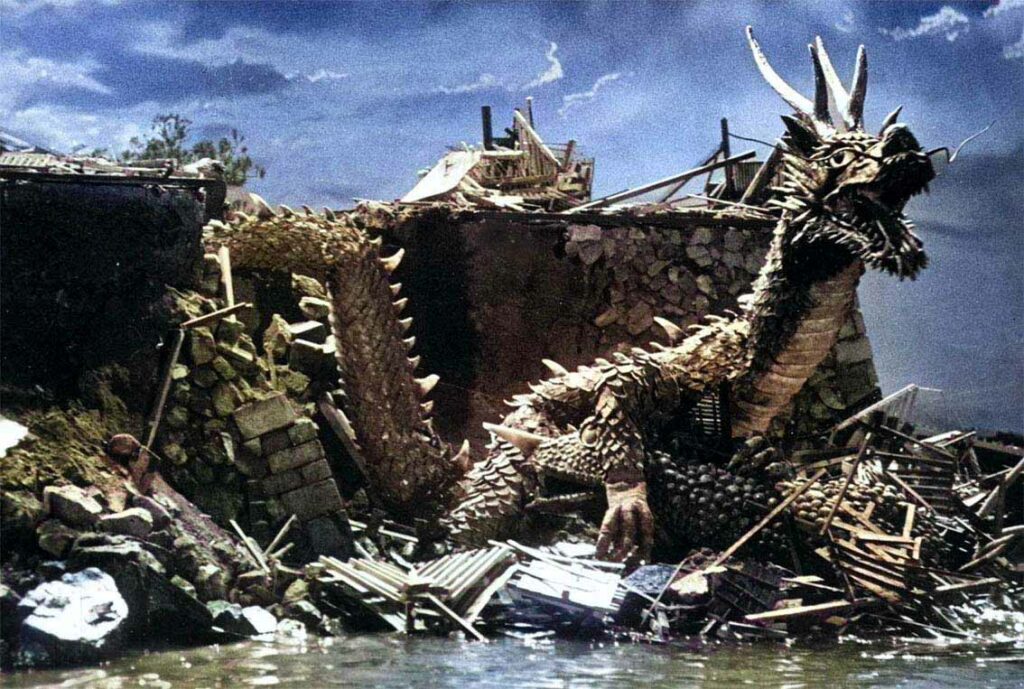

Le cliffhanger de La Désolation de Smaug avait laissé ses spectateurs en haleine. Le monstrueux dragon, déchaîné, quittait son repère doré pour aller incendier les habitations humaines les plus proches. La première partie de La Bataille des cinq armées conte ainsi l’attaque du monstre et la bataille qui, finalement, mettra fin à ses jours. Les visions apocalyptiques de Smaug muant le village de pêcheurs en enfer incandescent sont particulièrement impressionnantes. Juché sur sa tour, seul l’archer Bard (Luke Evans) semble capable de le vaincre, mais son abri est précaire et menace à tout moment de s’effondrer dans les flammes. Son fils, qu’on croyait enfui, vient lui prêter main forte. Le suspense est à son comble, alors que les flèches rebondissent sur la peau cuirassée de la créature. Non content de tout détruire, Smaug nargue ses ennemis. Posant sa gigantesque silhouette sur les restes en feu de la cité, il menace l’homme et son fils : « Tu ne pourras pas le sauver des flammes » dit-il en se pourléchant les babines, tandis que ses pupilles se rétrécissent et que ses yeux s’illuminent. Mais Bard ne cille pas et propulse une lance providentielle sous son cou, seule partie de son corps non cuirassée. C’est le coup de grâce. Smaug se tortille alors horriblement dans les airs, pousse un ultime râle, puis s’effondre définitivement dans les flots. Quelle entrée en matière !

La disparition de Smaug ouvre un nouveau chapitre. La montagne d’Erebor attire désormais toutes les convoitises. Tandis que les habitants de Lacville cherchent un refuge, Thorin (Richard Armitage), devenu roi sous la montagne, sombre dans une obsession fiévreuse pour l’Arkenstone. Cette « maladie du dragon » est brillamment incarnée par Armitage, livrant une performance intense, son personnage se révélant déchiré entre devoir et tentation. À mesure que convergent les armées des hommes, des elfes, des nains et des orques, la tension monte. Les enjeux se multiplient, et chaque camp revendique sa part du trésor. L’escalade mène à l’inévitable : une bataille monumentale, orchestrée avec maestria. Spécialiste des batailles titanesques, Peter Jackson prouve une nouvelle fois sa maîtrise du genre. Les lignes de soldats s’élancent sur les flancs de la montagne avec ampleur, tandis que plusieurs plans vertigineux surplombent le champ de guerre et qu’un bestiaire fantasmagorique s’affronte. Chaque faction a son moment de gloire, et chaque recoin du champ de bataille se mue en une scène dramatique à part entière. On retiendra notamment l’entrée en scène des béliers géants brisant les portes de la cité, l’arrivée impromptue des aigles, ou encore les trolls difformes armés de catapultes dorsales. La violence, plus frontale que dans les épisodes précédents, évoque par moments les débuts gore du cinéaste (Braindead, Bad Taste). La version longue enfonce le clou avec une séquence aussi fun qu’excessive : une course-poursuite en char sur un lac gelé, où têtes coupées et membres arrachés s’invitent sans complexe dans la bagarre générale.

Une page se tourne

Mais La Bataille des cinq armées ne se résume pas à ses combats. Le final, qui assume son caractère mélancolique, voit plusieurs figures centrales tomber, et laisse Bilbo (Martin Freeman) regagner la Comté, fatigué et transformé, tandis qu’à l’arrière-plan, Legolas (Orlando Bloom) s’embarque dans une romance imprévue avec Tauriel (Evangeline Lilly), personnage inventé pour les besoins de ce triptyque. Il faut l’admettre : Le Hobbit n’était pas conçu pour être une trilogie. Là où Le Seigneur des Anneaux adaptait une œuvre monumentale, Le Hobbit multiplie les ajouts, les détours, les liens un peu forcés avec la saga suivante. Il n’en reste pas moins que La Bataille des cinq armées offre une conclusion visuellement puissante et émotionnellement cohérente. Les décors, les costumes, les effets spéciaux et la musique de Howard Shore maintiennent un très haut niveau de qualité, assurant la continuité esthétique avec Le Seigneur des Anneaux. La dernière image du film, celle de Bilbo refermant sa porte, boucle le cycle avec simplicité, renvoyant le spectateur à la toute première page du conte. Le film réaffirme ainsi la puissance de l’imaginaire tolkienien et la démesure d’un cinéaste qui, envers et contre tout, aura tenu sa promesse, celle de nous faire croire, encore une fois, à la magie des légendes.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article