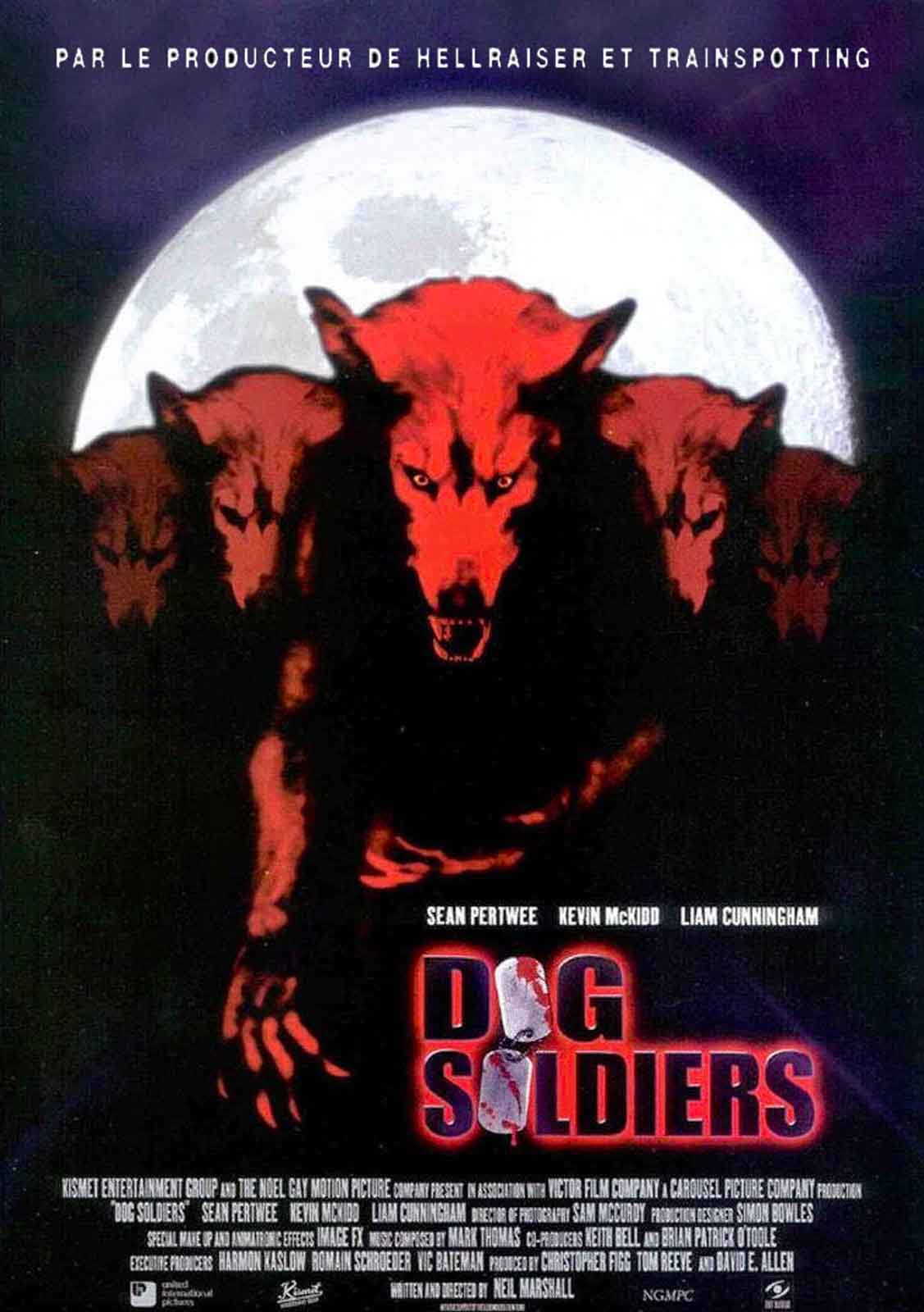

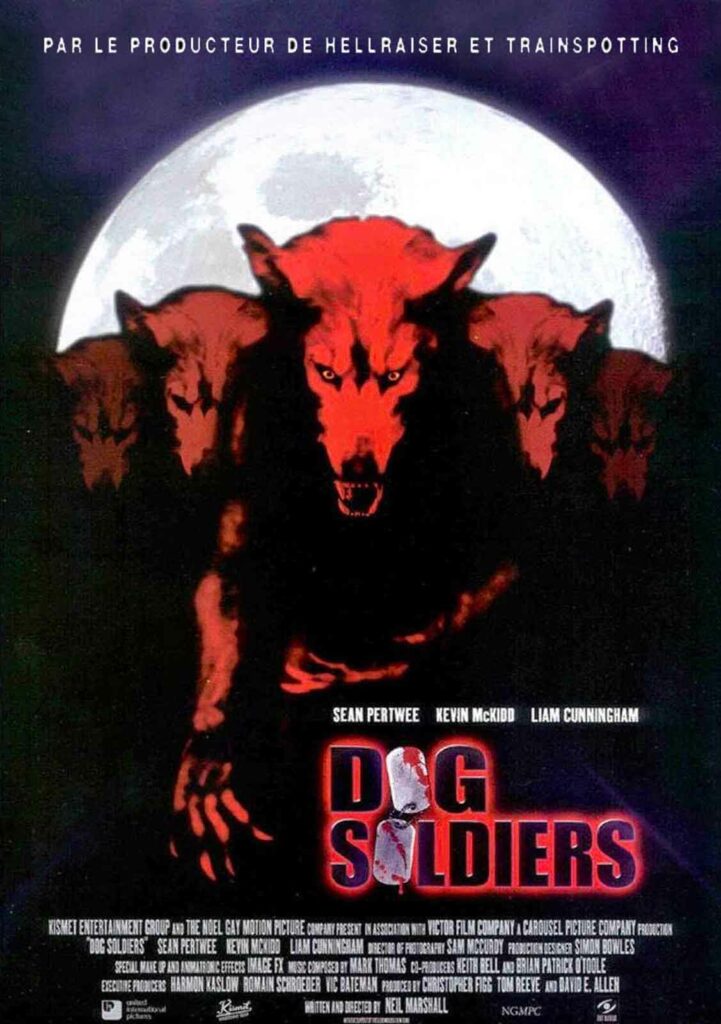

Un groupe de militaires en plein exercice dans la lande écossaise se heurte à une meute de loups-garous

DOG SOLDIERS

2002 – GB

Réalisé par Neil Marshall

Avec Kevin McKidd, Sean Pertwee, Emma Cleasby, Liam Cunningham, Thomas Lockyer, Darren Morfitt, Chris Robson

THEMA LOUPS-GAROUS

Au début des années 2000, le cinéma anglais s’est mis en tête de revisiter les grands thèmes du fantastique en les réactualisant. Sans atteindre le panache des œuvres de la Hammer (la barre avait tout de même été fixée sacrément haut !), cette réjouissante initiative a donné naissances à quelques petits bijoux comme 28 jours plus tard de Danny Boyle, qui redonnait un coup de jeune à la thématique du zombie. Quelques mois avant les morts-vivants de Boyle, Dog Soldiers s’attaquait pour sa part aux lycanthropes. D’une ambition modeste, le film de Neil Marshall n’entend pas révolutionner le genre, ni même le moderniser, mais s’amuse à lui opposer un nouveau type de victimes potentielles : un groupe de militaires en plein exercice au milieu de la lande écossaise. D’où de magnifiques décors naturels (captés pour la plupart dans la forêt luxembourgeoise) et une poignée de comédiens solides tournant gentiment en dérision l’armée et ses archétypes.

Mais bien vite, Dog Soldiers rentre sagement dans le rang, cédant à toutes les figures imposées par le cinéma fantastique classique. Ainsi, la traque des soldats en pleine forêt par des monstres quasi-invisibles rappelle irrésistiblement Predator, et la seconde partie du film, dans laquelle nos héros sont assaillis par les créatures nocturnes dans une petite maison abandonnée, obéit servilement au schéma défini par La Nuit des morts-vivants. La surprise n’est donc pas vraiment au rendez-vous, et le scénario de Neil Marshall (qui réalise là son premier long-métrage après une formation de monteur) se prive même d’une idée dramatique passionnante qui n’est qu’à peine ébauchée, et qui aurait pu renouveler le suspense paranoïaque développé par John Carpenter dans The Thing : certains des protagonistes enfermés dans la maison sont peut-être eux-mêmes des loups-garous, mais lesquels ?

Effets spéciaux à l’ancienne

Entre deux scènes d’action relativement conventionnelles, le jeune cinéaste se permet tout de même quelques écarts outrageusement gores : un homme empalé sur un arbre, un autre dont les tripes sortent du ventre avec force hémoglobine, un troisième décapité par un lycanthrope à coups de dents ! Les monstres eux-mêmes, œuvre de Bob Keen et son équipe (Hellraiser, Candyman, Event Horizon), sont de vraies réussites. Très inspirés par ceux créés par Rob Bottin pour Hurlements, ils sont mis en scène avec beaucoup d’efficacité, les lumières tamisées et la courte durée des plans empêchant d’appréhender clairement leur forme globale et leurs mouvements. L’usage des effets numériques a d’ailleurs été soigneusement évité par Marshall, à la fois pour des raisons de goûts personnels et de contraintes budgétaires, au profit de costumes animatroniques du plus bel effet. On est en revanche frustrés de ne pas avoir droit à une belle séquence de transformation d’homme en loup, comme à la bonne vieille époque de Rick Baker. En bon fantasticophile, Marshall s’est amusé à donner des patronymes référentiels à ses protagonistes, comme H.G. Wells ou Bruce Campbell ! Prévus à l’origine pour figurer parmi les rôles principaux, Jason Statham et Simon Pegg déclinèrent l’offre pour jouer respectivement dans Ghost of Mars et Shaun of the Dead.

© Gilles Penso

Partagez cet article

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article