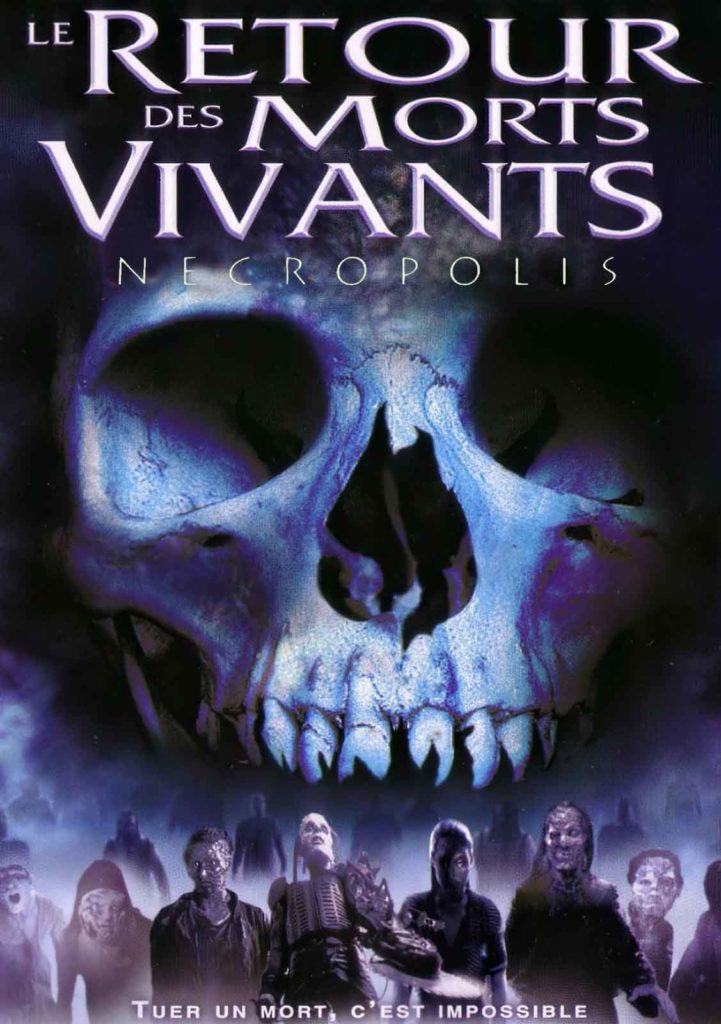

Ce quatrième opus tardif de la franchise initiée par Dan O'Bannon, produit par une toute nouvelle équipe, revoit sérieusement les ambitions de la saga à la baisse

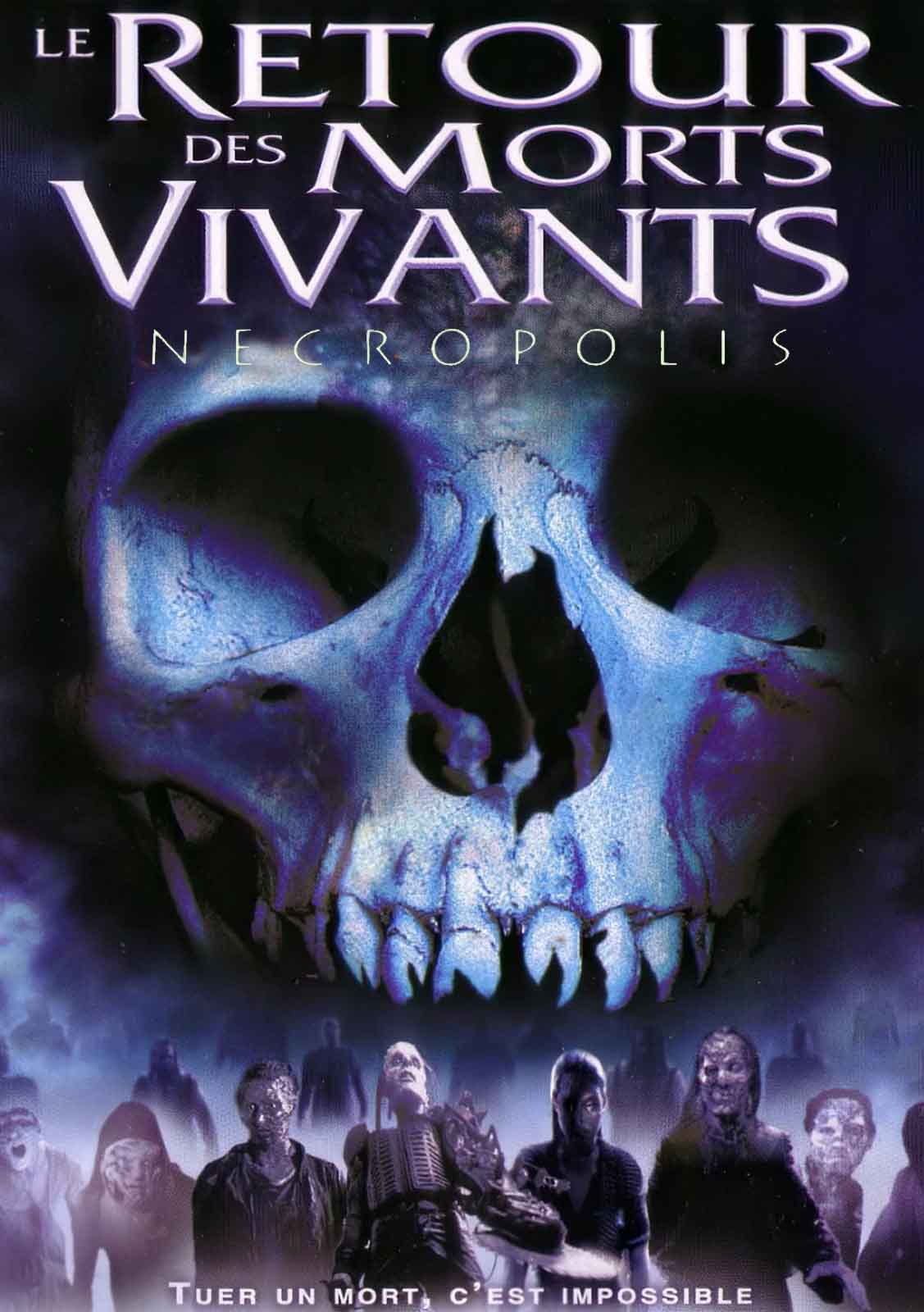

RETURN OF THE LIVING DEAD 4 : NECROPOLIS

2005 – USA / ROUMANIE

Réalisé par Ellory Elkayem

Avec Aimee-Lynn Chadwick, Cory Hardrict, John Keefe, Jana Kramer, Peter Coyote, Elvin Dandel, Alexandru Geona, Toma Danila

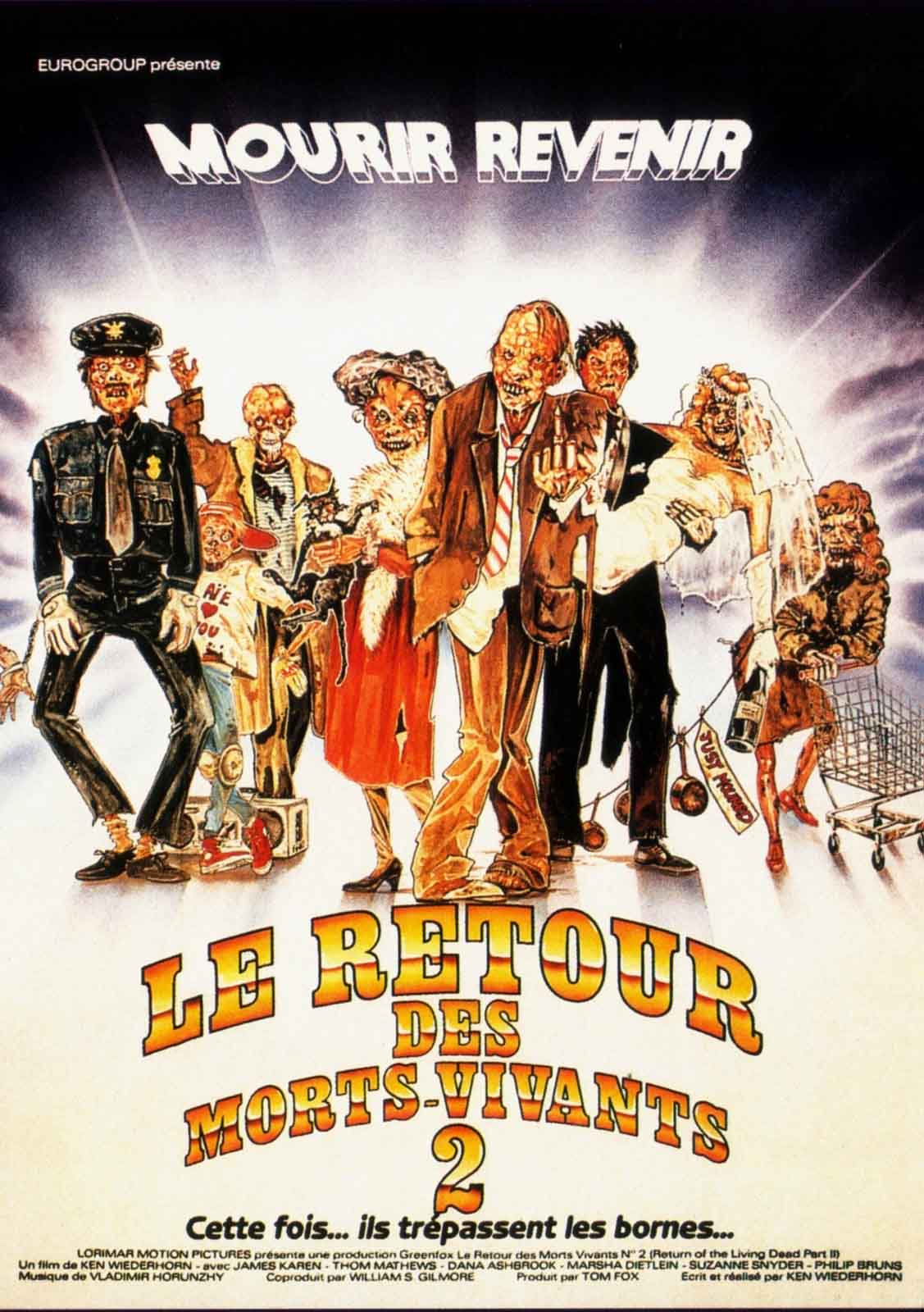

THEMA ZOMBIES I SAGA LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS

Une décennie après Le Retour des Morts-Vivants 3, le producteur russe Anatoly A. Fradis décide de ressusciter la saga en initiant deux séquelles tournées simultanément. Limitant le budget de chacun des films de manière drastique, Fradis met sur pied une co-production américano-roumaine, via sa compagnie Aurora Entertainment, décide de planter ses caméras en Roumanie et en Ukraine, tout près du site de Tchernobyl, et confie la mise en scène des deux films à Ellory Elkayem. Ce dernier avait créé une surprise plutôt agréable à travers ses premiers travaux : le court-métrage Larger Than Life, le téléfilm Eclosion et le blockbuster aux mille et une pattes Arac Attack. Mais autant être honnête : son talent et son inventivité semblent ici s’être totalement évaporés. Le premier film du diptyque, Le Retour des Morts-Vivants 4 : Necropolis, commence sous la forme d’un spot publicitaire vantant les mérites de la compagnie Hybra Tech. Or derrière ses apparences respectables, la puissante société se livre à des activités abjectes. L’un de leurs scientifiques en chef, Charles Garrison, est incarné par Peter Coyote, seul visage familier d’un casting d’une grande fadeur. Il se rend à Tchernobyl pour y faire l’acquisition des derniers barils de Trioxine 5 encore répertoriés. Mais les deux hommes qui l’accompagnent font bientôt les frais du dangereux produit. Le premier, touchant malheureusement le liquide qui suintait d’un des futs, se transforme illico en zombie, crie « cerveau » et arrache d’un coup de dents celui de son comparse, avant de s’écrouler au sol lorsque Garrison lui tire une balle dans la tête. Car ici, contrairement aux trois films précédents, les morts-vivants ont perdu toute indestructibilité. Un simple coup de feu peut en venir à bout.

Quelques séquences joyeusement délirantes émaillent le film, comme ce gros rat bien dodu que font cuire deux clochards dans les sous-sols du bâtiment Hybra Tech et qui se ranime soudain pour les dévorer. Mais ce sont des tentatives relativement isolées, et lorsque les véritables « héros » du Retour des Morts-Vivants 4 font enfin leur apparition (un groupe de lycéens caricaturaux), les maigres promesses du film s’effondrent. En pleine séance de motocross acrobatique, l’un d’eux, Zeke (Elvin Dandel), se blesse en sautant sur un tremplin et est hospitalisé. Mais on ne retrouve plus sa trace. Menés par Julian (John Keefe), le neveu de Garrison, ses amis mènent l’enquête et découvrent qu’il a été transporté dans les locaux de Hybra Tech pour subir des expériences. Coup de chance, la jolie Kate (Jana Kramer), qui travaille au poste de sécurité des locaux en question, est amie avec le petit groupe. Futés, les étudiants accèdent au site Internet de la compagnie et découvrent, au sein du département de recherche médical, une zone nommée « Necropolis ». Ils se fabriquent alors de faux badges, s’équipent comme un commando et décident de s’immiscer dans les locaux en passant par les souterrains. Là, ils découvrent tous les zombies sur lesquels Charles pratique des expériences, ainsi que des bébés monstrueux flottant dans des bocaux. Interrogé sur l’intérêt de telles expériences, Charles répond laconiquement : « Pourquoi ? Mais pour dominer le monde ! » Le film assume ainsi frontalement la vacuité de son scénario et de ses enjeux dramatiques.

Des armes bio-chimiques d'un genre inattendu

Légitimement révoltés mais pas très malins, les jeunes héros libèrent par mégarde les zombies cobayes qui vont dès lors s’en donner à cœur joie. Le carnage ne fait évidemment pas dans la demi-mesure : têtes arrachées, ventres ouverts à mains nues, cerveaux extirpés et dévorés… Le sang gicle par hectolitres avec une belle générosité et les maquillages gore sont plutôt réussis. John Vulich les supervise, fort de son expérience sur les très impressionnants zombies du remake de La Nuit des Morts-Vivants de Tom Savini, et intègre au sein de son atelier Optic Nerve quelques artistes de talent comme Mark Shostrom (Evil Dead 2) et Gary Tunnicliffe (Candyman). S’engouffrant timidement dans la voie ouverte par Le Retour des Morts-Vivants 3, le climax révèle des « armes bio-chimiques » d’un genre inattendu, autrement dit un couple de zombies monstrueux engoncés dans des armures high-tech dont les bras sont reliés à des canons surdimensionnés et à des armes blanches. Mais l’intervention prometteuse de ces deux créatures s’avère frustrante car elle se limite à quelques minutes de présence à l’écran. Le film s’offre aussi un petit hommage au premier Retour des Morts-Vivants lorsqu’un des zombies, après avoir dévoré le cerveau d’un gardien, s’empare du téléphone et dit « envoyez plus de gardiens ». Mais l’humour reste pataud et lorsque le combat se poursuit à mains nues, faute de munitions, le ridicule est de la partie. On note tout au long du métrage une musique électro-orchestrale assez efficace de Robert Duncan, qui renforce le suspense et la tension même lorsqu’il ne se passe rien de bien excitant à l’écran.

© Gilles Penso

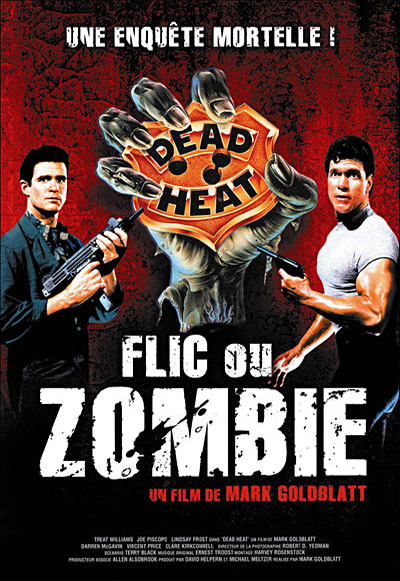

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article