Le conte de fées ultime, un émerveillement de tous les instants dont la gestation ne fut pourtant pas une partie de plaisir

THE WIZARD OF OZ

1939 – USA

Réalisé par Victor Fleming

Avec Judy Garland, Ray Bolger, Bert Lahr, Margaret Hamilton, Jack Haley, Frank Morgan, Billie Burke, Charley Grapewin

THEMA CONTES

Aujourd’hui, Le Magicien d’Oz est considéré comme l’archétype du succès hollywoodien, le conte de fées familial ultime. Pourtant, l’élaboration du film fut semée d’embûches et son triomphe n’était pas vraiment acquis. Le premier roman du cycle d’Oz, écrit en 1900 par L. Frank Baum, avait tôt fait l’objet d’adaptations théâtrales et cinématographiques. Mais un grand long-métrage en couleurs restait encore à consacrer à cet univers féerique, et c’est le parolier Arthur Freed qui en eut l’initiative. Persuadé que l’œuvre de Baum et la jeune comédienne Judy Garland feraient bon ménage, il convainquit le studio MGM de se lancer dans l’aventure. La major au logo rugissant cherchait justement à surfer sur le succès du Blanche Neige et les sept nains de Disney sans pour autant se soumettre aux complications d’un film d’animation. Tout semblait bien parti, mais un gigantesque jeu de chaises musicales s’amorça bientôt, menaçant la bonne fin du projet. Une dizaine de scénaristes se succéda dans la confusion la plus totale pour s’efforcer d’établir un script cohérent, tandis que les réalisateurs se passèrent le relais à la vitesse grand V : Norman Taurog, Richard Thorpe, George Cukor et enfin Victor Fleming.

En termes d’unité artistique, on a connu meilleures conditions, sans compter le remplacement précipité de l’acteur Buddy Ebsen par Jack Haley pour cause d’allergie grave aux produits de maquillage. Judy Garland elle-même, malgré son joli minois, ne semblait pas être le choix le plus logique pour incarner Dorothy. Déguiser une adolescente de seize ans en fillette et comprimer sa poitrine derrière un tablier d’écolière pour dissimuler ses formes aurait pu friser le ridicule. Or, allez savoir pourquoi, la magie opère. Le Magicien d’Oz est un véritable miracle, un émerveillement de tous les instants dont la somptueuse direction artistique ne laisse jamais imaginer le chaos qui présida à son élaboration. Les yeux écarquillés et le cœur léger, nous suivons les pérégrinations de Dorothy, tyrannisée par l’affreuse Miss Gulch, puis emportée avec son chien Toto par une tornade au-delà de l’arc-en-ciel, dans le pays d’Oz où règne un magicien tout-puissant.

« Mais c'est toi, l'épouvantail, qui me manquera le plus… »

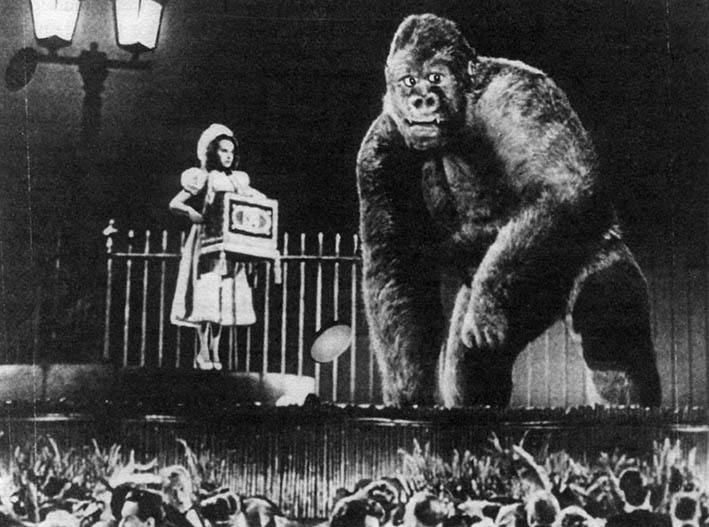

Les effets spéciaux d’Arnold Gillespie saturent l’écran de visions inoubliables (la tornade titanesque, la cité d’Emeraude, l’envol des singes volants) et doivent souvent leur efficacité à la simplicité de leur mise en œuvre (comme ce plan-séquence génial qui nous fait basculer du noir et blanc vers la couleur). A ces trouvailles s’ajoutent les superbes maquillages spéciaux de Jack Dawn, qui révolutionne la technique des prothèses en donnant corps aux fameux compagnons de Dorothy (l’épouvantail, l’homme en fer blanc, le lion peureux) ainsi qu’aux 136 comédiens incarnant les Munchkins. Les célèbres dessins de John R. Neil s’animent ainsi dans un flamboyant Technicolor. Hasard des calendriers, Le Magicien d’Oz sortit le 25 août 1939, soit quelques jours avant le déclenchement de la deuxième guerre mondiale. Noyé dans la tourmente, il n’accéda à son statut de classique que plus tard. Et désormais, il fait rêver les spectateurs du monde entier qui n’en finissent plus de le redécouvrir avec la naïveté qui sied aux fontaines de jouvence.

© Gilles Penso

Partagez cet article