Anticipant sur la vogue spectaculaire de la 3D, Joe Dante tourne en relief la mésaventure de deux frères confrontés à l'inconnu…

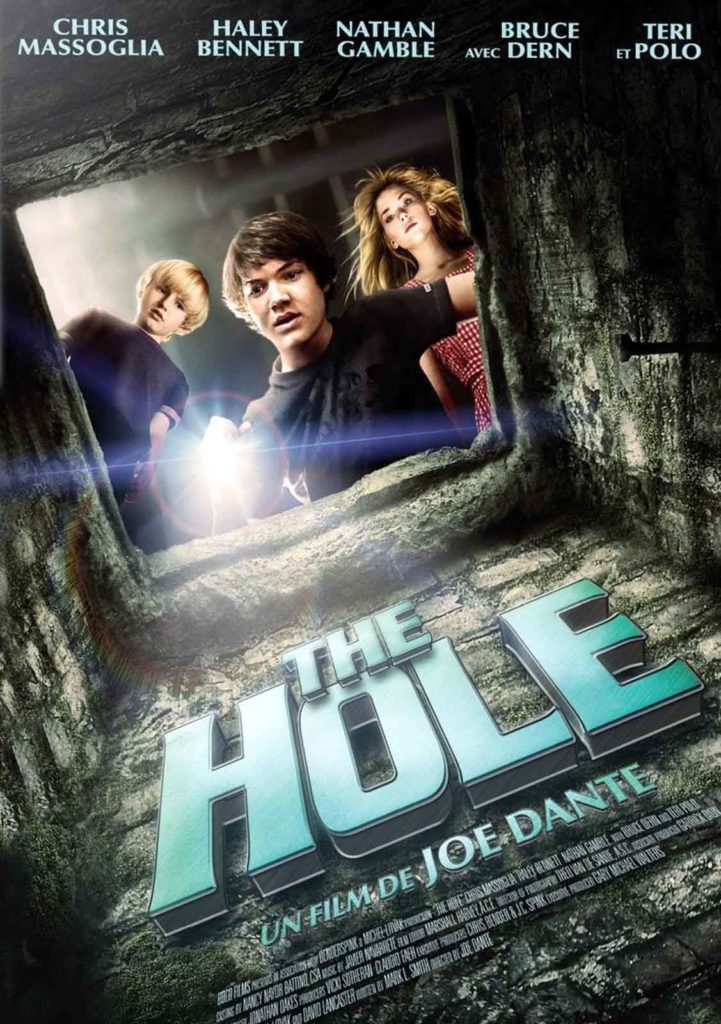

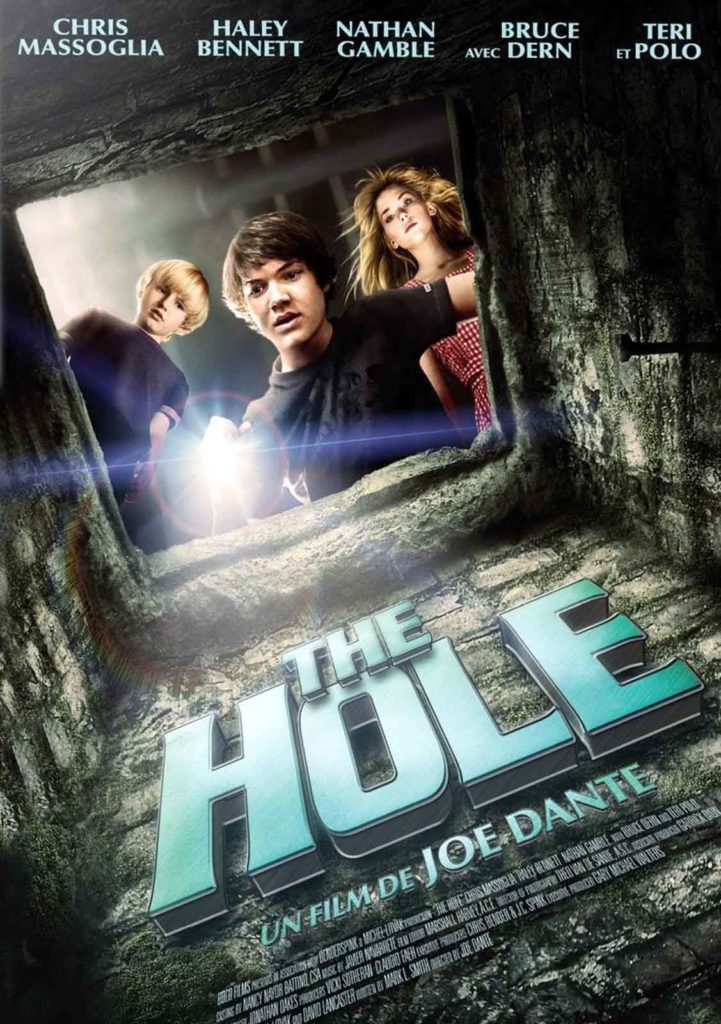

THE HOLE

2009 – USA

Réalisé par Joe Dante

Avec Chris Massoglia, Haley Bennett, Nathan Gamble, Teri Polo, Bruce Dern, Quinn Lord, John Desantis, Doug Chapman

THEMA DIABLE ET DEMONS

Quels que soient les genres qu’ils abordent ou l’époque à laquelle ils sont réalisés, les films de Joe Dante ont tous un point commun : ce sont toujours des œuvres attachantes et sincères, empreintes sur chacun de leur photogramme de l’amour que le réalisateur porte au cinéma qui le berça dans son enfance. The Hole ne déroge évidemment pas à la règle, s’inscrivant dans un sous-genre auquel Dante lui-même donna ses lettres de noblesse avec Gremlins : le film d’horreur destiné à un jeune public. En ce sens, l’esprit des productions Amblin des années 80 n’est pas bien loin. Les héros du film sont Dane et Lucas Thompson, deux frères qui suivent malgré eux leur mère célibataire pour un énième déménagement, cette fois-ci dans la petite ville tranquille de Bensonville. Un traumatisme semble avoir marqué cette famille en équilibre instable, mais nous ne le comprendrons qu’au fur et à mesure, au fil d’indices que le scénario dissémine parcimonieusement. Pour l’heure, Dane et Lucas s’installent avec lassitude dans leur nouvelle maison et font connaissance avec Julie, leur jolie voisine. Leur vie s’apprête à basculer lorsqu’ils découvrent dans la cave une trappe fermée par des dizaines de cadenas. Après quelques coups de pince coupante, les liens métalliques cèdent et la lourde porte en bois s’ouvre sur un grand trou qui semble sans fond. Qu’abrite-t-il ? Les conjectures vont bon train, jusqu’au jour où des phénomènes inquiétants se mettent à ponctuer le quotidien du jeune trio.

Suivant la voie tracée par quelques scènes mémorables de Poltergeist tout en se laissant influencer par la vogue des films de fantômes japonais, Joe Dante convoque alors nos peurs les plus intimes et les plus primales, celles de l’enfance. D’où cette poupée de clown grimaçant qui semble animée d’une vie propre (dont les exactions culminent dans une séquence mi-horrifique mi-comique à mi-chemin entre Sam Raimi et la série Puppet Master) ou cette petite fille blafarde aux mouvements saccadés qui surgit régulièrement pour susciter d’insidieux frissons. Nos protagonistes échafaudent alors toutes sortes de théories liées au trou mystérieux, du passage vers l’au-delà au tunnel donnant accès à des mondes parallèles, en passant par une porte de l’Enfer.

Une mise en perspective vertigineuse des décors

Pionnier dans l’usage de la 3D numérique, The Hole utilise les effets de relief de manière souvent expérimentale, parfois par goût du gimmick (Lucas envoie sa balle de base ball en direction de la caméra, comme jadis le bateleur de L’Homme au masque de cire avec sa raquette de ping pong), mais la plupart du temps dans un souci de mise en perspective vertigineuse de décors souvent extrêmement photogéniques (la cave, la salle aux ampoules), voire carrément expressionniste (la maison biscornue et surdimensionnée du climax, relecture en couleurs et en 3D des délires architecturaux du Cabinet du docteur Caligari). Fidèle à ses habitudes, Dante ne recule jamais devant la possibilité de clins d’œil cinéphiliques, comme cet extrait de Gorgo diffusé à la télévision, cette fabrique de gants baptisée Orlac ou ces guest-stars référentielles (l’incontournable Dick Miller en livreur de pizza ou le vénérable Bruce Dern dans la peau de « Carl le zarbe »). Conte de fées moderne (le final e nourrit notamment de la chute dans le vide d’Alice au Pays des Merveilles et de l’ogre du Petit Poucet), The Hole bénéficie – ce qui ne gâche rien – d’une très belle partition de Javier Navarette.

© Gilles Penso

Partagez cet article