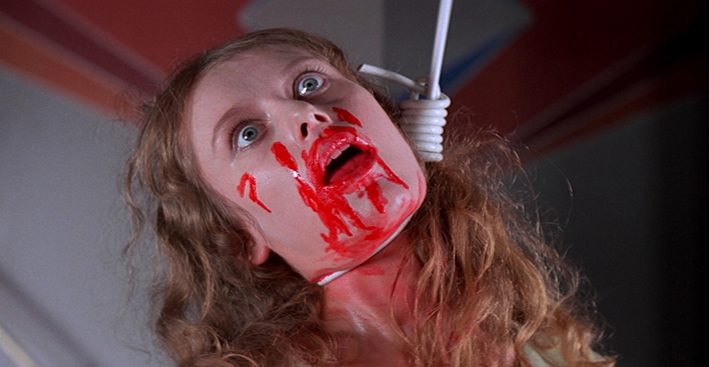

Le remake d'un slasher séminal des années 70, dirigé par un des réalisateurs récurrents de la série X-Files

BLACK CHRISTMAS

2006 – USA

Réalisé par Glenn Morgan

Avec Katie Cassidy, Michelle Trachtenberg, Kristen Cloke, Mary Elizabeth Winstead, Lacey Chabert, Andrea Martin, Chrystal Lowe

THEMA TUEURS

Source d’inspiration majeure de La Nuit des masques, le Black Christmas original, réalisé en 1974 par Bob Clark, est souvent considéré comme le mètre étalon du slasher moderne. La plupart des codes du genre y étaient en effet mis en place et exploités avec beaucoup d’originalité. Il était évident que tôt ou tard, la grande foire aux remakes des années 2000 se penche sur le sujet. C’est Glenn Morgan, pilier de la série X-Files et déjà réalisateur du remake d’un classique des seventies, Willard, qui se chargea de la relecture de ce « Noël Noir ». Un groupe d’étudiantes de la Clement University de Boston décide de réveillonner ensemble dans une maison où, jadis, vécut le psychopathe Billy Lenz. Maltraité par une mère alcoolique durant son enfance, enfermé dans le grenier, il donna naissance à Agnes, fruit de ses amours incestueux avec une génitrice décidément détestable. Au cours d’une révolte sanglante, il assassina cette dernière et la dévora avant d’atterrir dans une institution psychiatrique sous haute surveillance. Or aujourd’hui, Billy vient de s’évader de sa cellule et repart hanter la maison de son enfance avec une seule idée en tête : passer Noël en famille. Ce qui équivaut, dans son esprit dérangé, à transformer en chair à saucisse toutes les jeunes filles réunies chez lui pour les muer en sanglants trophées…

Contre toute attente, Glenn Morgan se débarrasse chaque fois que possible des oripeaux traditionnels du slasher pour tendre ouvertement vers une épouvante plus graphique, héritée des giallos italiens des années 60. Voir les gants noirs et les bottes du Père Noël filmés à la manière de ceux des tueurs de Mario Bava vaut déjà largement le détour ! D’ailleurs, l’emploi entêtant d’une ritournelle (en l’occurrence la « Danse de la Fée Dragée » de Tchaikovsky) s’inscrit dans la droite lignée des travaux de Dario Argento. Saturant ses couleurs, brisant l’horizontalité de ses cadrages, exagérant jusqu’à l’outrance ses effets gore, le réalisateur plonge ainsi dans le baroque le plus débridé et transcende du même coup ce qui n’aurait pu être qu’une simple variante d’Halloween et Scream version 24 décembre. Enfin, en apparence tout du moins.

Un tueur givré - au sens propre !

Car si toutes les scènes de flash-back nagent dans des eaux troubles et souvent malsaines (on y aborde frontalement l’inceste, la pédophilie, le cannibalisme) tout en basculant dans une horreur quasi-surréaliste, les séquences situées au présent n’apportent rien de neuf au genre, se contentant d’aligner des protagonistes sans saveur ni caractère pour mieux les massacrer selon une méthode éliminatoire galvaudée. Certes, la mise en scène de Morgan continue à surprendre (la mort dans la voiture couverte de neige), quelques trépas ne reculent devant aucune exubérance (le crâne transpercé par une stalactite) et ce tueur givré (au sens propre) qui arrache les yeux de ses victimes pour les dévorer sort un peu du lot. Mais l’ombre de Michael Myers et de Jason Voorhes plane d’un peu trop près sur ce Black Christmas. Restent les transgressions de l’imagerie de Noël (avec comme point d’orgue ce sapin orné de têtes décapitées !), toujours bienvenues en ces périodes de fêtes grasses et exagérément euphoriques.

© Gilles Penso

Partagez cet article