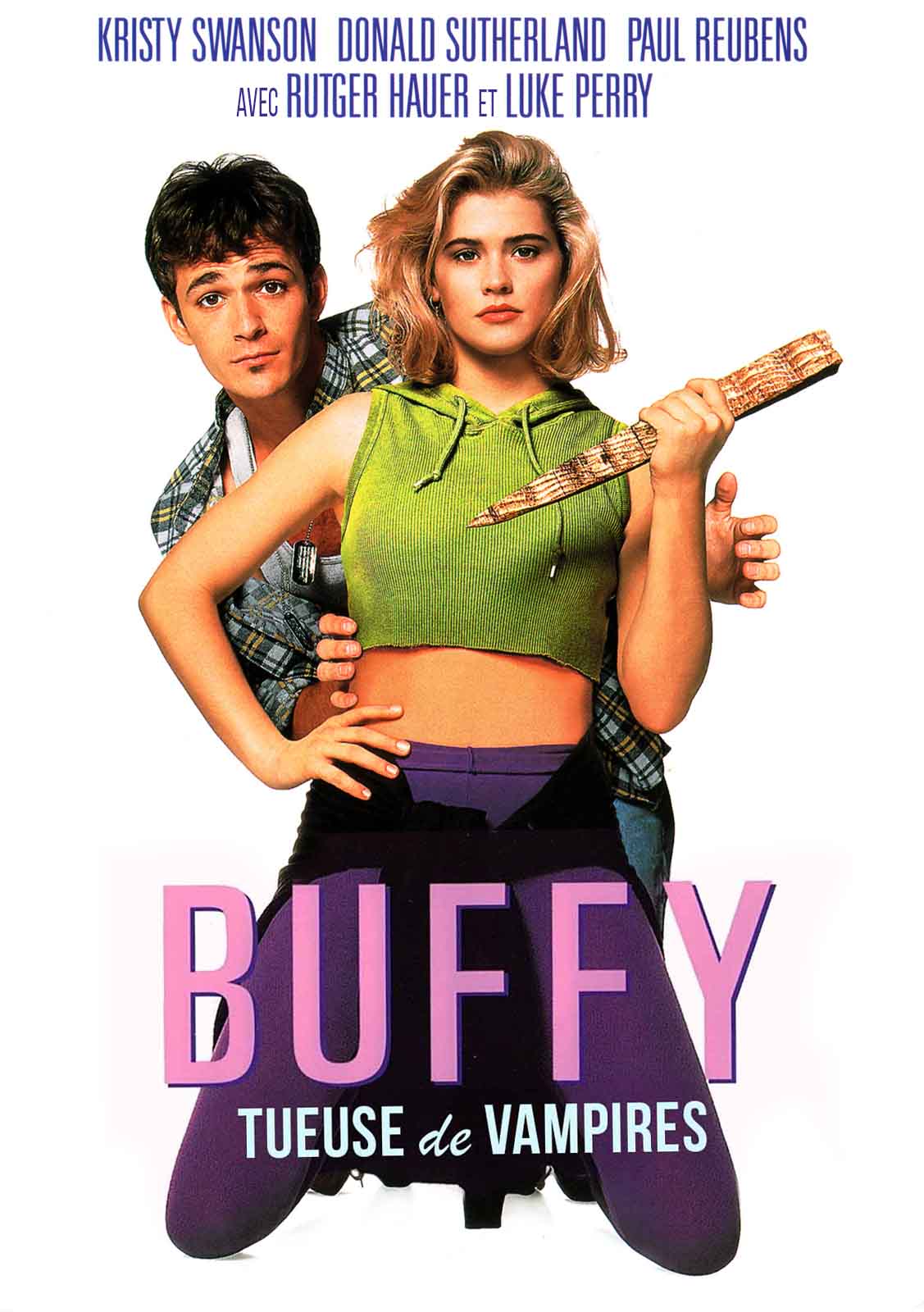

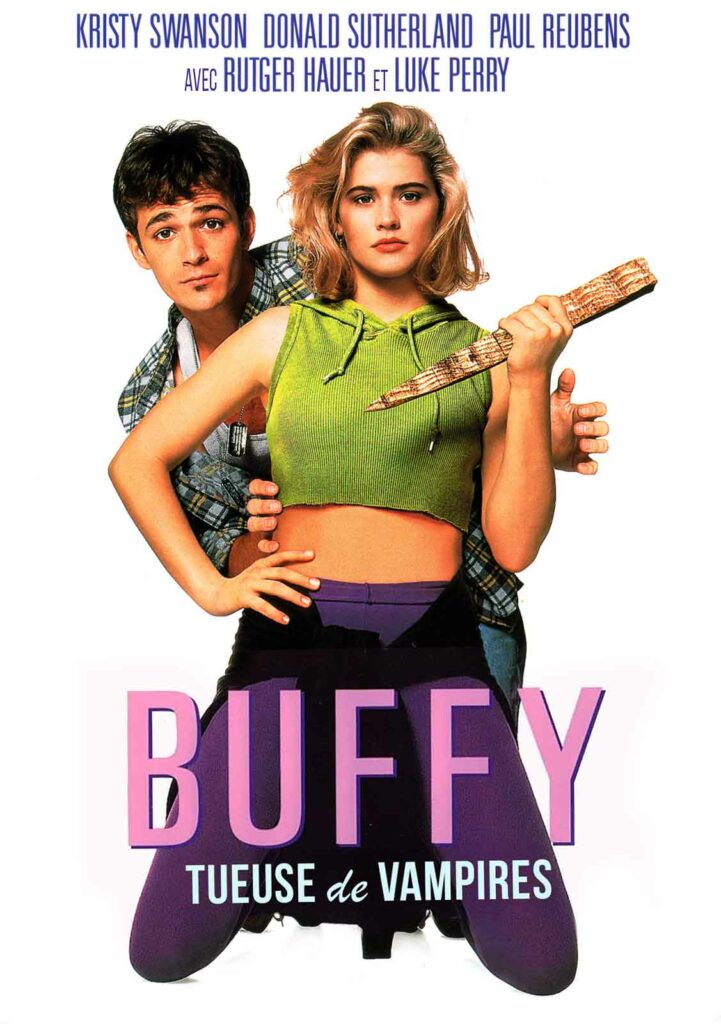

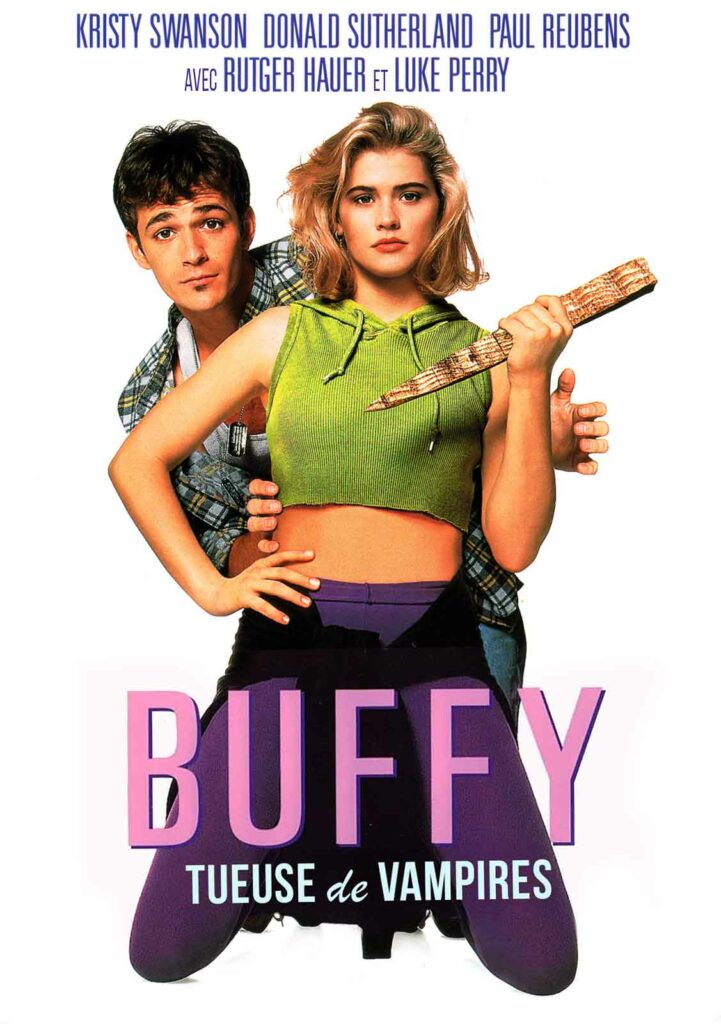

Avant la série culte, il y eut ce long-métrage sympathique mais lourdaud avec Kristy Swanson, Donald Sutherland et Rutger Hauer…

BUFFY THE VAMPIRE KILLER

1992 – USA

Réalisé par Fran Rubel Kuzui

Avec Kristy Swanson, Donald Sutherland, Paul Reubens, Rutger Hauer, Luke Perry, Michele Abrams, Hillary Swank, Paris Vaughan, David Arquette, Randall Batinkoff

THEMA VAMPIRES

En se laissant inspirer par des films tels que La Nuit de la comète, Génération perdue et Aux frontières de l’aube, Joss Whedon, scénariste des séries Roseanne et Parenthood, imagine un long-métrage qui mêlerait les vampires et les teenagers, en équilibre permanent entre la comédie et l’horreur. La 20th Century Fox se laisse séduire par le concept et lance Buffy tueuse de vampires dont la mise en scène est confiée à Fran Rubel Kuzui (réalisatrice de la comédie acidulée Tokyo Pop). Si le premier rôle est assuré par la jeune Kristy Swanson (La Folle journée de Ferris Bueller, L’Amie mortelle, Hot Shots !), quelques vétérans prestigieux assurent les seconds rôles, notamment Donald Sutherland et Rutger Hauer. Mais Joss Whedon va aller de déconvenue en déconvenue pendant les préparatifs puis le tournage du film. Sa première déception est liée à Sutherland, un acteur dont il admire l’immense talent mais qui décide d’improviser sans cesse, réécrivant ses dialogues et ses scènes jusqu’à les rendre incompréhensibles. Le pire vient cependant des cadres de la Fox, qui trouvent le scénario trop sombre, qui n’en comprennent pas l’humour, et qui le modifient donc totalement jusqu’à le rendre méconnaissable. Furieux, Whedon décide de quitter le tournage et de ne plus y remettre les pieds.

Buffy Summers (Kristy Swanson) est pom-pom girl au lycée Hemery de Los Angeles. Ses principales préoccupations consistent à s’adonner au shopping, traîner avec ses amies snobinardes (parmi lesquelles une toute jeune Hillary Swank) et passer du bon temps avec son petit ami Jeffrey (Randall Batinkoff). Mais dans ses rêves, Buffy imagine qu’elle est un personnage du passé luttant contre un être maléfique nommé Lothos (Rutger Hauer). Un jour, au lycée, elle est abordée par un certain Merrick (Donald Sutherland). Cet homme étrange lui apprend qu’elle est « l’Élue », destinée à tuer les vampires qui règnent à la surface de la Terre, et que son rôle à lui est de la guider. « J’entraîne des filles pour en faire des terreurs », affirme-t-il. « J’ai fait ça au cours de cent vies. » En toute logique, Buffy l’envoie balader. Mais elle est bien obligée de se rendre à l’évidence lorsque Merrick décrit avec précision les rêves récurrents qui la hantent. De plus, la jeune femme découvre bientôt qu’elle possède des capacités surhumaines, comme une agilité, des sens et une endurance accrus. Mais cette lycéenne frivole et désinvolte sera-t-elle à la hauteur de sa mission ?

« J’ai école demain ! »

Face au résultat final, il n’est pas difficile d’imaginer le désarroi de Joss Whedon. Car le film, sous prétexte de séduire le public adolescent, insiste sur la stupidité congénitale de ses personnages principaux. Les pom-pom girls hilares se pâment donc devant un blouson qui leur plaît, gloussent grassement au cinéma et se lancent dans des débats désespérants sur les problèmes environnementaux (selon elles il faudrait soit supprimer la couche d’ozone, soit se débarrasser de tous les insectes, soit arrêter de marcher sur la terre). Les choses passeraient sans doute mieux si Buffy tueuse de vampires assumait son caractère parodique et sa lecture au second degré. Mais le film ne sait visiblement pas sur quel pied danser, comme s’il s’improvisait au fur et à mesure. Il nous faut donc subir des dialogues improbables (« Je n’ai aucune raison d’être dans un cimetière avec un étrange bonhomme qui chasse les vampires alors que j’ai école demain ! »), des séquences grotesques (le vampire qui joue au basket, façon Teen Wolf), des gags mal fichus (le censeur qui distribue des punitions aux cadavres en plein bal de fin d’année) et le cabotinage embarrassant de Sutherland et Hauer. Il faut tout de même reconnaître que Kristy Swanson se donne à fond du point de vue de l’implication physique, multipliant les combats, les acrobaties et les chorégraphies avec une belle énergie. Sa performance élève un peu le niveau du film. Whedon, lui, prendra sa revanche en initiant plus tard la série Buffy et les vampires, bien plus conforme à sa vision première.

© Gilles Penso

Partagez cet article