Un célèbre producteur de musique spécialisé dans le hip-hop fomente un plan machiavélique pour dominer le monde…

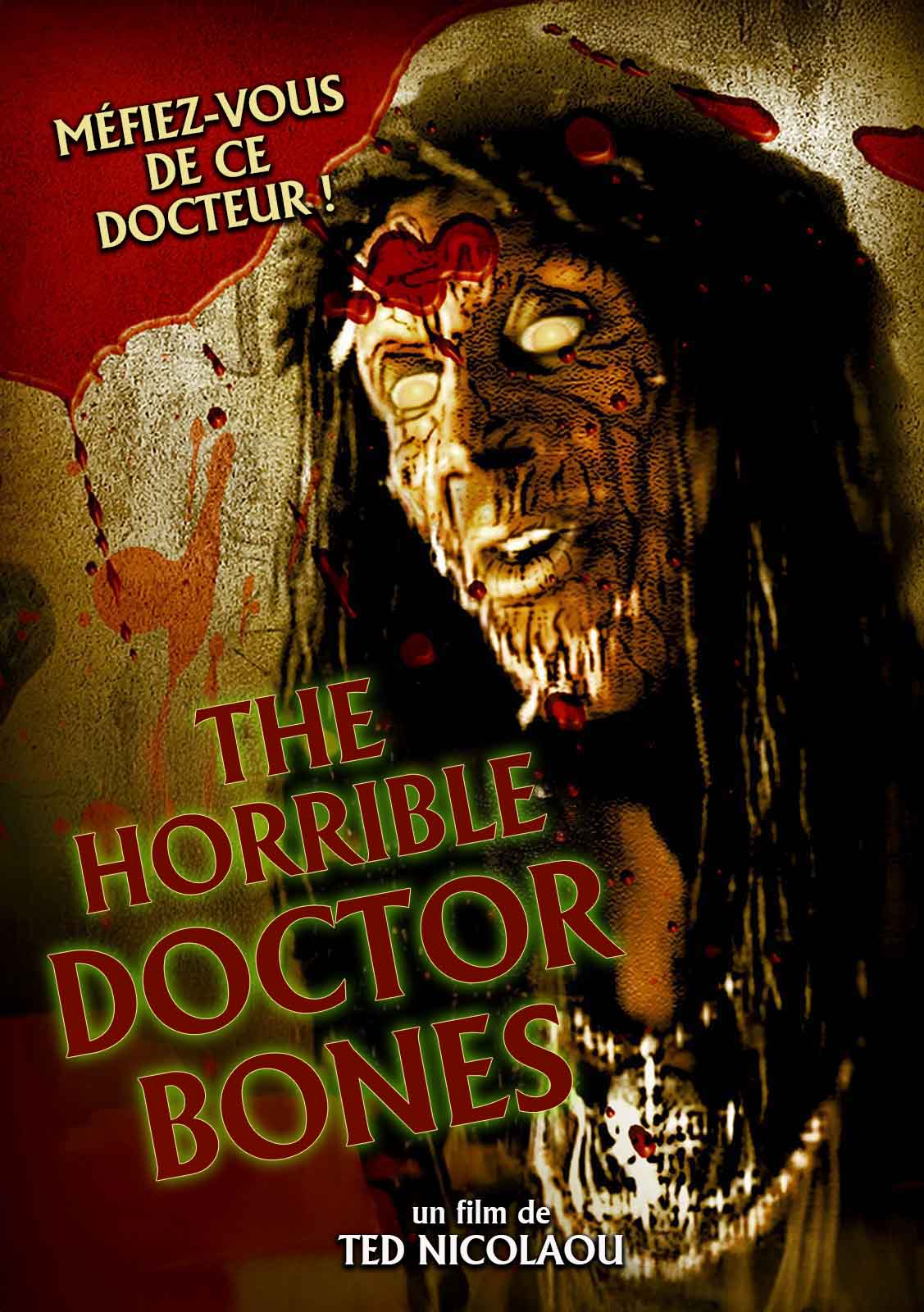

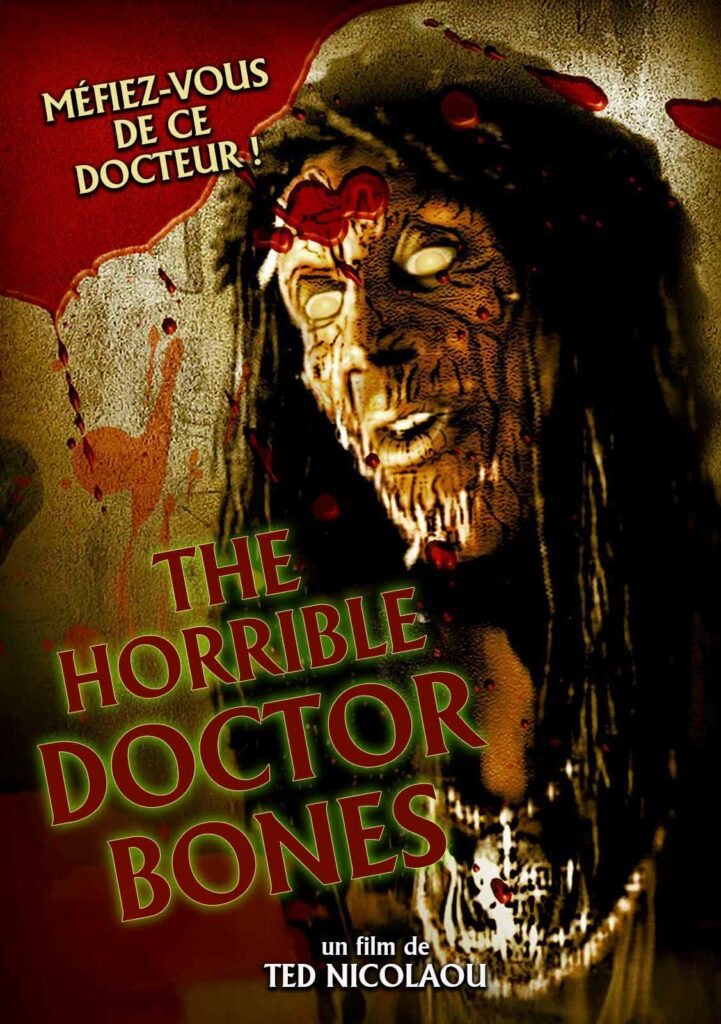

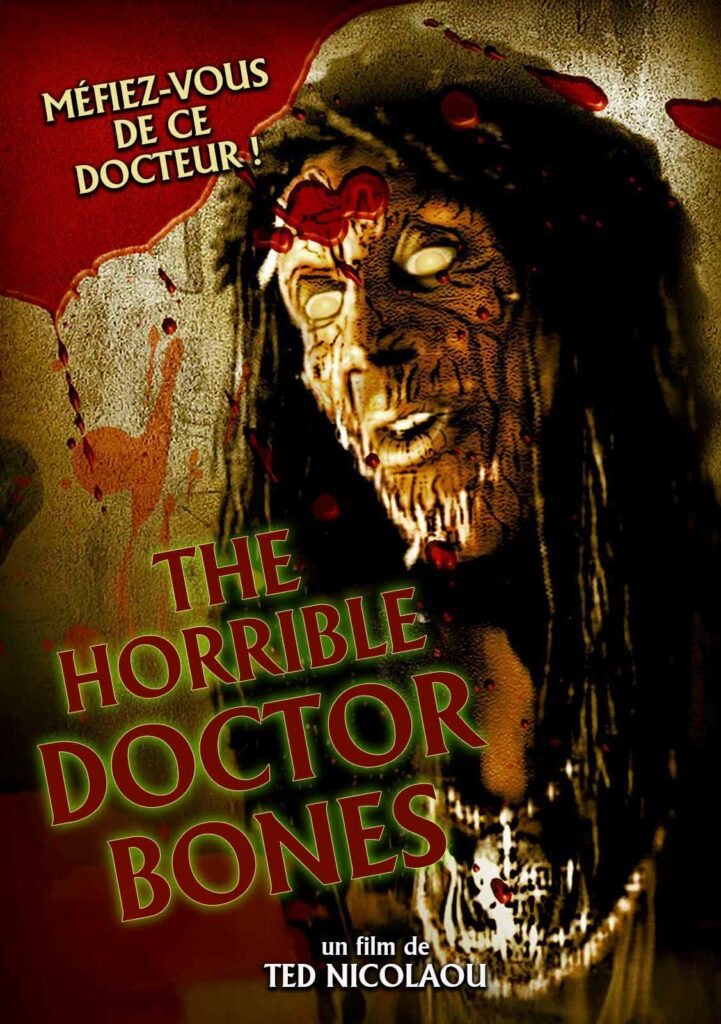

THE HORRIBLE DOCTOR BONES

2000 – USA

Réalisé par Ted Nicolaou

Avec Darrow Igus, Larry Bates, Sarah Scott Davis, Rhonda Claerbaut, Danny Wooten, Tangelia Rouse, Derrick Delaney, Nathaniel Haywood, Manoushka Guerrier

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE I ZOMBIES I SAGA CHARLES BAND

Après Ragdoll : magie noire, le producteur Charles Band poursuit dans la veine de la blaxploitation urbaine en initiant un second film s’appuyant sur un concept voisin. Il est donc à nouveau question d’un groupe de jeunes musiciens qui rêvent de percer dans le milieu du hip-hop et font face à une menace diabolique. Écrit par Raymond Forchion (un acteur qu’on a vu dans des dizaines de séries et de films comme Massacres dans le train fantôme, Le Vol du navigateur, Mac et moi ou Point Break), The Horrible Doctor Bones est mis en scène par Ted Nicolaou. Fidèle collaborateur de Band, le réalisateur doit composer avec un planning encore plus serré et un budget encore plus réduit que d’habitude. « Ce film a été tourné en neuf jours », se souvient-il amèrement. « C’est là que j’ai réalisé que je ne pourrais jamais faire un film qui me plairait en si peu de temps. » (1) Pas très fier, Nicolaou demande à être crédité sous le nom d’Art Carnage au générique (un pseudonyme qui ne manque pas d’ironie !). Lors de ses ressorties ultérieures en DVD puis en streaming, The Horrible Doctor Bones sera vendu comme un film dans la lignée de Bones et Hood of Horror avec Snoop Dogg, qui sont pourtant loin d’être des chefs d’œuvre.

Les Urban Protectors, un jeune groupe de hip-hop très prometteur, remportent un concours de talents organisé par Dr. Bones (Darrow Igus), célèbre producteur de disques et propriétaire de la station KZMB. Enthousiastes, les quatre musiciens signent rapidement avec le label Boneyard Records. Leur rêve de percer dans l’industrie musicale semble à portée de main. Mais Jamal (Larry Bates), auteur-compositeur et manager du groupe, se méfie de Dr. Bones. Le spectateur ne saurait lui donner tort, une scène prégénérique ayant montré cet étrange sorcier coiffé de dreadlocks en train de faire exploser à distance la tête d’un pauvre gars après l’avoir soumis à une musique visiblement diabolique. Car derrière sa voix enjôleuse et son sourire charmeur, Bones est un sorcier vaudou machiavélique désireux de contrôler les esprits à travers la musique. Son plan ? Dominer le monde en transformant les auditeurs de sa radio en zombies grâce aux chansons du groupe, qu’il mixe en live avec des incantations d’outre-tombe. Signer sous son label, c’est donc en quelque sorte se soumettre à un pacte digne de Faust…

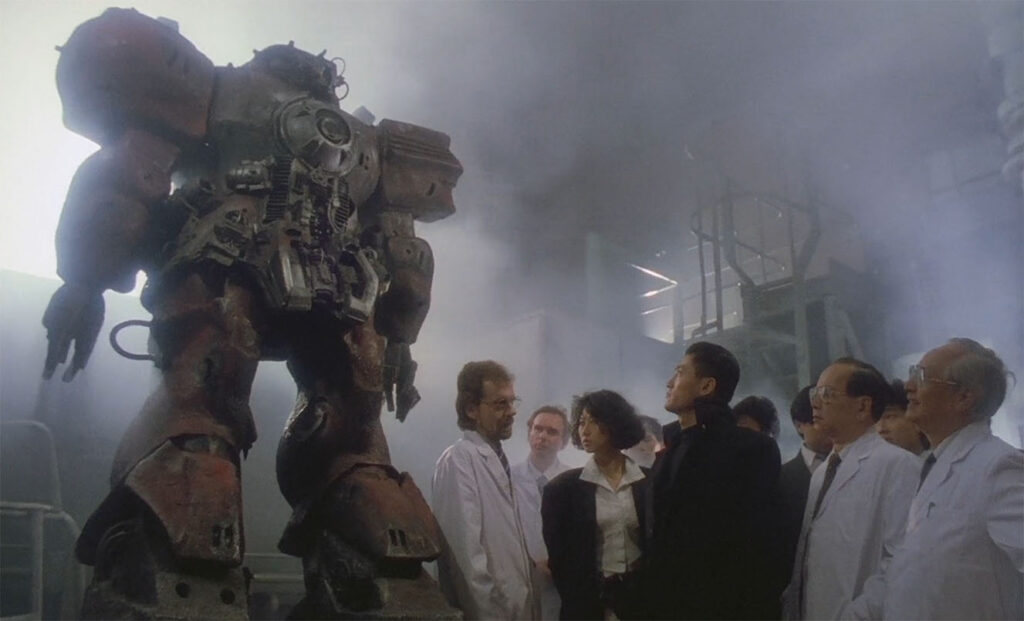

Rap and Revenge

Les vingt premières minutes du film nous font rapidement comprendre que Nicolaou va devoir tirer à la ligne, faute de temps, nous imposant trois chansons hip-hop d’affilée chantées dans un très mauvais play-back. C’est de beaucoup de patience qu’il va donc falloir nous armer pour tenter d’apprécier le film. Car The Horrible Doctor Bones manque cruellement de péripéties (l’intrigue se traîne, les personnages n’en finissent pas de discuter dans le vide) et trahit un certain amateurisme indigne du réalisateur de la saga Subspecies. La prise son directe est parfois inaudible, les images tournées en extérieurs sont surexposées, les décors d’une pauvreté désarmante, les effets vidéo très maladroits… Restent quelques maquillages spéciaux réussis bricolés par Gabe Bartalos (Frère de sang, Elmer le remue-méninges, Sideshows), comme la version « maléfique » du docteur Bones ou cette femme zombie aux yeux cousus. Mais c’est un peu court pour maintenir un semblant d’attention. C’est d’autant plus dommage que l’idée initiale – l’emploi de la musique pour manipuler les foules – ne manquait pas d’intérêt. Hélas, Nicolaou n’a pas les moyens de tirer grand-chose de ce scénario et emballe donc la chose à la va-vite, sans talent ni passion. Les deux films suivants de cette série « urbaine » seront Killjoy et The Vault.

(1) Propos extraits du livre « It Came From the Video Aisle ! » (2017)

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article