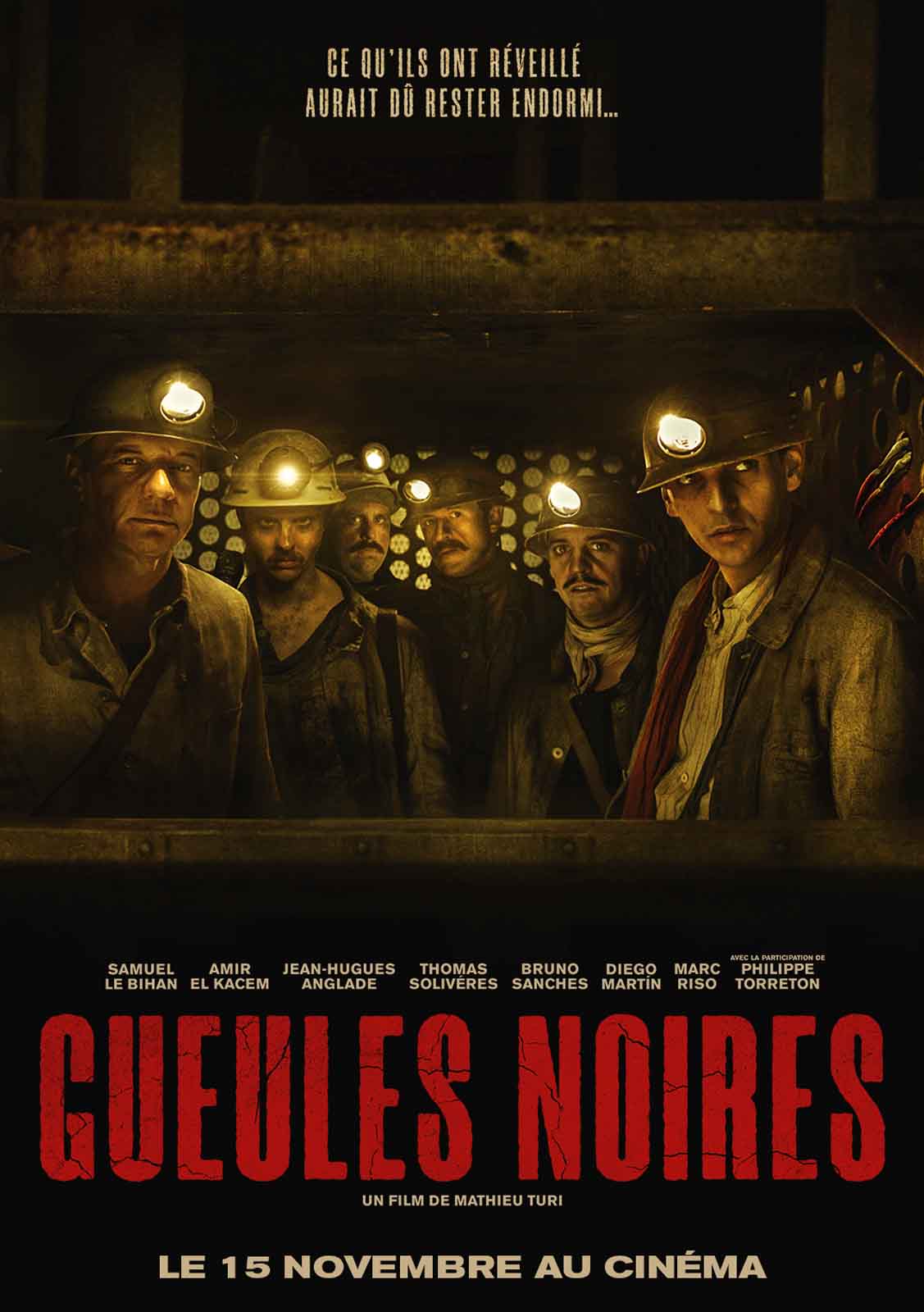

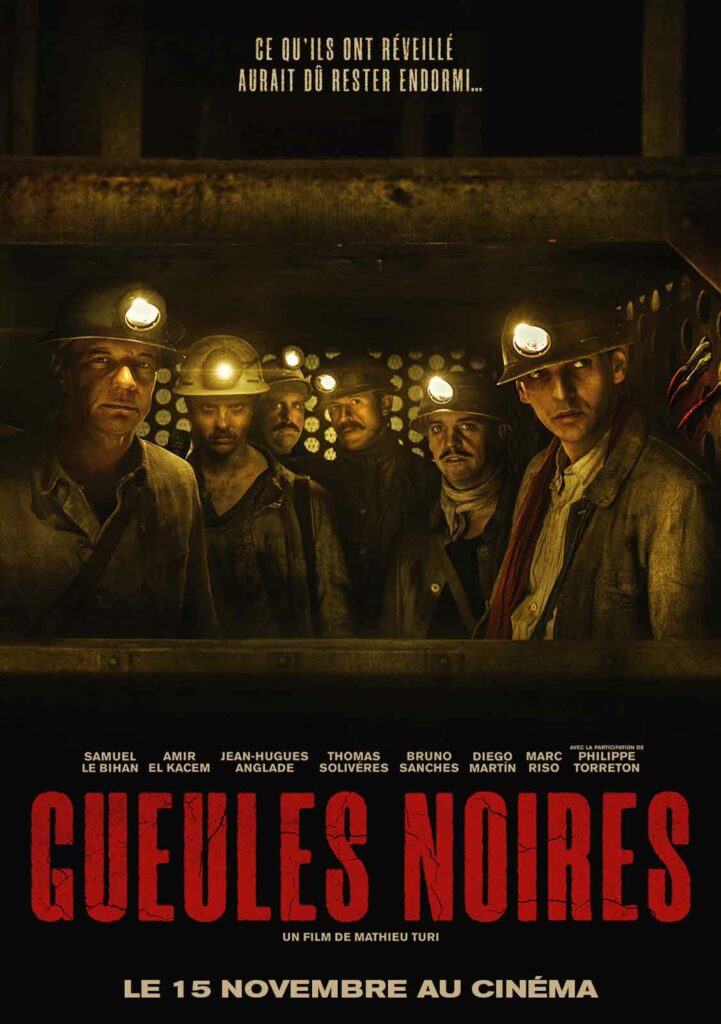

Un groupe de mineurs s’enfonce au fin fond de galeries inexplorées et réveille une chose inquiétante en sommeil depuis très longtemps…

GUEULES NOIRES

2023 – FRANCE

Réalisé par Mathieu Turi

Avec Samuel Le Bihan, Amir El Kacem, Thomas Solivérès, Jean-Hugues Anglade, Diego Martin, Marc Riso, Bruno Sanches, Philippe Torreton, Antoine Basler

THEMA DIABLE ET DÉMONS

Après Hostile et Méandre, deux incursions très réussies dans le domaine de la science-fiction, Mathieu Turi continue de creuser bravement le sillon du genre fantastique en se focalisant cette fois-ci sur un petit groupe de protagonistes exclusivement masculins – marquant de fait une rupture avec les deux films précédents qui adoptaient chacun le point de vue d’un personnage féminin. À l’origine de Gueules noires, il y a l’envie de combiner les codes du cinéma d’horreur et ceux du film d’aventures à l’ancienne, avec à la clef la découverte sous terre d’artefacts anciens qui réveillent une malédiction vieille de plusieurs milliers d’années. Désireux d’inscrire son récit dans un contexte français, le réalisateur évacue donc les décors antiques situés dans des pays exotiques lointains. D’où l’idée de s’intéresser au monde des mineurs de charbon, à une époque où l’industrialisation commence progressivement à gagner du terrain. Mathieu Turi n’étant pas du genre à faire les choses à moitié, il tient à offrir aux spectateurs la vision la plus réaliste possible de ce milieu ouvrier des années 50, quitte à transporter son équipe sur des sites authentiques du nord de la France, à évacuer tout usage du fond vert et à ne pas recourir au tournage en studio. Si Gueules noires sent la poussière, le calcaire, la pierre, l’humidité et le charbon, c’est parce que les galeries dans lesquelles se promènent les caméras du film sont bien réelles.

Plusieurs séquences qui avancent progressivement dans le temps s’enchâssent les unes dans les autres avant que l’intrigue à proprement parler puisse commencer, histoire de planter le décor et de mettre en place une atmosphère très particulière, partagée entre l’ultra-réalisme et une certaine féerie. Le prologue situé en 1855 nous offre l’image d’Épinal de mineurs à l’ancienne qui détectent les éventuelles fuites de gaz à l’aide d’un pénitent aux allures de sorcier vaudou. Leur destin qu’on imagine funeste ne s’éclairera que bien plus tard. Le film nous transporte ensuite en 1956, d’abord au Maroc où sont recrutés sans ménagement de futurs mineurs destinés à creuser les galeries du Nord de la France, ensuite sur « l’île du diable », une zone de charbonnage extrêmement dangereuse menée avec fermeté par Fouassier (Philippe Torreton, dont le jeu rugueux et naturaliste ajoute une couche de crédibilité supplémentaire au film). Parmi les hommes qu’il coordonne, Roland (Samuel Le Bihan) est l’un des plus expérimentés. Vétéran de la guerre, il mène chaque jour avec poigne une équipe hétéroclite de mineurs qui ne contestent jamais son autorité. Cette routine quotidienne va s’enrayer suite à l’arrivée de deux nouveaux venus : Amir (Amir El Kacem), qui débarque tout juste du Maroc et ne connaît encore rien à la mine, et surtout le professeur Berthier (Jean-Hugues Anglade), qui se soulage de quelques pots de vin pour s’embarquer avec ce petit groupe mille mètres sous terre, à la recherche d’un trésor archéologique mystérieux…

Mauvaise mine

Il ne faut pas longtemps pour détecter les sources d’inspiration majeures de Mathieu Turi. Si ce groupe d’hommes isolés en proie à une créature inconnue nous évoque rapidement les héros de The Thing, la mécanique de sept personnages en huis-clos agressés l’un après l’autre par une entité cachée dans l’ombre nous ramène illico à Alien. Mais si le réalisateur connaît ses classiques (et les assume sans détour), Gueules noires ne joue jamais la carte de la référence, du clin d’œil ou du post-modernisme cinéphilique. Bien campé sur ses positions, le film embrasse son contexte minier réaliste et n’en démord pas. La mise en forme impeccable du film, la photographie soignée d’Alain Duplantier (qui compose habilement avec les lampes portées par les personnages) et les décors bien réels concourent à captiver très tôt les spectateurs et à les embarquer dans cette mission claustrophobique (avec le personnage d’Amir comme pôle d’identification idéal). Le basculement dans le surnaturel est frontal et brutal, porté par des effets spéciaux à l’ancienne qui possèdent la qualité tactile dont sont encore dépourvues certaines images de synthèse (et qui fleurent bon le latex et l’animatronique des années 80, bien sûr !). En ce sens, Mathieu Turi nous offre ce que nous espérions, avec une indiscutable générosité. On pourra regretter qu’à ce stade de la narration le scientifique campé par Jean-Hugues Anglade (une sorte de professeur Tournesol exalté à contre-courant total des autres protagonistes) se sente obligé de surexpliquer à grand renfort de commentaires et de citations la mythologie qui sous-tend l’intrigue. Lever autant le voile sur le mystère n’était peut-être pas nécessaire, et nous n’aurions pas été contre un peu plus d’incertitudes. Après tout, H.P. Lovecraft – auquel le film se réfère ouvertement – n’était-il pas le roi de l’indicible ? À cette réserve près, comment ne pas saluer l’audace sans cesse renouvelée d’un cinéaste qui ne cesse film après film de déclarer sa flamme au genre fantastique ?

© Gilles Penso

Partagez cet article