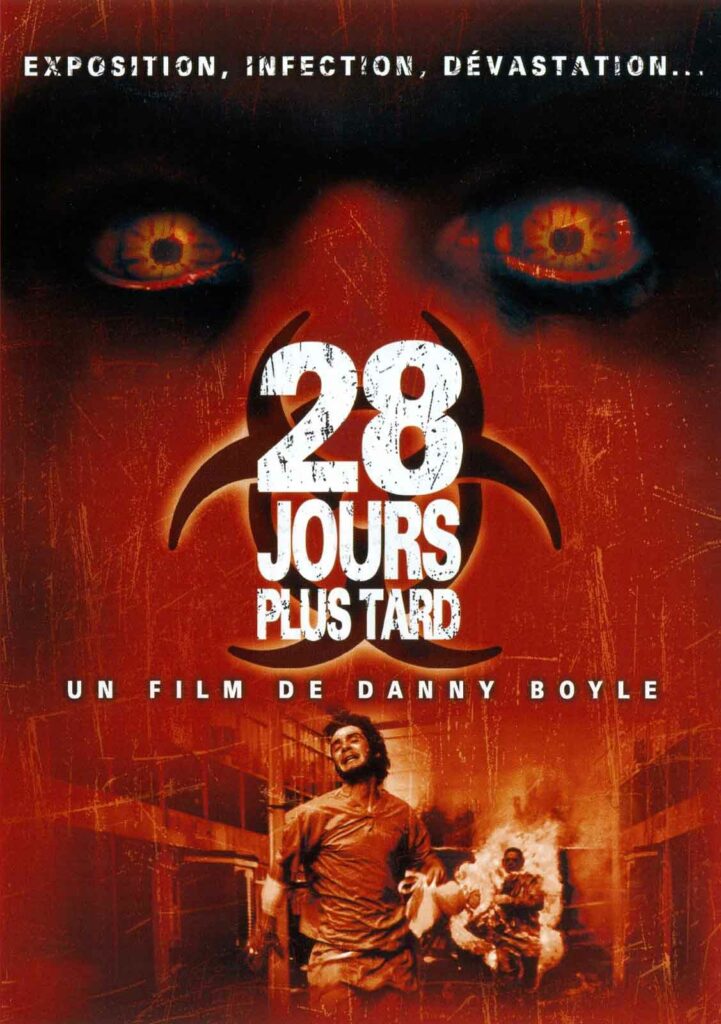

Sorti en 2002, 28 jours plus tard de Danny Boyle réinvente le film de morts-vivants en injectant une rage furieuse dans un genre alors à bout de souffle. Le postulat est simple : un virus ultra-contagieux s’échappe d’un laboratoire et plonge l’Angleterre dans le chaos. Vingt-huit jours après l’infection, Jim (Cillian Murphy), un coursier plongé dans le coma, se réveille dans un Londres vidé de ses habitants. Le silence règne, les rues sont désertes… jusqu’à ce que surgissent les infectés. Boyle et son scénariste Alex Garland revisitent la figure classique du zombie, puisqu’ici nous n’avons pas affaire à des cadavres ambulants mais à des vivants contaminés, rapides, hurlants et incontrôlables. Tourné en DV granuleuse, parfois caméra à l’épaule, le film impose un réalisme brut, quasi documentaire, tout en s’imposant comme une parabole de l’effondrement, la résilience et de la part d’ombre en chacun. Le virus continuera de muter avec plusieurs suites motivées par le succès de ce premier film choc.

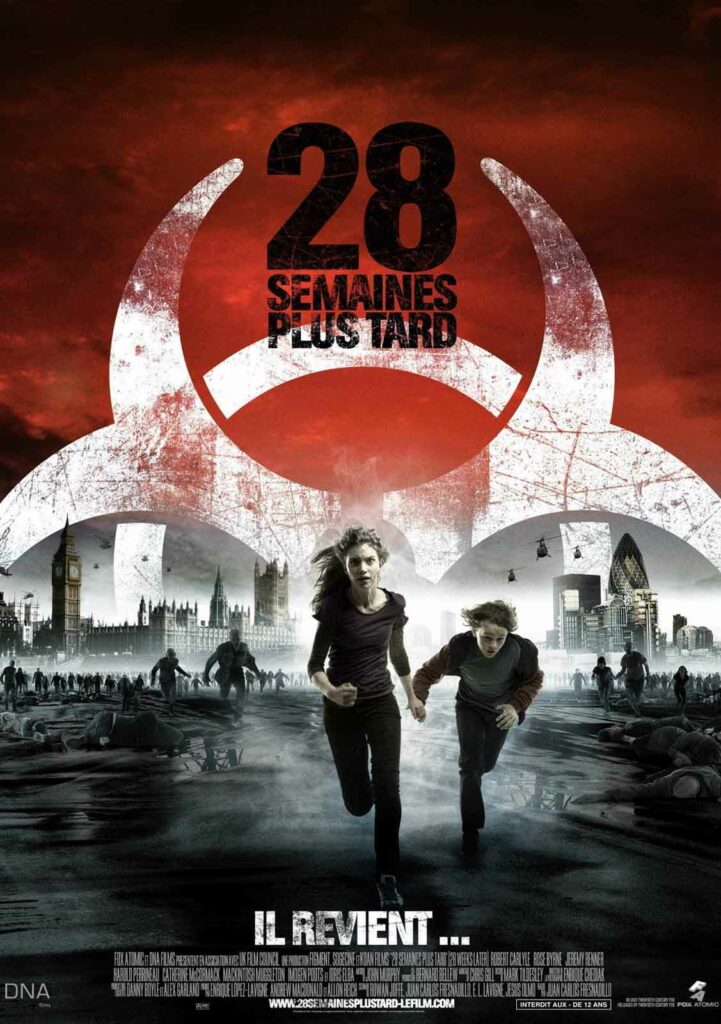

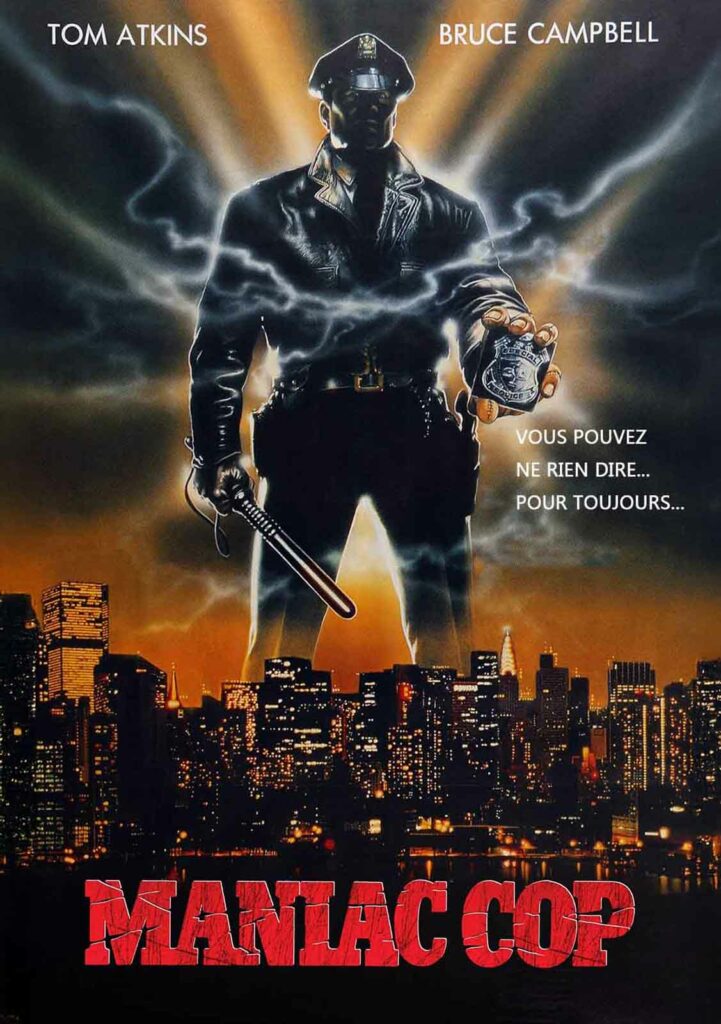

Cliquez sur les affiches pour lire les critiques

2002: 28 jours plus tard de Danny Boyle

2007: 28 semaines plus tard de Juan Carlos Fresnadillo

2025: 28 ans plus tard de Danny Boyle