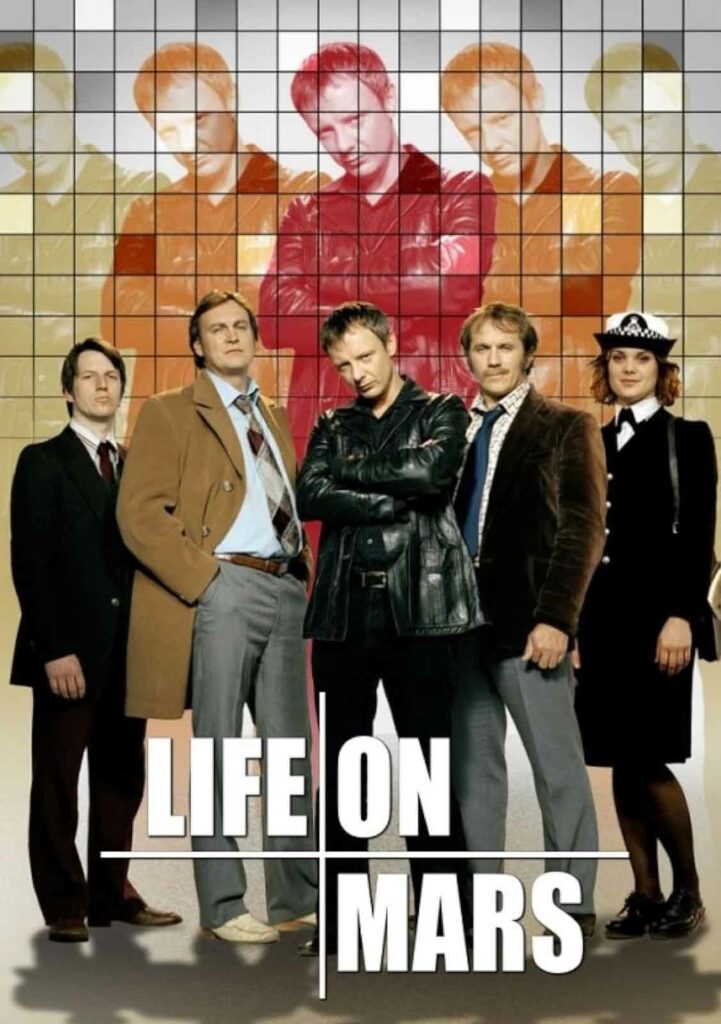

Après avoir été renversé par une voiture, un inspecteur de police des années 2000 se retrouve propulsé en 1973…

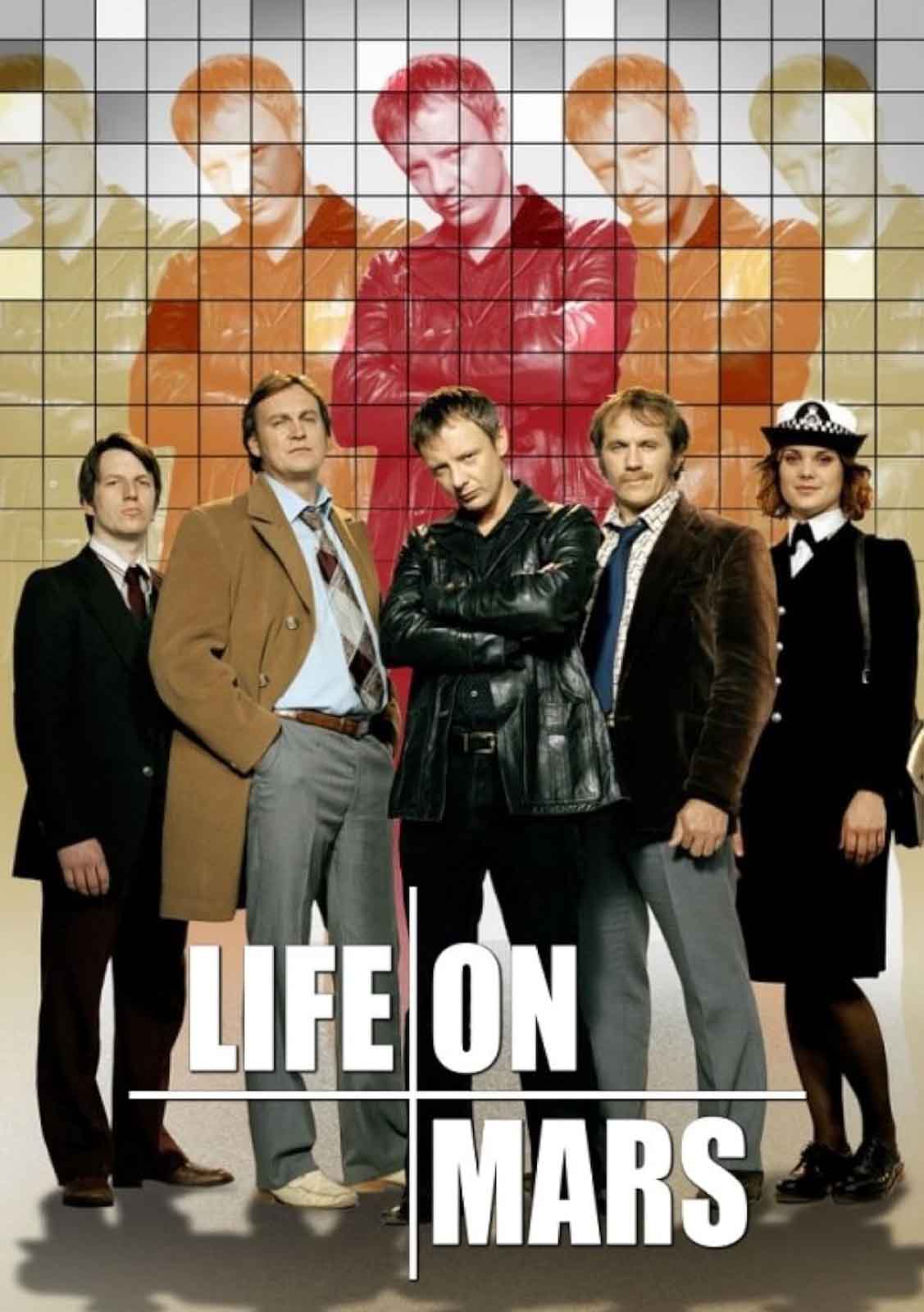

LIFE ON MARS

2006/2007 – GB

Créée par Matthew Graham, Tony Jordan et Ashley Pharoah

Avec John Simm, Philip Glenister, Liz White, Dean Andrews, Marshall Lancaster, Noreen Kershaw, Tony Marshall, Rafaella Hutchinson, Joanne Froggatt

THEMA VOYAGES DANS LE TEMPS

En 1998, alors qu’ils se creusent la tête pour trouver l’idée de plusieurs programmes télévisés originaux, les scénaristes Matthew Graham (EastEnders) et Ashley Pharoah (Down to Earth) pensent à une série déjantée qui mixerait les codes de la comédie, de l’enquête policière et de la science-fiction, le tout saupoudré d’un humour typiquement anglais et d’un pastiche des effets de style des années 70. Le titre de travail, Ford Granada, se réfère au modèle de la voiture qu’utiliseront les personnages principaux. Mais ce projet met du temps à convaincre les décideurs, incapables de ranger ce programme dans une « case » bien établie. « À l’époque, les diffuseurs n’étaient tout simplement pas à l’aise avec un concept de ce type, parce qu’il ne se déroulait pas dans un cadre classique et comportait un important élément fantastique », raconte Matthew Graham (1). Il faudra huit ans pour que Ford Granada finisse par se concrétiser. Son titre définitif, Life on Mars, est un hommage direct à l’une des chansons de David Bowie. C’est finalement Julie Gardner, de la BBC, qui s’entiche du projet et convainc la chaîne de s’embarquer dans l’aventure. Elle a du flair. Dès qu’elle débarque sur les petits écrans en 2006, la série connaît en effet un succès immédiat.

Life on Mars raconte l’histoire de Sam Tyler (John Simm), un inspecteur de police qui officie à Manchester en 2006. Après avoir été renversé par une voiture, il se réveille au même endroit… mais en 1973. Le voilà désormais co-équipier d’un homologue des années 70, son supérieur l’inspecteur Gene Hunt (Philip Glenister), au sein du département des enquêtes criminelles. Dès lors, il va s’efforcer de poursuivre son travail d’inspecteur dans un contexte qui lui est résolument étranger (le Manchester des seventies n’est pas du tout le même que celui des années 2000, les techniques policières non plus) tout en cherchant à percer le mystère de sa situation incompréhensible. « Suis-je fou, dans le coma, ou ai-je voyagé dans le passé ? » se demandera-t-il en voix off au début de chaque épisode, invitant les téléspectateurs à s’interroger comme lui sur ce basculement temporel inexplicable.

Le choc des cultures

Avec une audace réjouissante, Life on Mars combine deux mécaniques scénaristiques bien connues : le « buddy movie » (deux protagonistes sont obligés d’évoluer côte à côte malgré le fossé abyssal qui les sépare) et le « poisson hors de l’eau » (un héros plongé dans un cadre dont il ne connaît quasiment rien). L’opposition entre ces deux flics que tout sépare, l’un très attaché à la procédure et à la règlementation, l’autre beaucoup plus libre dans ses méthodes et dans son langage, est le moteur comique principal de la série, qui s’amuse aussi à tourner en dérision deux visions extrêmes du métier de policier : le politiquement correct aseptisé d’un côté, une moralité toute relative à la lisière de la corruption de l’autre. Portée par le jeu délectable de ses deux acteurs principaux, Life on Mars regorge de clins d’œil au Magicien d’Oz (Sam Tyler est d’ailleurs surnommé « Dorothy »), comme pour mieux nous faire comprendre que ce saut dans le temps est avant tout un voyage initiatique. Après la deuxième saison, les deux auteurs choisissent de stopper la série. « Nous avons décidé que le voyage de Sam devait avoir une durée de vie limitée et une fin bien définie, et nous pensons que nous avons atteint ce point » dit à ce propos Matthew Graham (2). Mais Life on Mars se prolongera malgré tout, d’abord sous forme d’un grand nombre d’adaptations à travers le monde (la plus connue est américaine, mais la série fut également déclinée en Espagne, en Russie, en République Tchèque et en Corée !), ensuite via une série spin-off, Ashes to Ashes, diffusée sur la BBC en 2008.

(1) Extrait d’une interview publiée dans le magazine britannique SFX en janvier 2006.

(2) Extrait d’une interview publiée sur BBC New Online en octobre 2006.

© Gilles Penso

Partagez cet article