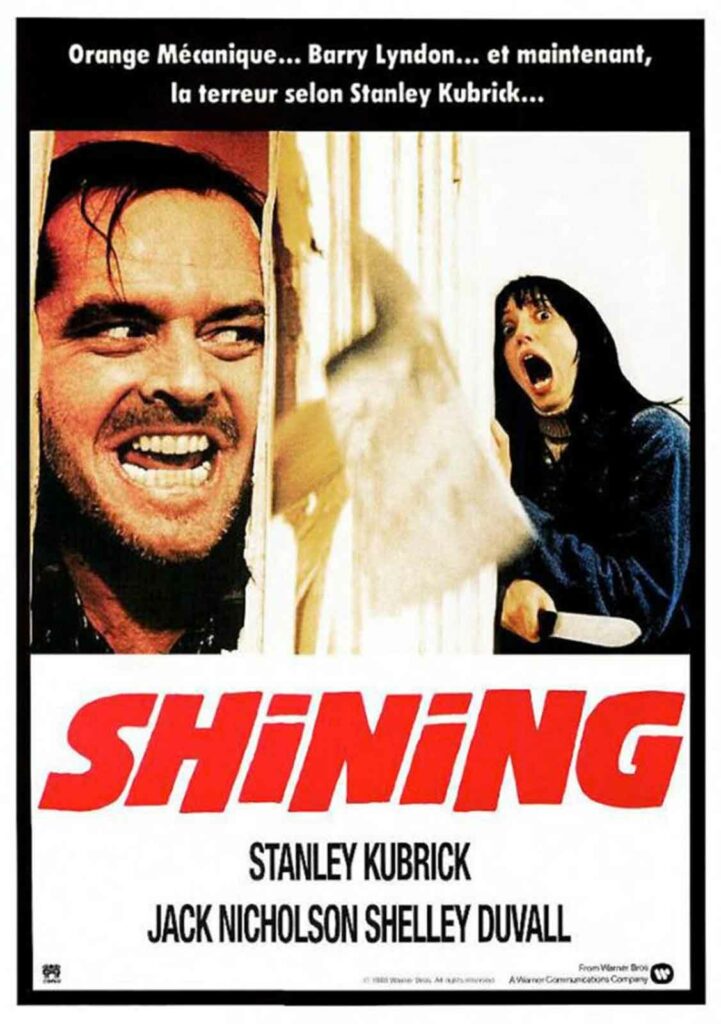

Bienvenue au Cottage ressemble à un cocktail mixant les ingrédients de Snatch et de Massacre à la tronçonneuse avec en prime une pincée d’humour typiquement british. Il faut dire qu’en matière d’horreur mâtinée de comédie, les cinéastes anglais ont prouvé un remarquable savoir-faire, à travers des œuvres aussi réjouissantes que Shaun of the Dead ou Severance. Sans atteindre le niveau des fims d’Edgar Wright et Christopher Smith, Bienvenue au Cottage demeure une très agréable surprise. Second long-métrage de Paul Andrew Williams, qui s’était distingué avec le thriller London for Brighton, cette comédie horrifique commence comme un polar saupoudré d’humour noir avant de basculer vers l’horreur pure et dure.

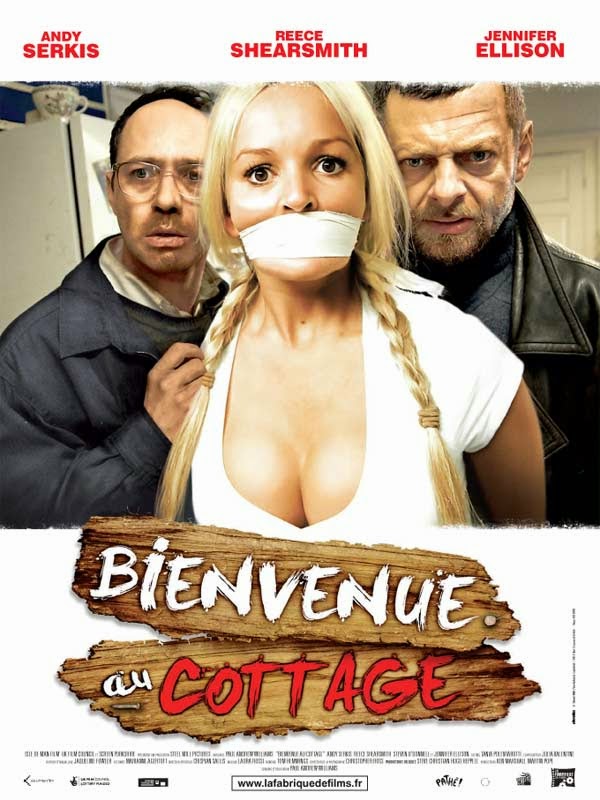

La véritable révélation du film est Andy Serkis, interprète de Gollum et de King Kong pour Peter Jackson. Occupant enfin à visage découvert un rôle de premier plan, il déborde de charisme dans la peau de David, un malfrat à la petite semaine qui entraîne son frère Peter (Reece Shearsmith) dans un kidnapping. Leur otage est Tracey (Jennifer Ellison), fille d’un puissant chef de gang dont ils espèrent tirer une rançon honorable. Hélas, dès qu’ils s’installent dans une cabane isolée en pleine forêt, rien ne se passe comme prévu. Leur captive s’avère particulièrement récalcitrante, Peter enchaîne les crises d’angoisse (il faut dire qu’il est à la fois hypocondriaque et allergique aux mites !), leur complice, le demi-frère de Tracey, multiplie les maladresses, et le père de la captive envoie à leurs trousses deux redoutables tueurs asiatiques.

Gollum à visage découvert

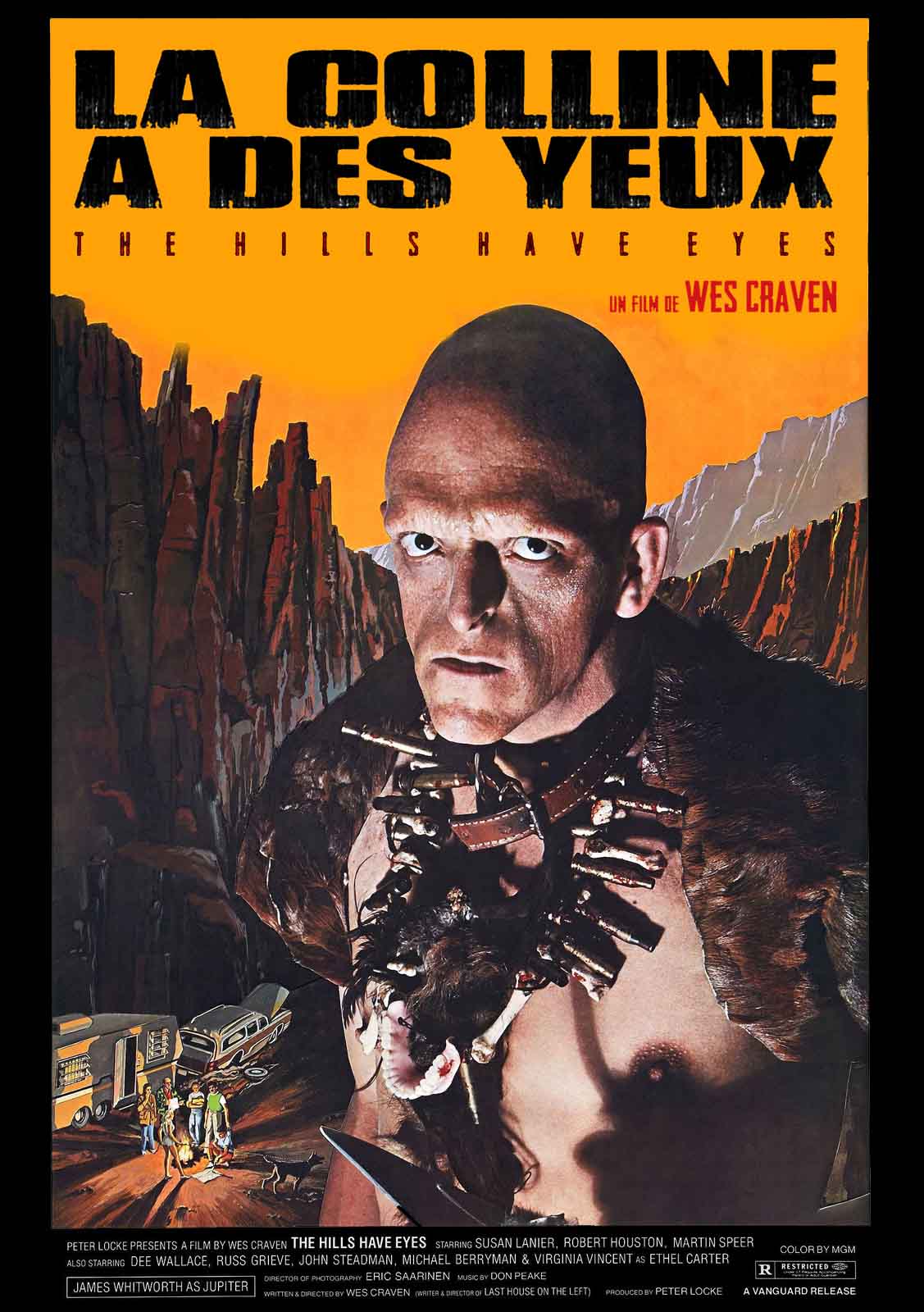

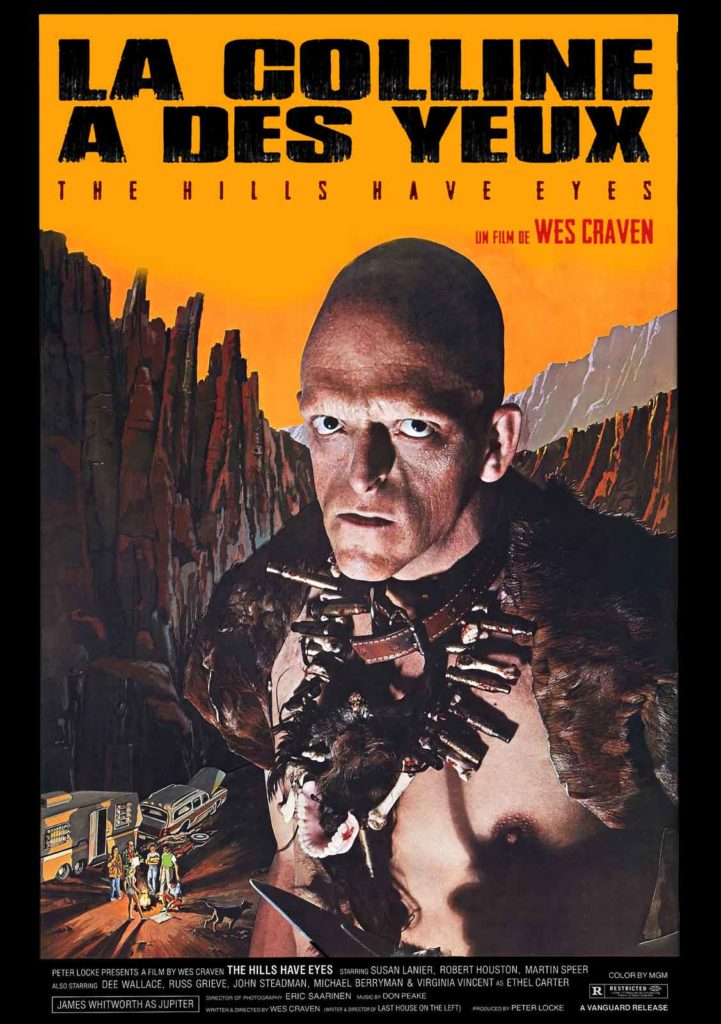

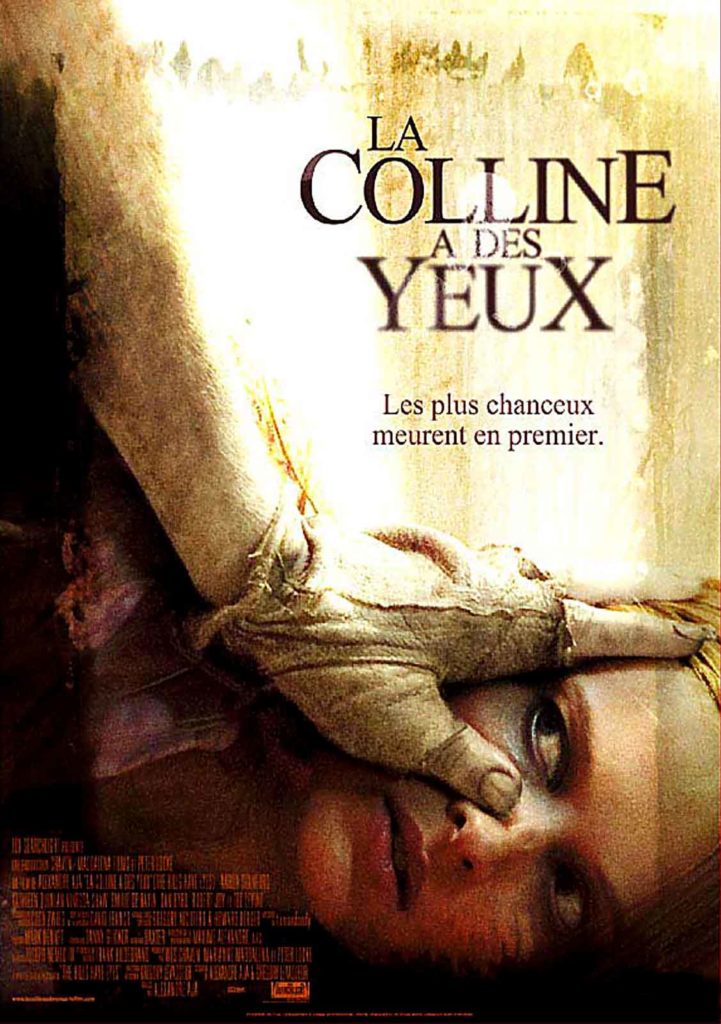

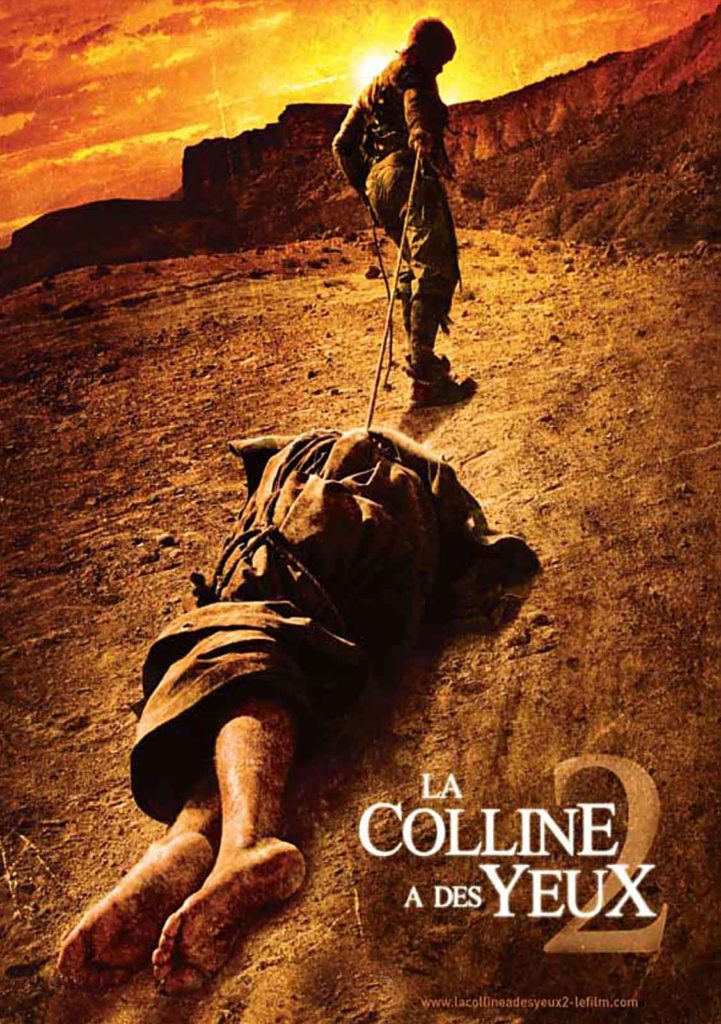

Alors qu’une ambiance digne de Guy Ritchie nimbe agréablement le film, nos protagonistes sont obligés de battre retraite jusque dans une ferme voisine. Or les lieux sont habités par un homme monstrueux et dégénéré, ancien fermier défiguré par un accident de moissonneuse batteuse, qui collectionne les morceaux de cadavre et trucide à coup de fourche tout ce qui passe à sa portée. Le basculement vers l’horreur ne survient donc que tardivement, mais dès lors le réalisateur ne se retient plus, ne lésinant ni sur les scènes de suspense oppressantes, ni sur les effets gore excessifs. Le visage du tueur lui-même, variante difforme des freaks de Massacre à la tronçonneuse et La Colline a des yeux, ressemble fortement à un masque en mousse de latex, d’autant que la caméra l’expose en pleine lumière et en gros plan sans chercher le moindre coin de pénombre. Mais ses exactions sont si abominables (mutilations en tout genre, étripages et éventrements en prime) que sa présence distille un irrépressible sentiment de menace. Le passage brutal du thriller vers l’horreur évoque fatalement Une Nuit en Enfer, qui osait lui aussi un mariage des genres surprenant tout en donnant la vedette à deux frères hors la loi. Mais les personnages de Robert Rodriguez, marionnettes caricaturales et excessives, ne nous touchaient guère, alors que ceux de Bienvenue au Cottage constituent l’essence même de l’intrigue et agissent comme de véritables pôles d’identification. Petit clin d’œil à l’attention des fantasticophiles : Doug Bradley (le Pinhead de la saga Hellraiser) apparaît brièvement dans le rôle d’un vieux villageois.

© Gilles Penso

Partagez cet article