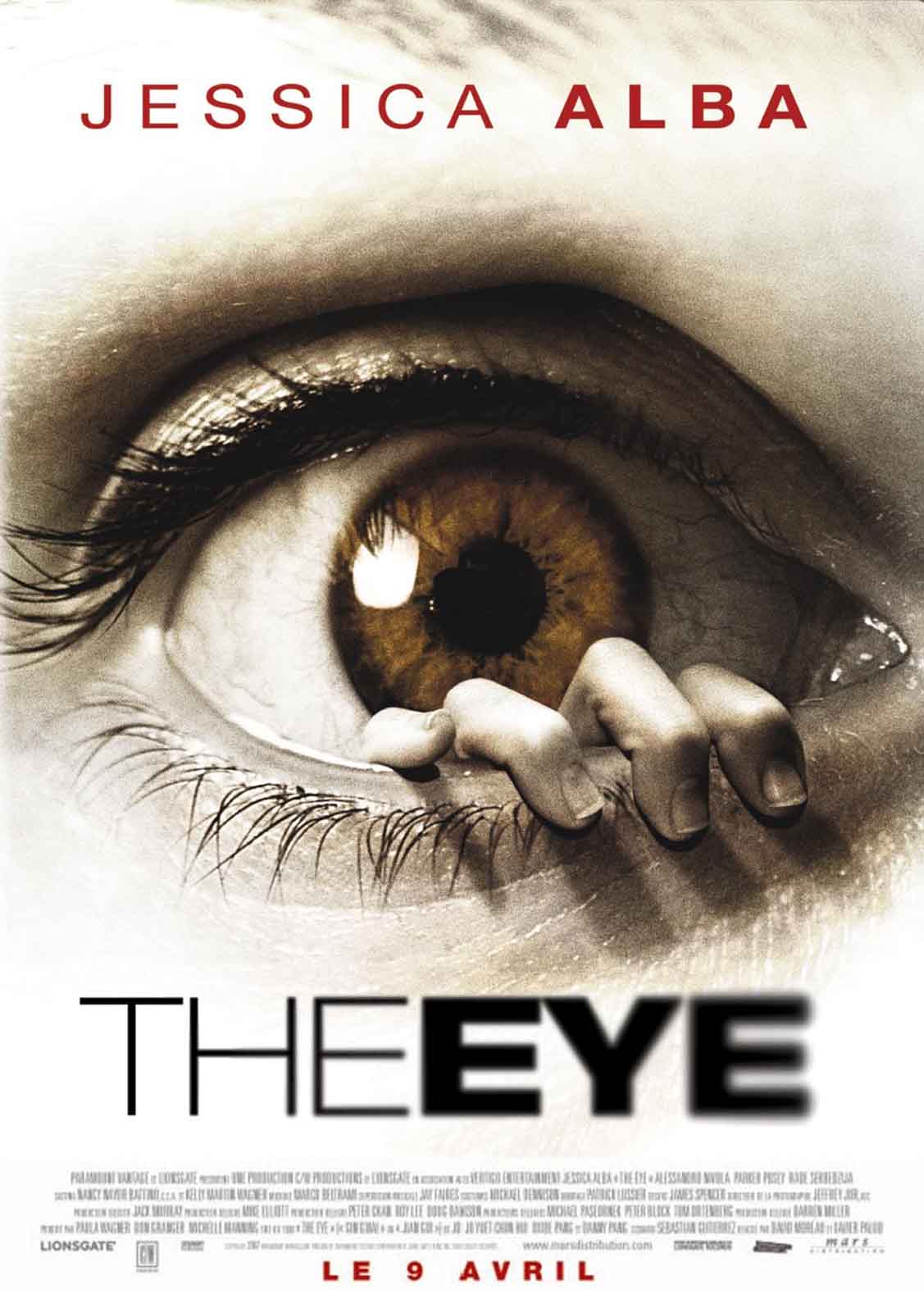

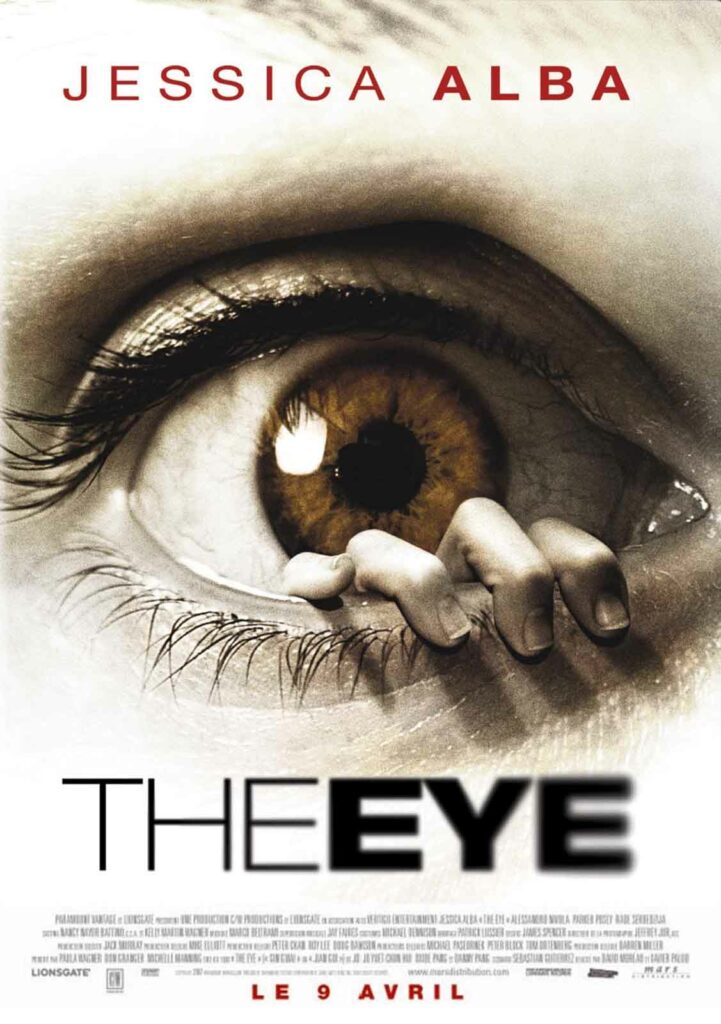

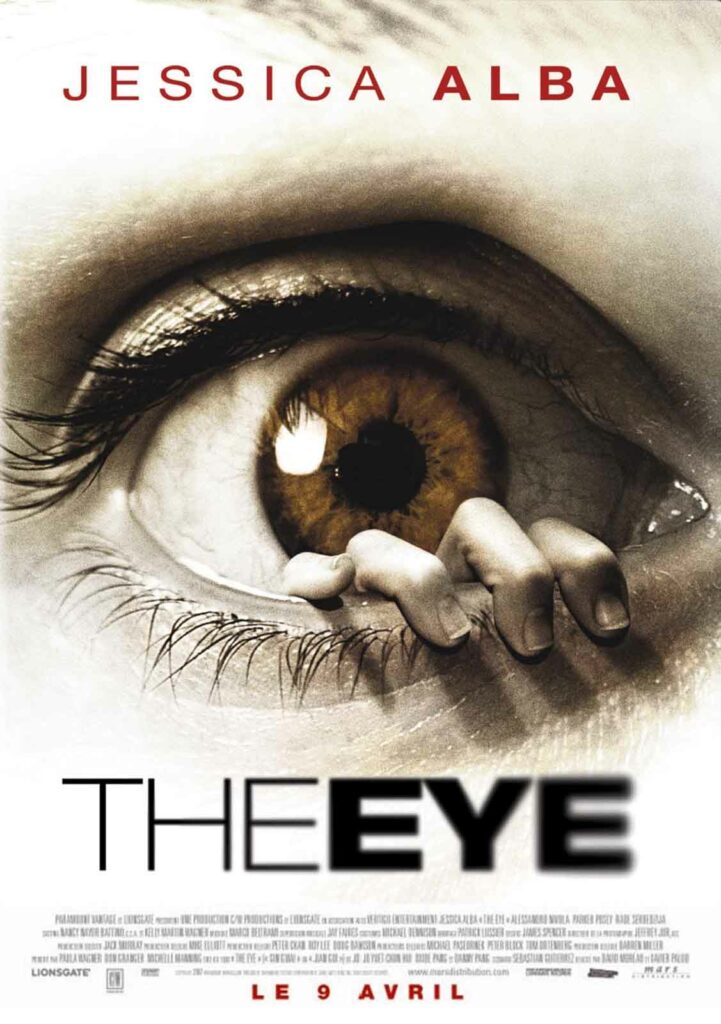

Forts du succès d'estime de leur premier film Ils, David Moreau et Xavier Palud traversent l'Atlantique pour réaliser un remake de The Eye des frères Pang

THE EYE

2007 – USA

Réalisé par David Moreau et Xavier Palud

Avec Jessica Alba, Alessandro Nivola, Parker Posey, Rachel Ticotin, Chloe Moretz, Tamlyn Tomita

THEMA FANTÔMES

L’original The Eye des frères Pang avait déjà les allures d’un remake piochant son inspiration tour à tour chez Blink, Ring, Ghost, L’Expérience interdite, Sixième sens et Destination finale. En concevoir une nouvelle version destinée au public américain, à peine cinq ans plus tard, témoigne de la parfaite absurdité du syndrome des remakes à la chaîne qu’Hollywood produit sans discernement dans l’espoir que se réalise tôt ou tard le miracle The Ring (où Gore Verbinski, une fois n’est pas coutume, surpassait Hideo Nakata sur son propre terrain). Hélas, point de miracle ici, et malgré le savoir-faire sans faille des duettistes Xavier Palud et David Moreau (révélés par leur excellent premier long-métrage Ils), malgré le charme sans limites d’une Jessica Alba en état de grâce, le nouveau The Eye ne transcende guère son modèle qui, pourtant, ne plaçait pas ses ambitions bien haut.

Débarrassée de la combinaison bleue qui lui seyait si bien dans Les Quatre Fantastiques, la belle Jessica incarne donc Sydney Wells, une talentueuse violoniste rendue aveugle lors d’un accident survenu pendant son enfance. Rongée par un sentiment de culpabilité, sa sœur aînée Helen (Parker Posey) n’a de cesse, depuis des années, de trouver une solution pour réparer cette tragédie. Aujourd’hui, le miracle semble possible grâce aux importantes avancées effectuées dans le domaine de la chirurgie des yeux. Sydney subit ainsi une double transplantation de la cornée et le monde d’obscurité dans lequel elle était plongée s’éclaircit peu à peu. Avec le soutien de sa sœur et l’aide précieuse du docteur Paul Faulkner (Alessandro Nivola), Sydney s’adapte à la vue qu’elle avait perdue vingt ans plus tôt. Mais bientôt, des choses inquiétantes entrent dans son champ de vision, des choses que personne d’autre qu’elle ne voit et qui semblent appartenir au monde de l’au-delà…

Rien de bien neuf

S’ils n’ont pas leur pareil pour clouer les spectateurs sur leur fauteuil et leur flanquer une belle pétoche en quelques scènes choc très efficaces, Palud et Moreau ne parviennent pas vraiment à imprimer une quelconque empreinte sur ce produit très formaté, empruntant leurs séquences les plus marquantes au film original (notamment le fantôme flottant dans l’ascenseur, les métamorphoses nocturnes de l’appartement de Sydney ou encore le chaos final). Et si la plupart des interactions entre l’héroïne et les défunts errants fonctionnent à plein régime (sa « collision » avec la passante renversée par une automobile, son séjour dans un restaurant incendié), on ne peut en dire autant des créatures des ténèbres qui emportent les trépassés jusque dans leur dernière demeure. Là où la suggestion et la discrétion auraient été de mise, le film ne peut s’empêcher de recourir à la baguette magique numérique en nous donnant à voir des entités humanoïdes noires, grimaçantes et translucides qui ressemblent trop à ce qu’elles sont vraiment : des effets spéciaux. Le manque de charisme du personnage masculin principal, incarné par Alessandro Nivola, ne renforce pas non plus la solidité d’une intrigue finalement trop convenue pour convaincre. Le talent des deux réalisateurs n’est pas à mettre en cause, encore aurait-il fallu qu’il s’épanouisse à travers un projet plus artistiquement ambitieux.

© Gilles Penso

Partagez cet article