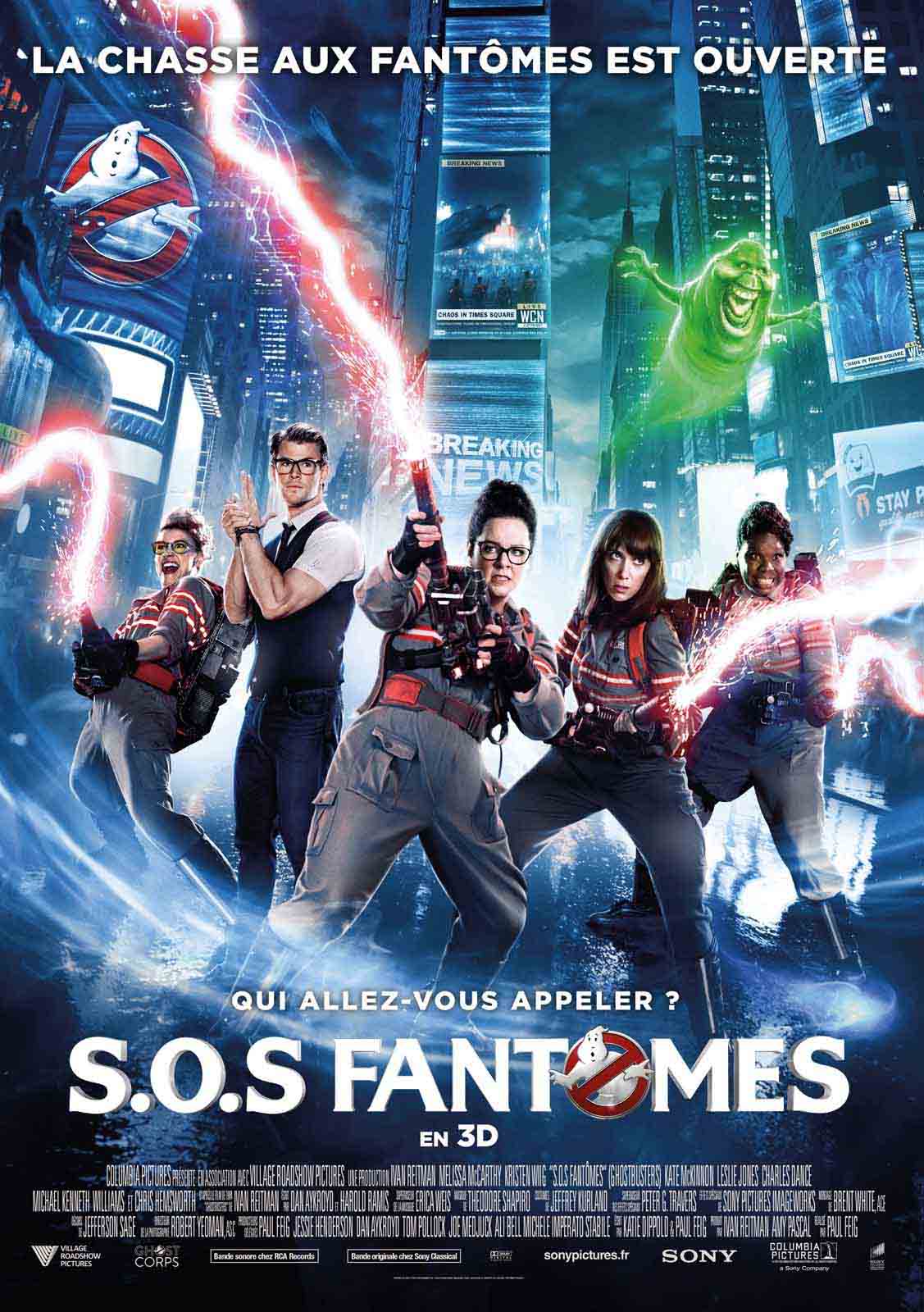

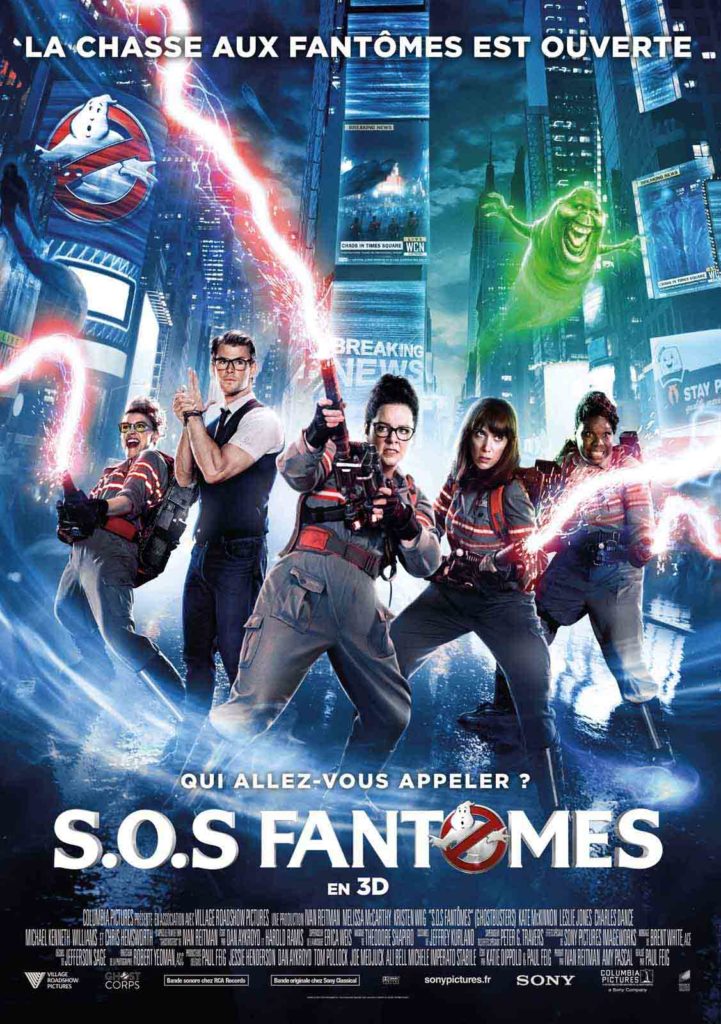

Un remake de la comédie fantastique culte d'Ivan Reitman qui inverse le sexe de ses personnages ? Pourquoi pas. Encore eut-il fallu que le film soit drôle…

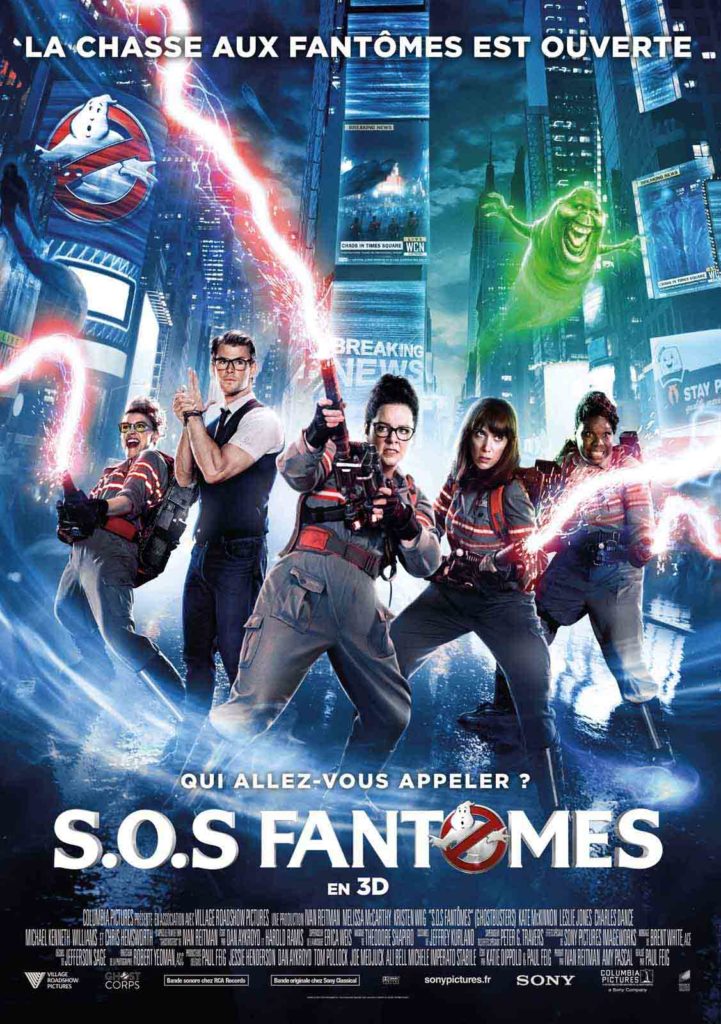

GHOSTBUSTERS

2016 – USA

Réalisé par Paul Feig

Avec Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Chris Hemsworth, Leslie Jones, Neil Casey, Cecily Strong, Andy Garcia

THEMA FANTÔMES I SAGA S.O.S. FANTÔMES

Même si son image a été quelque peu écornée par la séquelle paresseuse dont Ivan Reitman l’a affublé de mauvaise grâce en 1989, le S.O.S. Fantômes original n’a rien perdu de son aura. Fruit d’une alchimie quasi-miraculeuse, c’est une de ces œuvres cultes dont la connivence avec le public ne fait que se cimenter au fil des ans, comme si les premiers émois ressentis à l’époque s’étaient renforcés d’une solide couche de nostalgie jusqu’à la rendre intouchable. L’idée d’un remake tardif allait forcément faire grincer les dents des aficionados, surtout face à la féminisation systématique du casting principal. On ne peut s’empêcher de soulever un sourcil perplexe devant ce choix étrange qui prend des allures de « discrimination positive » assujettie à une tendance excessive au politiquement correct (celle qui incite à mettre un « e » à la fin du mot « auteur » lorsqu’une femme porte la plume). Honnêtement, passée la surprise, ce changement de sexe ne choque pas et prend même les atours d’un rafraîchissement inattendu. Les prémisses du film sont d’ailleurs emplis de promesse. Kristen Wiig est très drôle en conférencière assumant très mal son passé de « chasseuse » des phénomènes paranormaux, et ses retrouvailles amères avec son ancienne amie campée par Melissa McCarthy ne manque pas de sel.

Mais le rire tourne court lorsque le film abandonne au bout d’un quart d’heure toute ambition pour cumuler les passages obligatoires et cligner bêtement de l’œil vers le premier S.O.S. Fantômes, accumulant les références jusqu’à l’indigestion et convoquant la majorité du casting original pour une série d’apparitions éclair navrantes. Anonyme, la réalisation de Paul Feig assure le service minimum sans la moindre conviction. Certes, la mise en scène d’Ivan Reitman ne brillait pas non plus par son style, mais la personnalité forte de Bill Muray, Dan Aykroyd et Harold Ramis (et quelque part le fantôme farceur de John Belushi) habitaient chacune des séquences du premier S.O.S. Fantômes, le muant en film quasi-experimental mixant l’humour absurde et référentiel du Saturday Night Live aux canons d’une superproduction hollywoodienne à grand spectacle.

Une décalque machinale et scolaire

Mais la spontanéité et le grain de folie n’ont plus cours ici. A force d’essayer de retrouver mécaniquement les recettes qui firent le succès de son modèle, le S.O.S. Fantômes de 2016 ne cache même plus sa nature intrinsèque : le cahier des charges d’un studio dont chaque case est soigneusement cochée. Adieu fraicheur et sincérité, place à la décalque machinale et scolaire. Même les effets spéciaux trahissent ce cruel manque d’âme. En 1984, Steve Johnson, Randy Cook et l’équipe de Boss Films rivalisaient d’ingéniosité pour donner corps aux folies du scénario d’Aykroyd et Ramis. Derrière les grimaces en caoutchouc de Slimer, les cavalcades en stop-motion des Chiens de la Terreur et les déambulations titanesques du Bibendum Chamallow, l’inventivité et l’expressivité de ces artistes au tempérament fort transparaissaient sans cesse. Dans le remake, aucun style n’émerge des spectres propres et froids débités par des centaines d’infographistes enchaînés à leurs ordinateurs. Bref, encore un remake qui brille par son inutilité et sa vacuité abyssale.

© Gilles Penso

Partagez cet article