Ce remake sans saveur n'a qu'une seule véritable vertu : revaloriser l'originalité et l'efficacité de son modèle

THE OMEN

2006 – USA

Réalisé par John Moore

Avec Liev Schreiber, Julia Stiles, David Thewlis, Mia Farrow, Seamus Davey-Fitzpatrick, Pete Postletwaite, Michael Gambon

THEMA DIABLE ET DEMONS I SAGA LA MALEDICTION

En multipliant à ce point le nombre de remakes de films d’horreur des années 70-80, les grands studios hollywoodiens ne se contentent pas d’exploiter jusqu’à la trogne des franchises qui ont fait leurs preuves par le passé. Ils témoignent également d’un inquiétant vide créatif, comme si les nouvelles idées n’avaient plus cours. Ainsi, pour honorable et efficace qu’elle soit, cette nouvelle version du classique de Richard Donner affirme tout au long de ses 100 minutes de métrage sa parfaite inutilité, tant elle s’efforce de reproduire fidèlement son modèle, la trame globale et chaque séquence étant quasiment respectées à la lettre. D’ailleurs, comble d’un système qui finit par se mordre la queue, c’est David Seltzer, scénariste de la première Malédiction, qui fut commissionné pour écrire le script du remake. Quoiqu’ « écrire » fut un bien grand mot. Photocopier semblerait plus approprié.

Nous revoilà donc chez la famille Thorn, accueillant en son sein un petit garçon qui s’avère être l’antéchrist en personne, et qui multiplie autour de lui les morts violentes pour pouvoir progressivement étendre son pouvoir et établir son royaume sur Terre. Le récit initial n’est même pas actualisé, malgré de très maladroites allusions aux attentats du 11 septembre ou au Tsunami asiatique, prétendus préludes d’une ère apocalyptique. Seuls les effets d’épouvante sont modernisés (montage cut, trucages numériques, déflagrations sonores), mais la force du film original demeure inégalée. D’autant que la mise en scène très anonyme de John Moore s’abstient de tout parti pris, hésitant entre plusieurs styles pour finalement n’en adopter aucun.

Mia Farrow retrouve l'antéchrist !

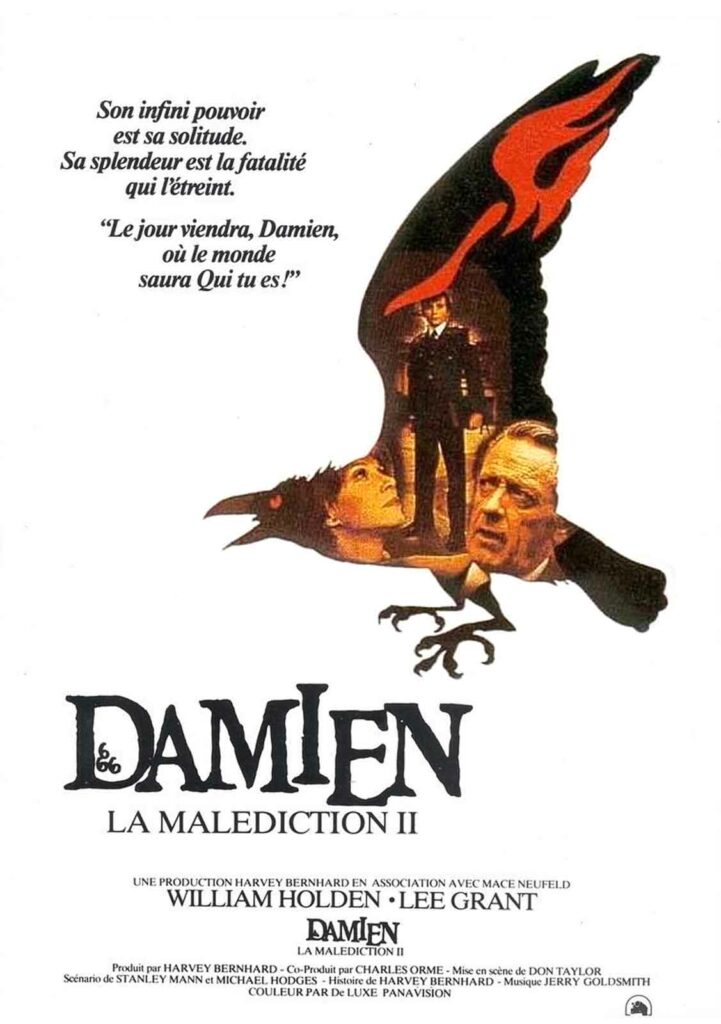

Liev Schreiber et David Thewlis s’en tirent pourtant plutôt bien dans la peau respective du diplomate Thorn et du photographe Jennings. Mais comment oublier les performances proprement habitées de Gregory Peck et David Warner ? Quant à Julia Stiles et Seamus Davey-Fitzpatrick, ce ne sont rien moins que deux colossales erreurs de casting. La première, en jeune mère inquiète, ne véhicule pas l’ombre d’une émotion. Le second, incarnant Damien, saborde toutes les séquences qui le mettent en scène, ses bouderies et ses froncements de sourcils prêtant plus au rire qu’à l’effroi. L’une des seules vraies trouvailles du film est finalement la présence de Mia Farrow, délicieusement détestable dans le rôle de la satanique nourrice. Après tout, n’était-elle pas déjà la mère de l’antéchrist dans Rosemary’s Baby ? Reconnaissons tout de même au film un certain esthétisme à mettre au compte du chef opérateur Jonathan Sela et du chef décorateur Patrick Lumb, notamment au sein d’une poignée de décors étranges comme l’antre du père Brennan ou l’antique cimetière étrusque. Avouons également que Marco Beltrami signe ici une partition particulièrement inspirée, s’inscrivant sans fausse note dans la continuité des flamboyants travaux de Jerry Goldsmith. Mais ce remake de La Malédiction manque cruellement de sincérité et de personnalité pour convaincre. Produit marketing savamment huilé, il sortit d’ailleurs sur les écrans le 06/06/2006… Ça ne s’invente pas !

© Gilles Penso

Partagez cet article