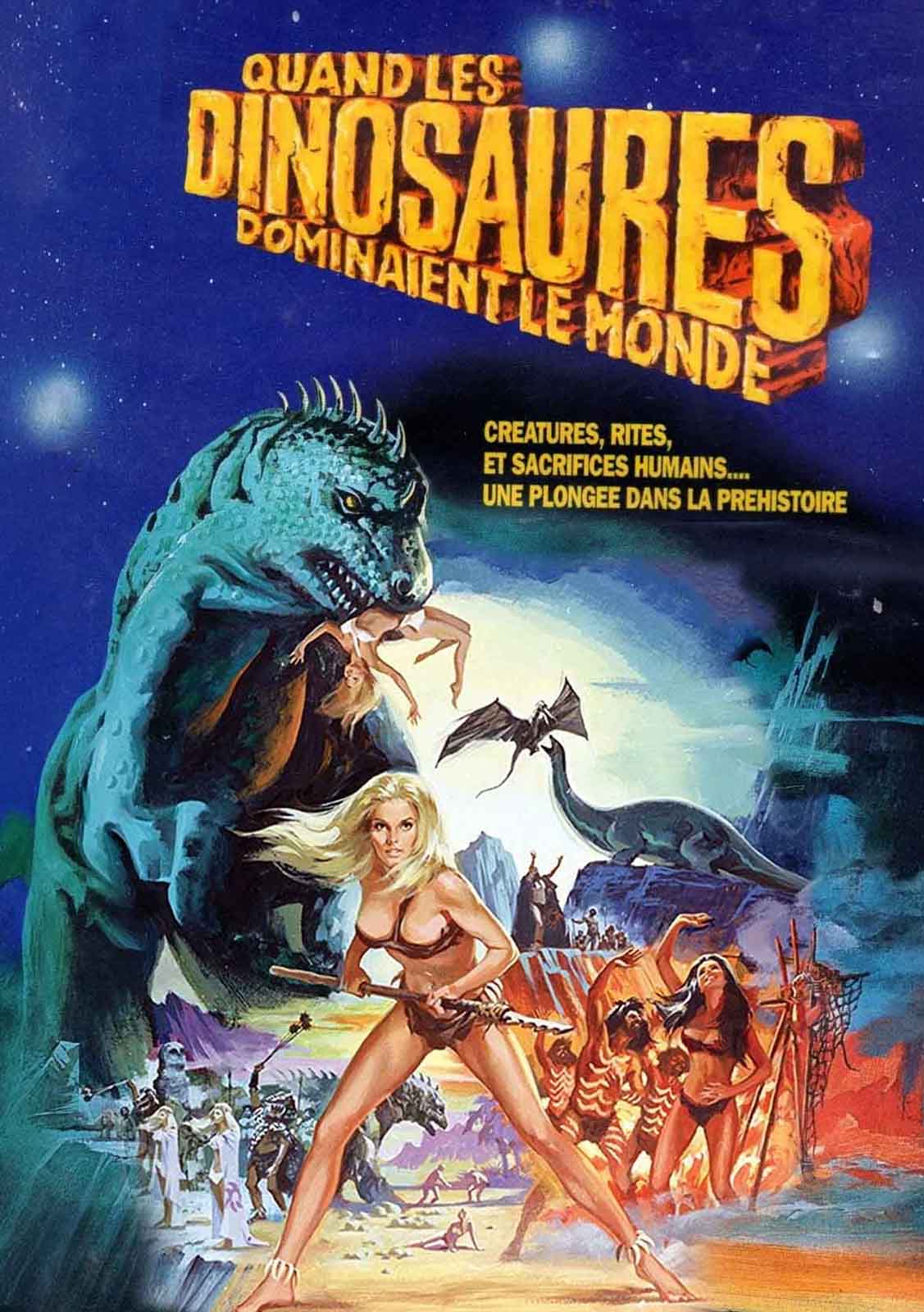

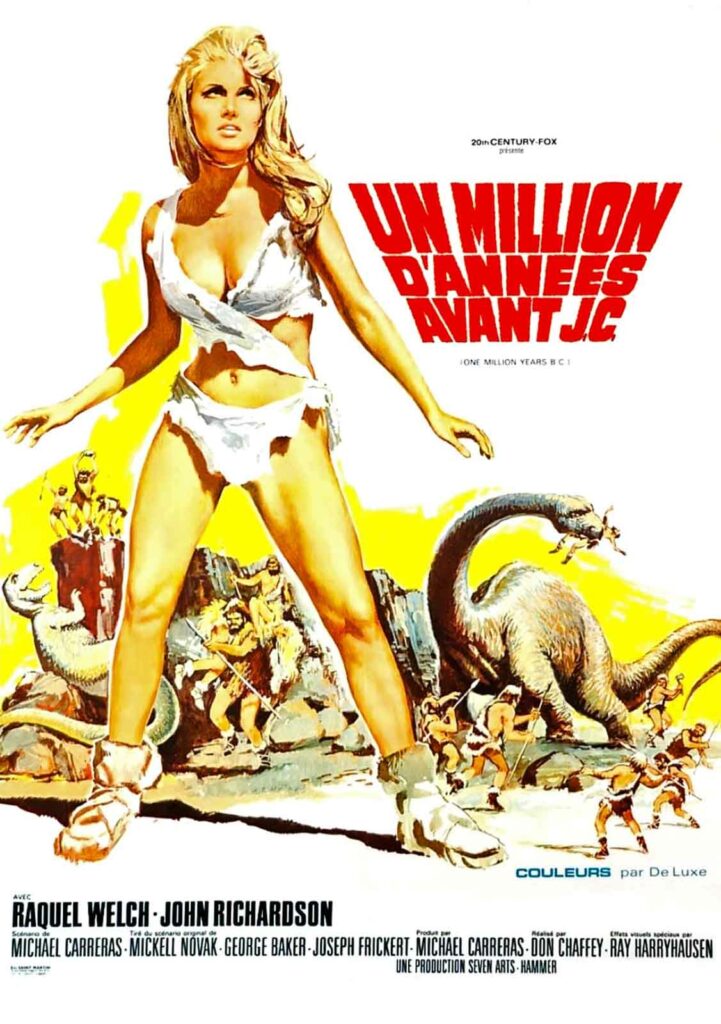

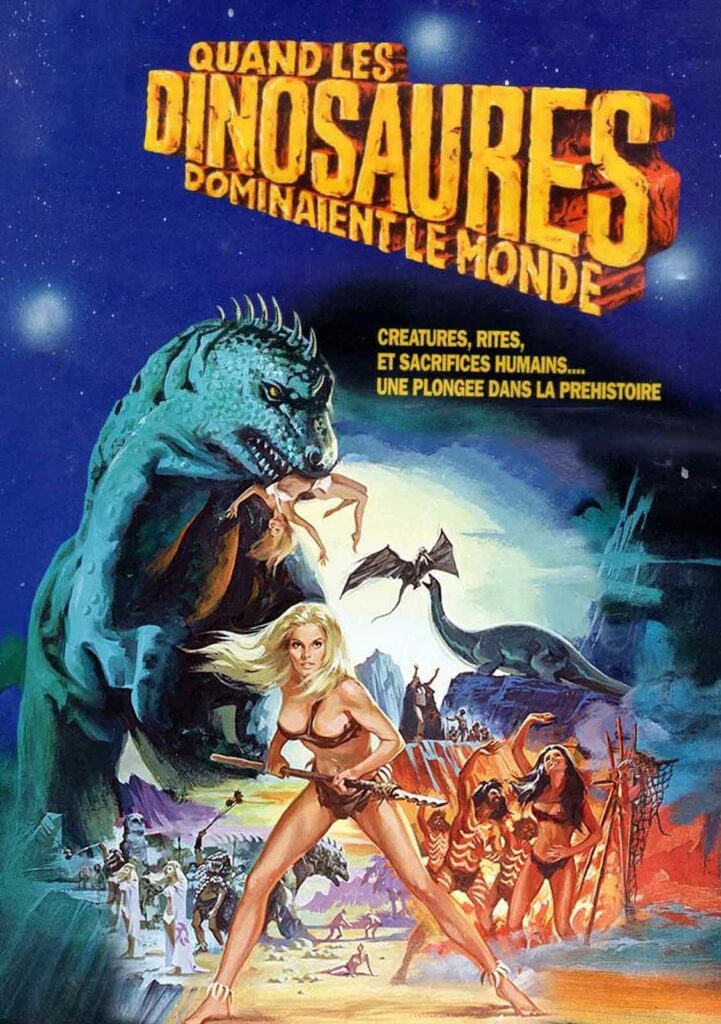

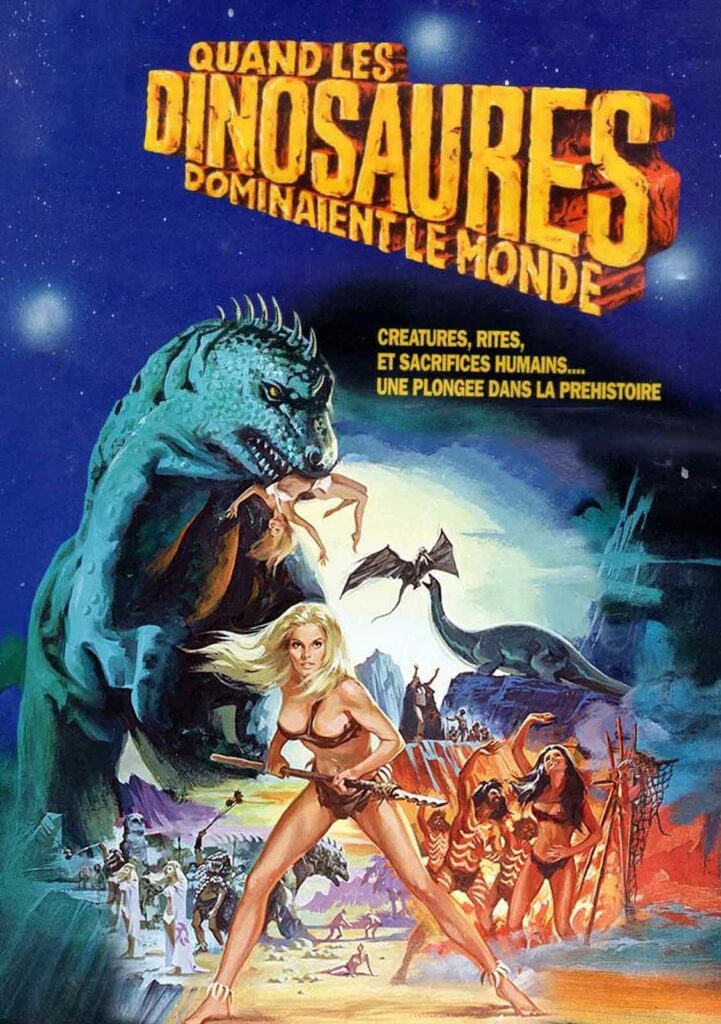

Suite au succès de Un Million d'Années avant JC, le studio Hammer initie un autre film reposant sur les mêmes ingrédients : des dinosaures en stop-motion et des jolies filles des cavernes

WHEN DINOSAURS RULED THE EARTH

1970 – GB

Réalisé par Val Guest

Avec Victoria Vetri, Robin Hawdon, Patrick Allen, Drewe Henley, Sean Caffrey, Magda Konopka, Imogen Hassal, Patrick Holt

THEMA DINOSAURES I EXOTISME FANTASTIQUE

Attiré par les tournages exotiques, le réalisateur Val Guest accepta d’écrire et de diriger Quand les Dinosaures Dominaient le Monde pour la Hammer lorsque la productrice Aida Young lui promit les îles Canaries. A partir d’un synopsis rédigé par l’écrivain J.G. Ballard (Empire du Soleil), Guest a élaboré un scénario reprenant volontairement tout ce qui avait fait le succès d’Un Million d’Années Avant JC. Nous sommes à l’âge de pierre. Désignée pour être sacrifiée au soleil, Sanna, jeune femme blonde de la tribu des rochers, prend la fuite à la faveur d’un cataclysme naturel, puis est secourue par Tara, de la tribu du sable. Les guerriers des rochers partent à sa recherche et voient leur chemin semé de monstres préhistoriques. Comme l’était officieusement Jack, le tueur de Géants pour Le 7ème Voyage de Sinbad, ce film est donc quasiment un remake de One Million Years BC. Le point commun de ces deux « imitations » est l’animateur Jim Danforth qui, dans les deux cas, suit les traces de Ray Harryhausen. « Ray avait un style tellement dynamique et tellement personnel que je me suis efforcé de m’en écarter », explique-t-il. « J’ai tenté d’être moins stylisé que lui, moins théâtral. » (1)

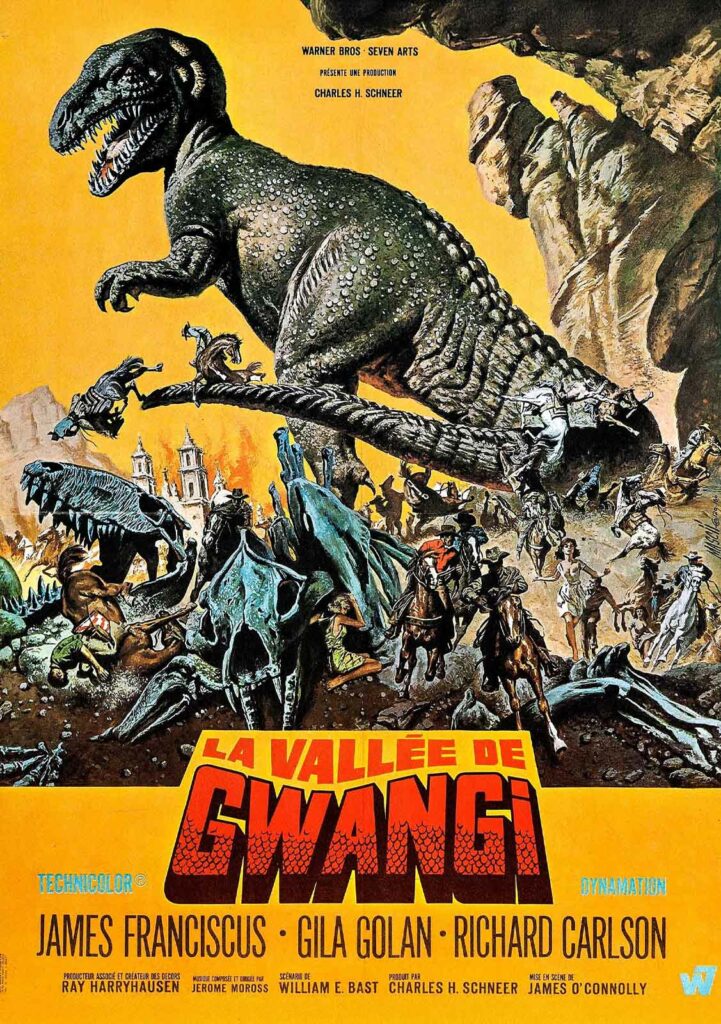

Stimulé par la liberté de manœuvre que lui laissa la production, Danforth est allé jusqu’à surpasser son mentor en quelques moments particulièrement inspirés. Les gros plans de ses dinosaures, leur animation et leurs interactions avec les acteurs laissent bouche bée. Danforth recycle en fait des éléments empruntés à Harryhausen : les ptérodactyles et le tricératops de Un Million d’Années Avant JC, l’éclosion de l’œuf dans Le 7ème Voyage de Sinbad, le crabe géant de L’Île Mystérieuse, l’immolation pathétique de La Vallée de Gwangi… La mère dinosaure et son bébé sont quant à eux des créatures imaginaires qui rivalisent de finition et de richesses d’expressions : clignements d’yeux malicieux, mouvements respiratoires de la poitrine, frétillements de la langue… En revanche, les tyrannosaures habituellement de mise en pareil contexte n’ont pas droit de cité, pour une raison qui défie l’entendement. « La productrice Aida Young m’a déclaré qu’elle ne voulait pas de ce genre de dinosaures, parce qu’ils ressemblaient à des homosexuels sur des talons aiguilles ! » avoue Danforth qui n’en revient toujours pas… (2)

« Aquita ! Youkita ! »

Fatalement, les acteurs sont ici effacés par les monstres qui leur volent la vedette, d’autant que le film de Guest, contrairement à son modèle, ne bénéficie pas de vedettes comme Raquel Welch. De surcroît, les scènes « humaines » n’offrent un intérêt que moyen, desservies par un rythme languissant et par des dialogues préhistoriques se limitant à quelques « Aquita » et autres « Youkita ». Malgré tout, Victoria Vetri, découverte dans Playboy, sait faire étalage de ses charmes pour que les regards se dirigent aussi vers elle. Refroidis par les délais interminables de post-production et par l’accueil assez tiède du film au box-office, les dirigeants de la Hammer décidèrent de conserver les playmates mais de se débarrasser des dinosaures pour clore leur trilogie préhistorique avec Les Créatures d’un monde oublié.

(1) et (2) Propos recueillis par votre serviteur en avril 1998.

© Gilles Penso

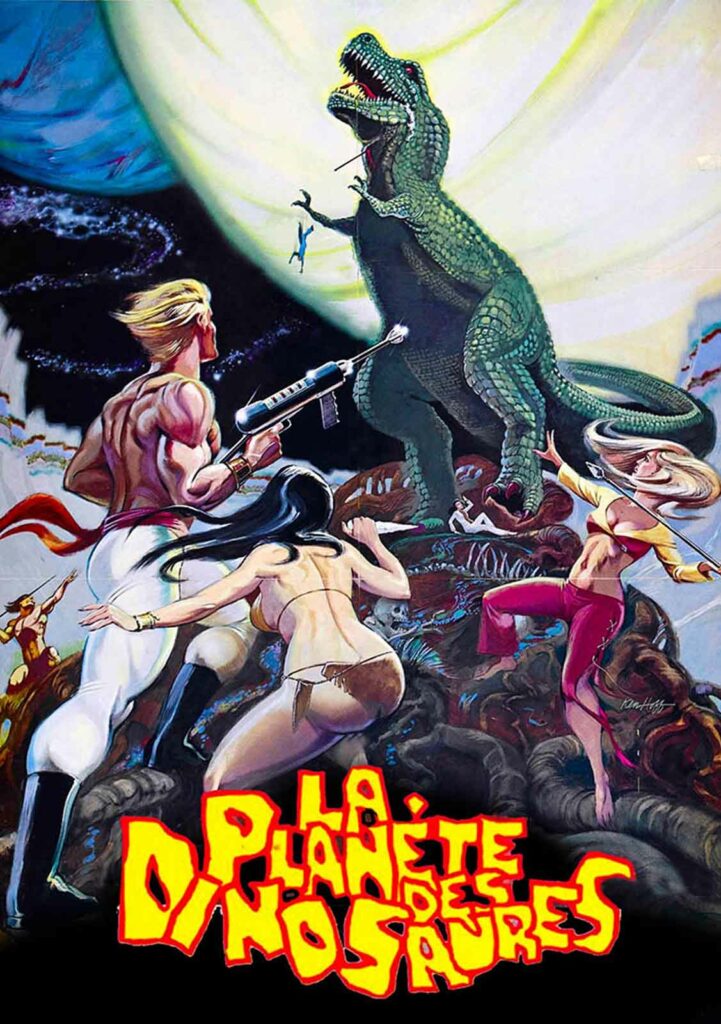

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article