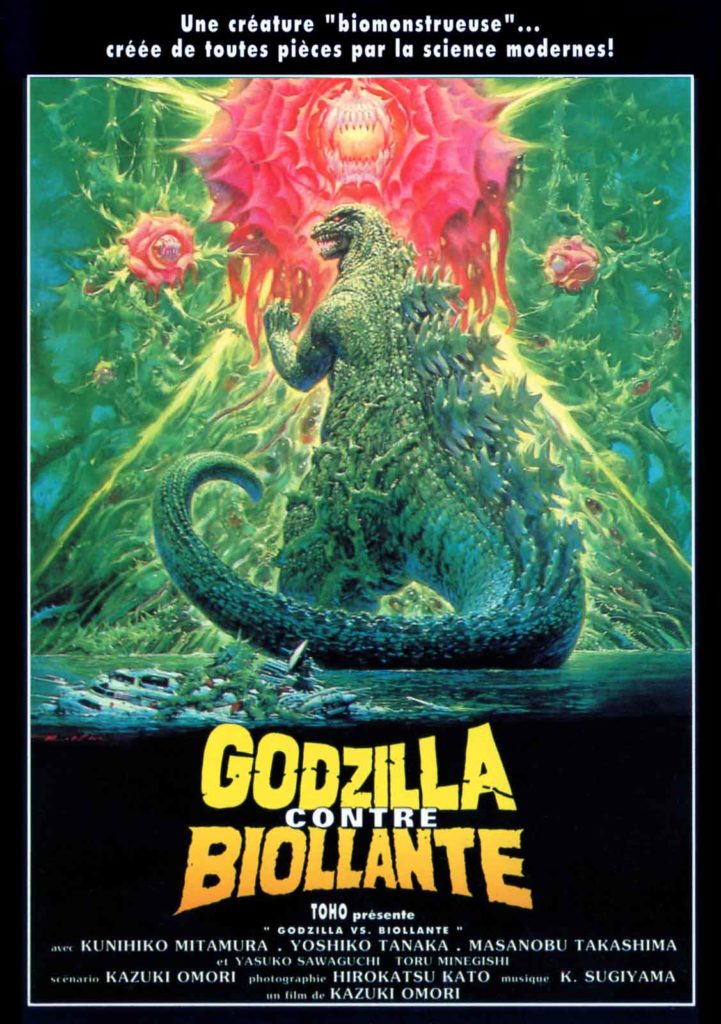

Quelques années après sa résurrection, Godzilla affronte un monstre végétal qui abrite l'âme d'une jeune défunte

GOJIRA TAï BEOLANTE

1989 – JAPON

Réalisé par Kazuri Omori

Avec Kuniko Mitamura, Yoshiko Tanaka, Masanobu Takashima, Megumi Odaka, Toru Minegishi, Koji Takahashi

THEMA DINOSAURES I VEGETAUX I SAGA GODZILLA

Godzilla contre Biollante commence exactement là où Le Retour de Godzilla s’arrêtait. Tandis que le corps du grand saurien radioactif gît au fond d’un volcan, de nombreuses équipes s’activent au milieu des ruines encore fumantes de Tokyo. La découverte de cellules encore actives de Godzilla suscite bien des convoitises dans le milieu des « bio-majors », en particulier celles qui envisagent de créer des armes bactériologiques. Ces cellules échouent dans les mains du docteur Shiragami, un savant japonais installé dans un pays arabe imaginaire baptisé Saradia. Un attentat détruit bientôt son laboratoire et tue sa fille Erika. Effondré, Shiragami décide de mener jusqu’au bout ses étranges recherches. En mixant les cellules de Godzilla, celles d’une rose et celles de sa défunte fille, il crée un hybride monstrueux qu’il nomme Biollante, d’après l’âme spirituelle de la mythologie nordique. En mutation permanente, la créature atteint des proportions gigantesques et prend les allures d’un arbre anthropomorphe affublé d’une tête en forme de rose et de tentacules se terminant par des gueules reptiliennes. Mise en scène dans de très beaux cadrages surréalistes, Biollante pousse des cris de baleine du plus curieux effet. Entre-temps, des terroristes bombardent le volcan où repose Godzilla, et ce dernier ne tarde pas à faire sa réapparition. S’ensuit une extraordinaire séquence de bataille navale dans laquelle Godzilla est bombardé par des navires de guerre et des hélicoptères en pleine mer.

La qualité des maquettes, des effets pyrotechniques et du montage font de cet affrontement l’un des moments forts du film. Mais le morceau de bravoure est bien évidemment le combat annoncé dans le titre. Godzilla se lance donc dans une violente échauffourée avec Biollante. Au stade ultime de sa mutation, cette dernière prend les allures d’un monstre colossal, peut-être l’un des plus impressionnants de toute la série. Croisement contre-nature entre un dinosaure aux dents acérées et une plante carnivore bardée de tentacules mouvants, cette créature n’aurait pas dépareillé dans un récit de Lovecraft, et son combat avec Godzilla vaut son pesant de brutalité, le sang verdâtre y giclant sans retenue.

Quelques salves anti-américaines

Godzilla contre Biollante s’inscrit donc dans la continuité du renouveau du mythe amorcé en 1984, ajoutant au palmarès du dinosaure radioactif un nouvel adversaire mémorable. L’inventivité des séquences d’action nous fait facilement oublier l’incongruité du scénario et la banalité des séquences entre humains. Dommage tout de même que les éléments d’espionnage industriel soient terriblement sous-exploités, le scénario se contentant d’aligner des clichés grotesques (fusillades cartoonesques, cascades automobiles de kermesse, méchant aux grosses lunettes noires) au lieu de traiter ouvertement la thématique de la course à l’armement. On sent poindre aux détours du récit quelques salves anti-américaines qui prendront toute leur ampleur au cours de l’épisode suivant, le délirant Godzilla contre King Ghidorah.

© Gilles Penso

Partagez cet article