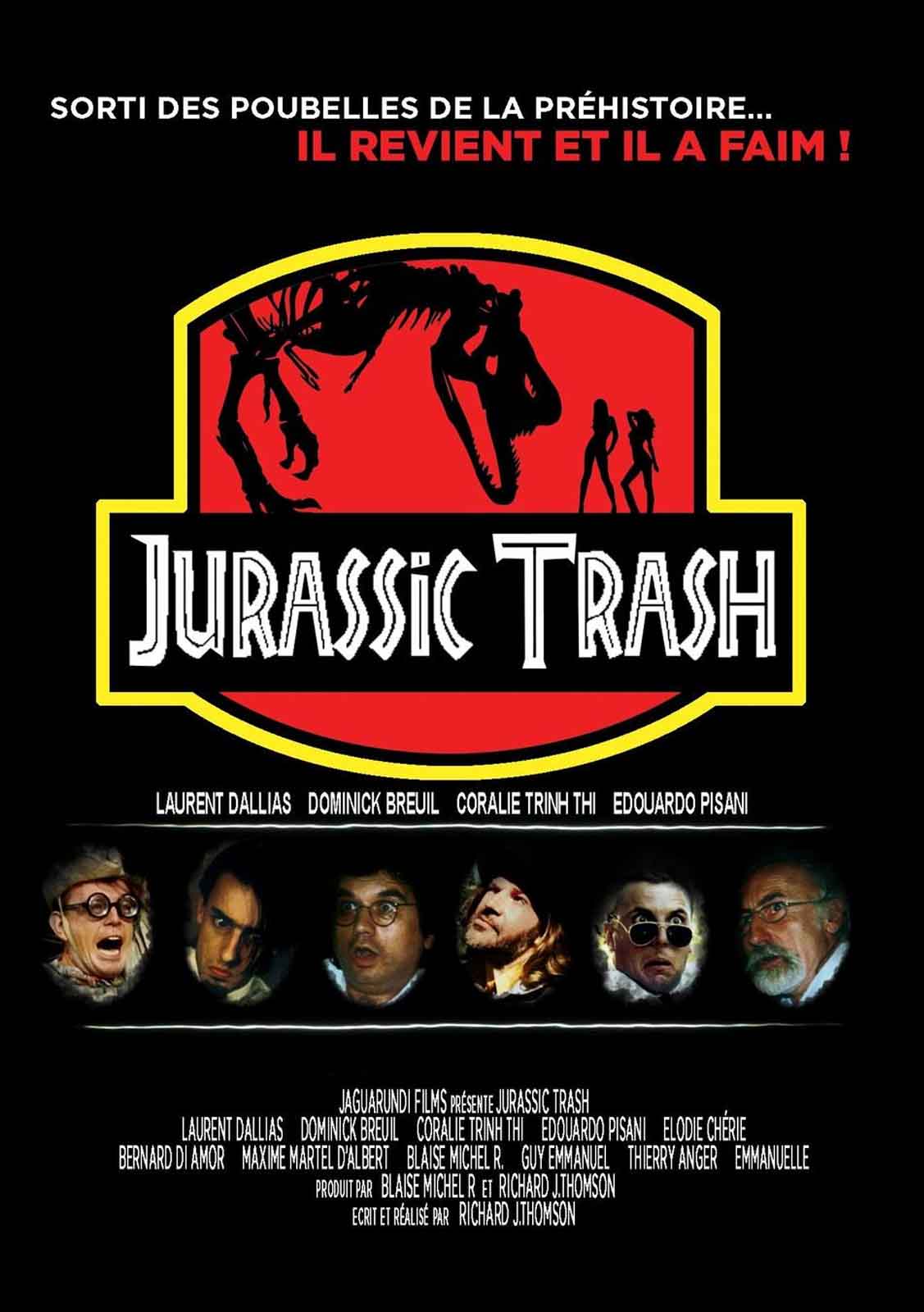

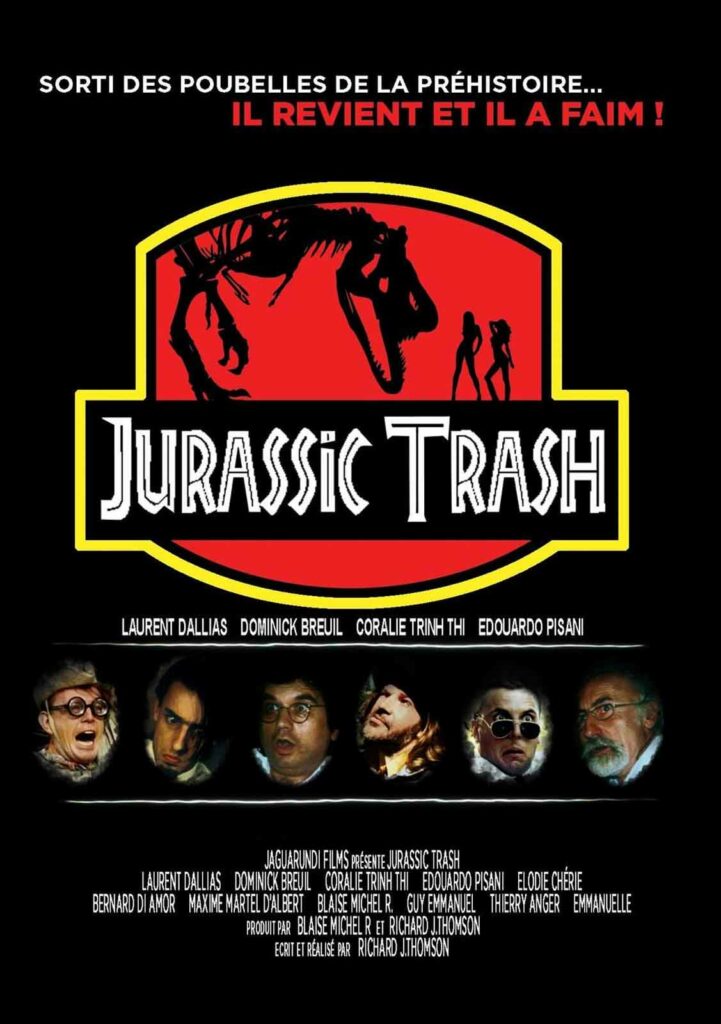

Une parodie potache de Jurassic Park tournée dans le sud de la France avec un budget ridicule

JURASSIC TRASH

1998 – FRANCE

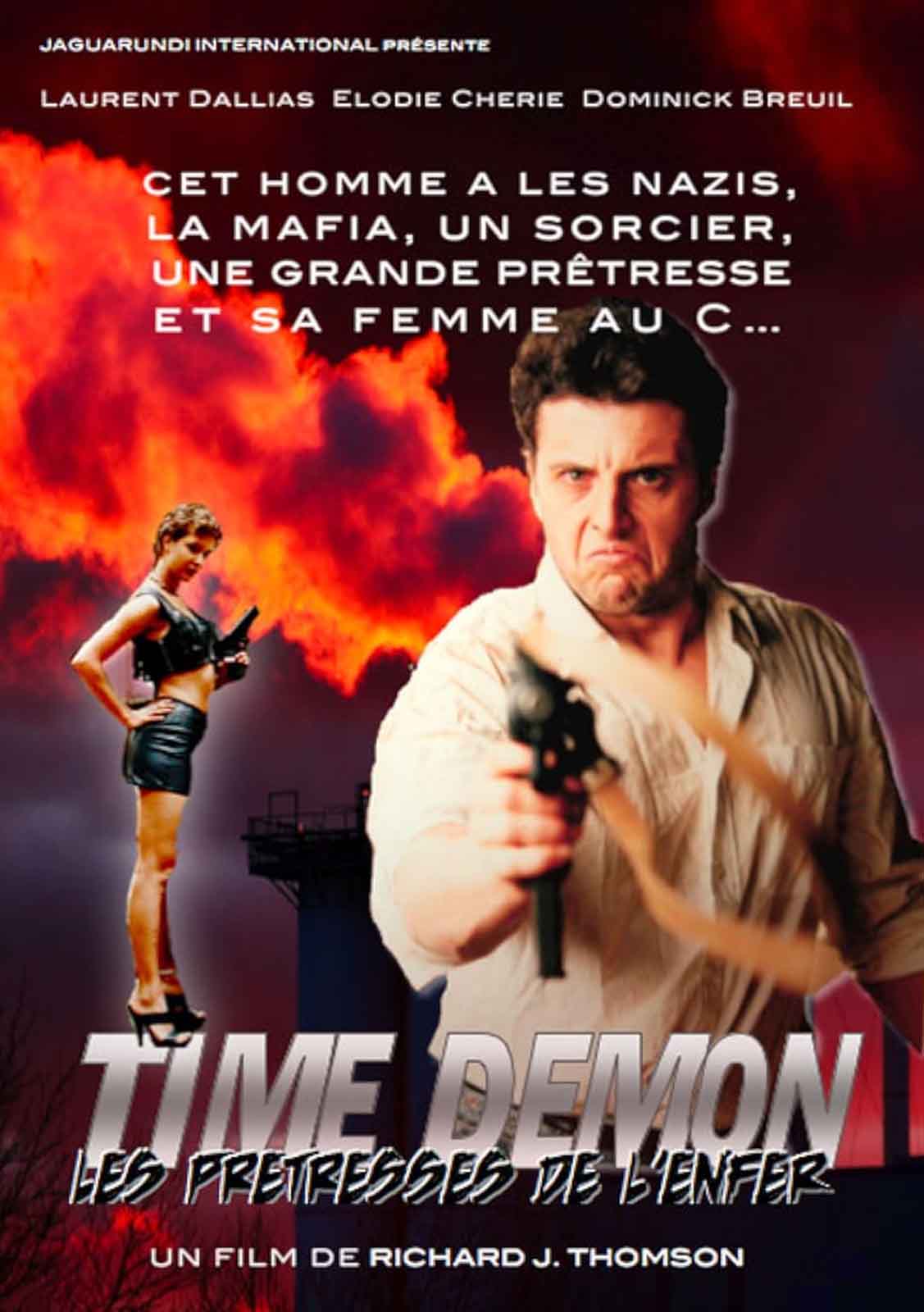

Réalisé par Richard J. Thompson

Avec Laurent Dallias, Coralie, Edouardo Pisani, Elodie Chérie, Dominick Breuil, Emmanuelle, Daniel Broquet, Thierry Anger

THEMA DINOSAURES

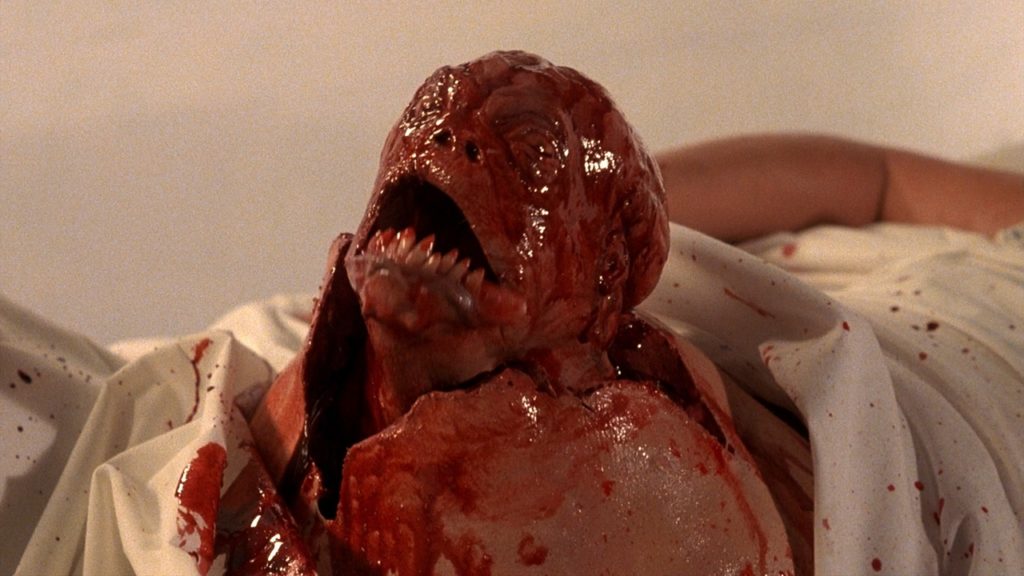

Avec une passion indéfectible et une opiniâtreté sans borne, Richard J. Thomson réalise en marge du système des films fantastiques aux budgets quasi-inexistants. Ainsi, après deux Time Demon à l’absurdité parfaitement assumée, le voilà qui se lance dans une parodie potache de Jurassic Park tournée dans le sud de la France avec un budget de 30 000 francs (moins de 6000 euros). Les comédiens ? Une bande de copains, deux actrices spécialisées dans le X (Coralie Trinh Thi et Elodie Chérie) et un apprenti-chanteur à la popularité très éphémère (Eduardo Pisani, dont la ritournelle « je t’aime le lundi » fit le tour des ondes à l’époque). Les effets spéciaux ? Deux gueules de dinosaures en latex animées comme des marionnettes à main et bricolées par le sculpteur/peintre/photographe/vidéaste Antoine Cervero. Le scénario ? Un vaudeville horrifico-érotico-comico-science-fictionnel qui prend racine en plein Paléolithique. Alors qu’un homme préhistorique course une cro-mignonne dans les bois, un objet futuriste étrange le stoppe dans son élan. Une ellipse vertigineuse nous transporte 37 000 ans plus tard, en Iran, où le paléontologue Jules Rassic (!) découvre un œuf de dinosaure en parfait état. Très motivé par cette découverte, le vénérable scientifique décide de commercialiser de tels œufs et de les faire livrer aux quatre coins de la France. Mais en comprenant qu’ils peuvent éclore et donner naissance à des sauriens particulièrement voraces, il tente de récupérer les dangereux colis.

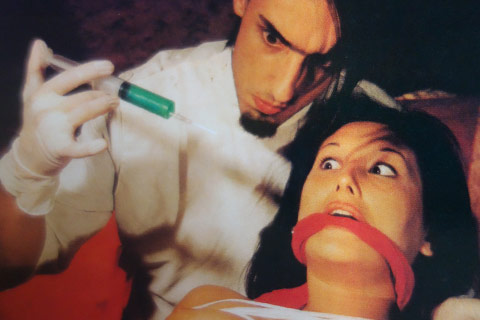

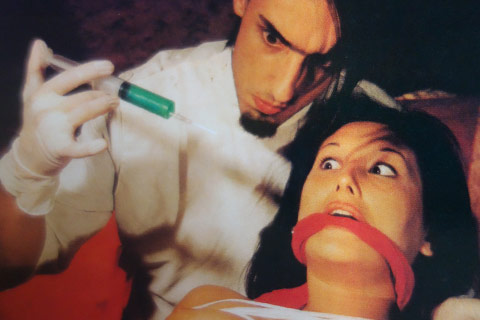

L’action se transporte alors en rase campagne, au bord d’un lac, où l’un de ces monstres rôde, prêt à refermer ses mâchoires sur tout ce qui passe à sa portée – de préférence des jolies touristes adeptes du bronzage topless. Pour compliquer les choses, un jeune savant du coin cherche à donner naissance à une race hybride mi-humaine mi-dinosaurienne, dans un but dont la finalité nous échappe quelque peu. Tout est donc en place pour 90 minutes de délire non-stop. Un nombre assez impressionnant de protagonistes grotesquement caricaturaux se croise dans ce film improbable, du scientifique halluciné au cul-terreux à la gâchette facile en passant par le clown hystérique, l’impresario mafieux, le chef scout intégriste, le garde champêtre traumatisé, le sous-préfet rigide, le paléontologue aux allures de professeur Tournesol ou ses deux assistantes sexy qui troquent rapidement la blouse contre un bikini.

« Les dinosaures sont de très méchante humeur… »

Les dialogues sont à la hauteur du spectacle, notamment ceux de Coralie Trinh Thi qui lâche avec détachement des répliques telles que « si vous voulez mon avis, ce type avait la tête de quelqu’un qui vient de voir un dinosaure » ou encore « je vous l’avais dit professeur, les dinosaures sont de très méchante humeur ». Evidemment, le jeu des acteurs laisse souvent à désirer, l’étroitesse du budget saute aux yeux et l’humour rase volontiers les pâquerettes. Mais bizarrement le charme opère. Jurassic Trash (dont le premier titre, lors de son exploitation en VHS, était Terror of Prehistoric Bloody Creatures From Space) s’apprécie avec une espèce de joie coupable, laissant entrevoir ce que Richard J. Thomson pourrait faire si quelqu’un osait un jour le doter de moyens décents.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article