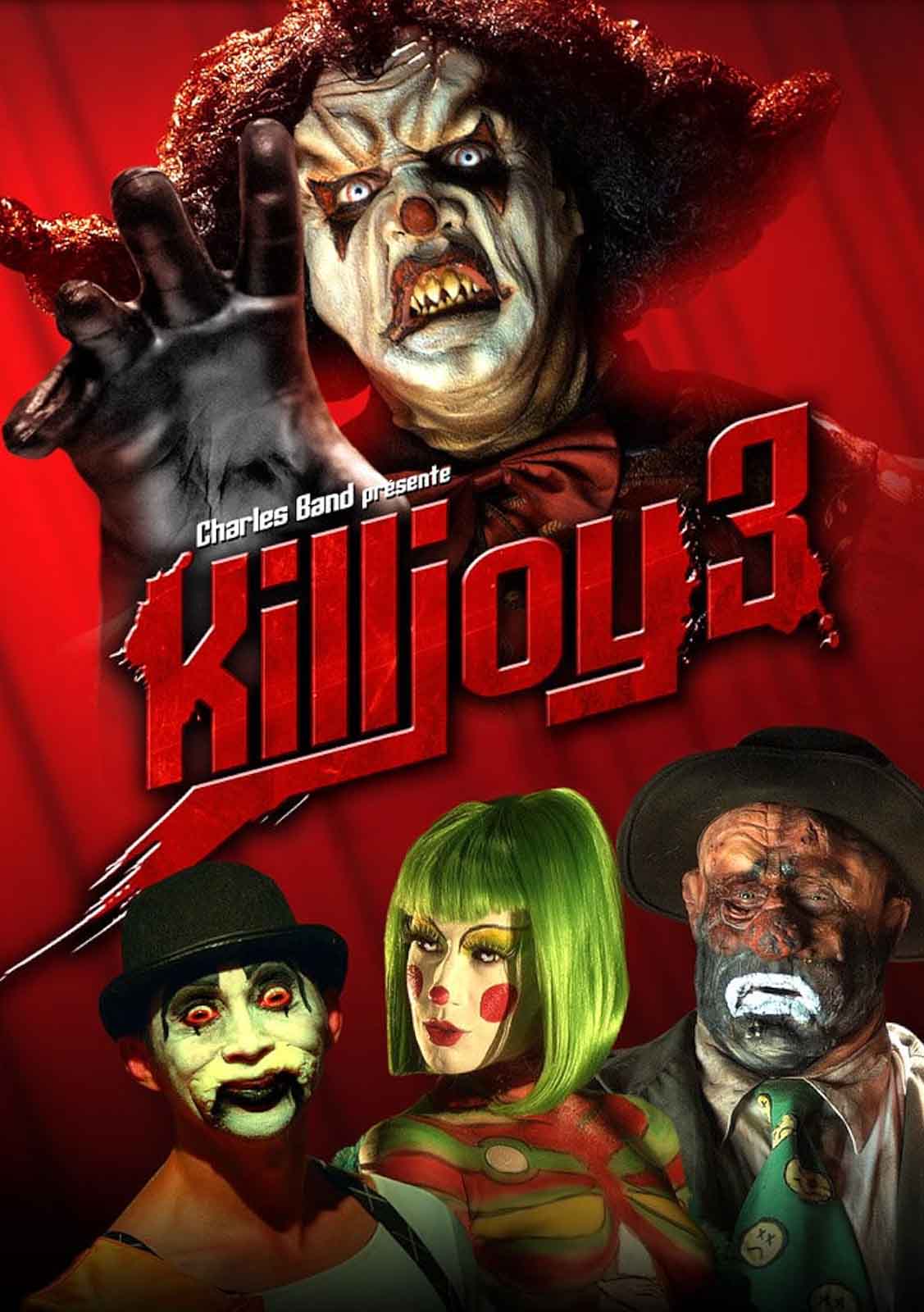

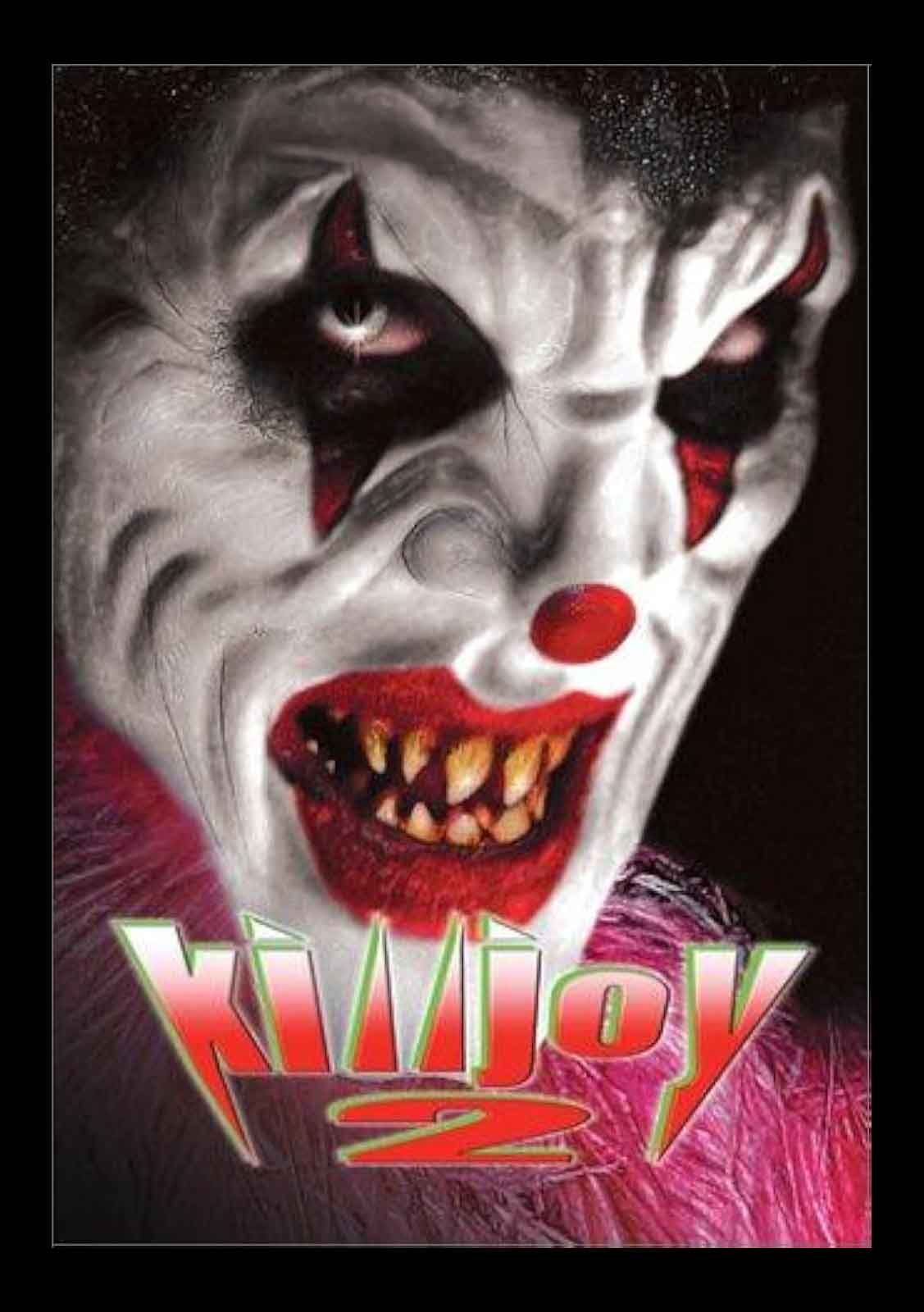

Pour sa quatrième aventure, le clown monstrueux se retrouve prisonnier en Enfer où le Diable l’accuse de ne pas être assez démoniaque !

KILLJOY GOES TO HELL

2012 – USA

Réalisé par John Lechago

Avec Trent Haaga, Victoria De Mare, Al Burke, Tai Chan Ngo, Jessica Whitaker, John Karyus, Lisa Goodman, Aqueela Zoll, Cecil Burroughs, Jason R. Moore

THEMA DIABLE ET DÉMONS I CLOWNS I SAGA KILLJOY I CHARLES BAND

L’accueil réservé à Killjoy 3 était d’autant plus enthousiaste que l’attente n’était pas très élevée, si l’on tient compte du caractère très dispensable des deux premiers épisodes de cette saga bizarre. Rasséréné par ce succès, le producteur Charles Band laisse à nouveau les clés de la franchise au scénariste et réalisateur John Lechago. Ce dernier prend alors deux décisions : concevoir un quatrième épisode qui s’inscrive directement dans la continuité narrative du troisième – contrairement aux opus précédents qui ne présentaient qu’un très vague rapport les uns avec les autres – et emmener les spectateurs là où ils ne s’attendent pas en concoctant un récit résolument original situé principalement… en Enfer ! Band ne peut mettre à sa disposition qu’un budget minuscule, un nombre limité de décors et une petite semaine de tournage. Il en faut plus pour intimider Lechago, qui redouble d’inventivité et d’idées pour proposer non seulement l’épisode le plus fou de la saga mais aussi l’un des films les plus réjouissants produits par Full Moon Entertainment depuis longtemps. Contrairement à Killjoy 3, celui-ci est entièrement tourné à Los Angeles, en partie dans les locaux de Full Moon réaménagés pour l’occasion.

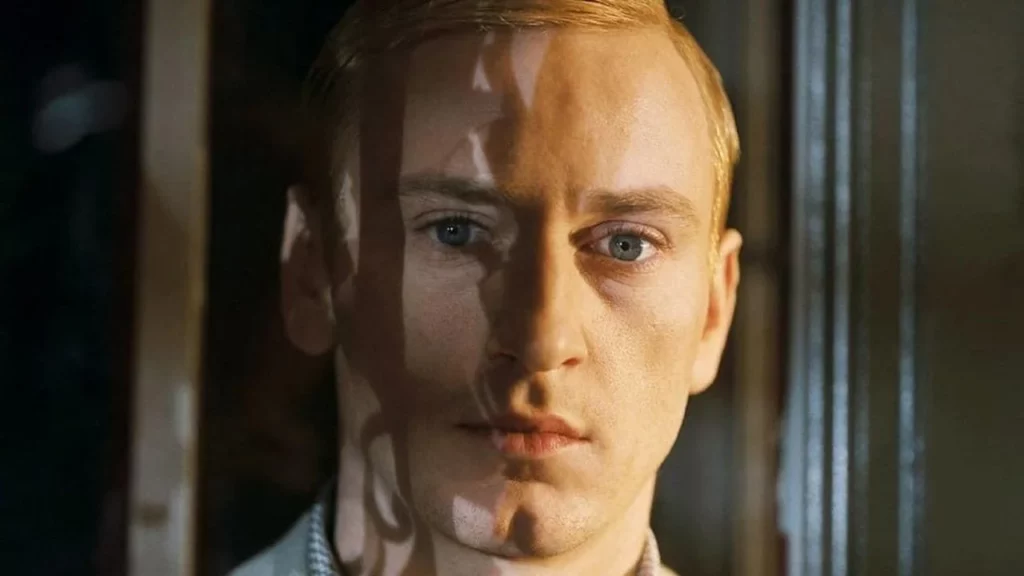

Seule survivante du massacre précédent, Sandie (Jessica Whitaker) est sous surveillance médicale, dans un état second où elle est sans cesse secouée de rires nerveux. Alors que la police se demande si elle n’est pas responsable de la mort de ses amis – ce que semble confirmer l’ADN retrouvé sur ses vêtements -, la jeune femme semble avoir perdu pied avec la réalité. Pendant ce temps, le diabolique Killjoy (Trent Haaga) se retrouve pieds et poings liés dans une geôle au fin fond de l’Enfer. Contre toute attente, le voilà sur le banc des accusés, jugé par un diable cornu et barbu (Stephen F. Cardwell) et accablé par une procureure qui semble lui en vouloir personnellement (Aqueela Zoll). Le chef d’accusation ? Il ne serait pas suffisamment maléfique, puisqu’il a laissé survivre Sandie. Pour se disculper et éviter de disparaître dans les limbes de l’oubli, Killjoy invoque ses trois précédents compagnons, autrement dit le clown vagabond Punchy (Al Burke), le mime Freakshow (Tai Chan Ngo) et la succube Batty Boop (Victoria De Mare). Le problème, c’est que Punchy s’exprime dans un jargon incompréhensible, que Freakshow est muet et que Batty refuse de témoigner en sa faveur…

Une fournée en Enfer

Le film s’amuse alors à monter en parallèle le procès de Killjoy, sur le point d’être rayé à jamais de l’histoire par un scribe qui efface un à un tous ses noms démoniaques, et l’enquête menée autour de la culpabilité de Sandie. Visiblement très motivé par la créativité en ébullition de John Lechago, Trent Haaga livre ici la meilleure de ses prestations. Le monstre déchu qu’il campe exprime ainsi une palette variée d’émotions, du cynisme agressif à l’abattement pathétique en passant par quelques tentatives de séduction de la dernière chance. Les excellents maquillages spéciaux de Tom Devlin permettent non seulement de relooker une fois de plus Killjoy (qui apparaît ici avec des cornes brisées) mais aussi de montrer le nouveau bébé mécanique greffé au corps de Freakshow (qui n’est pas sans rappeler le Baby Oopsie de Demonic Toys), la métamorphose finale d’un clown monstrueux cartoonesque ou le déchaînement d’une horde de freaks (sorte de variante comique des monstres de Cabal) qui se livrent à un gigantesque combat de catch en Enfer. Bref, le délire bat son plein dans la joie et la bonne humeur, prélude à un cinquième épisode toujours confié à John Lechago.

© Gilles Penso

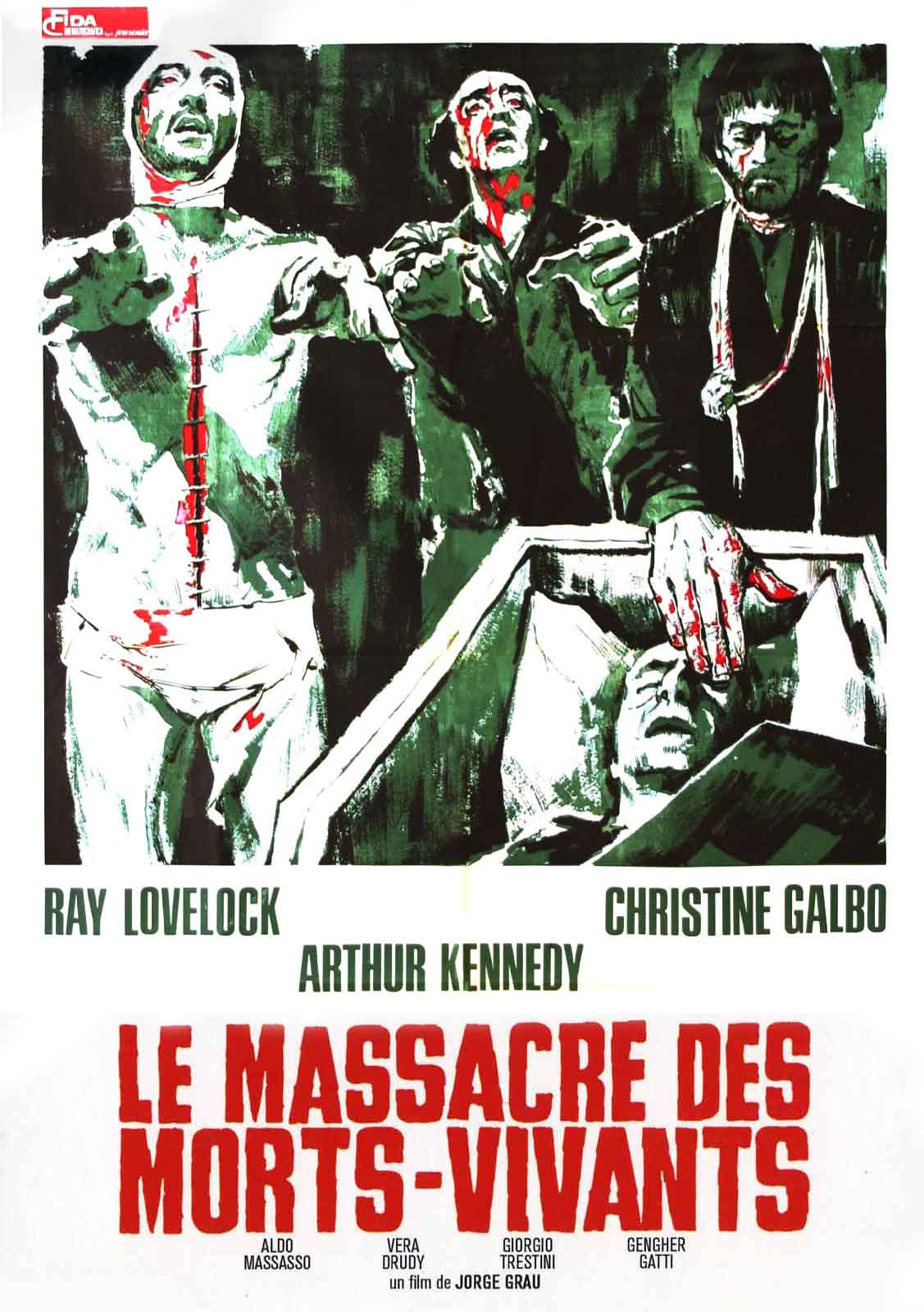

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article