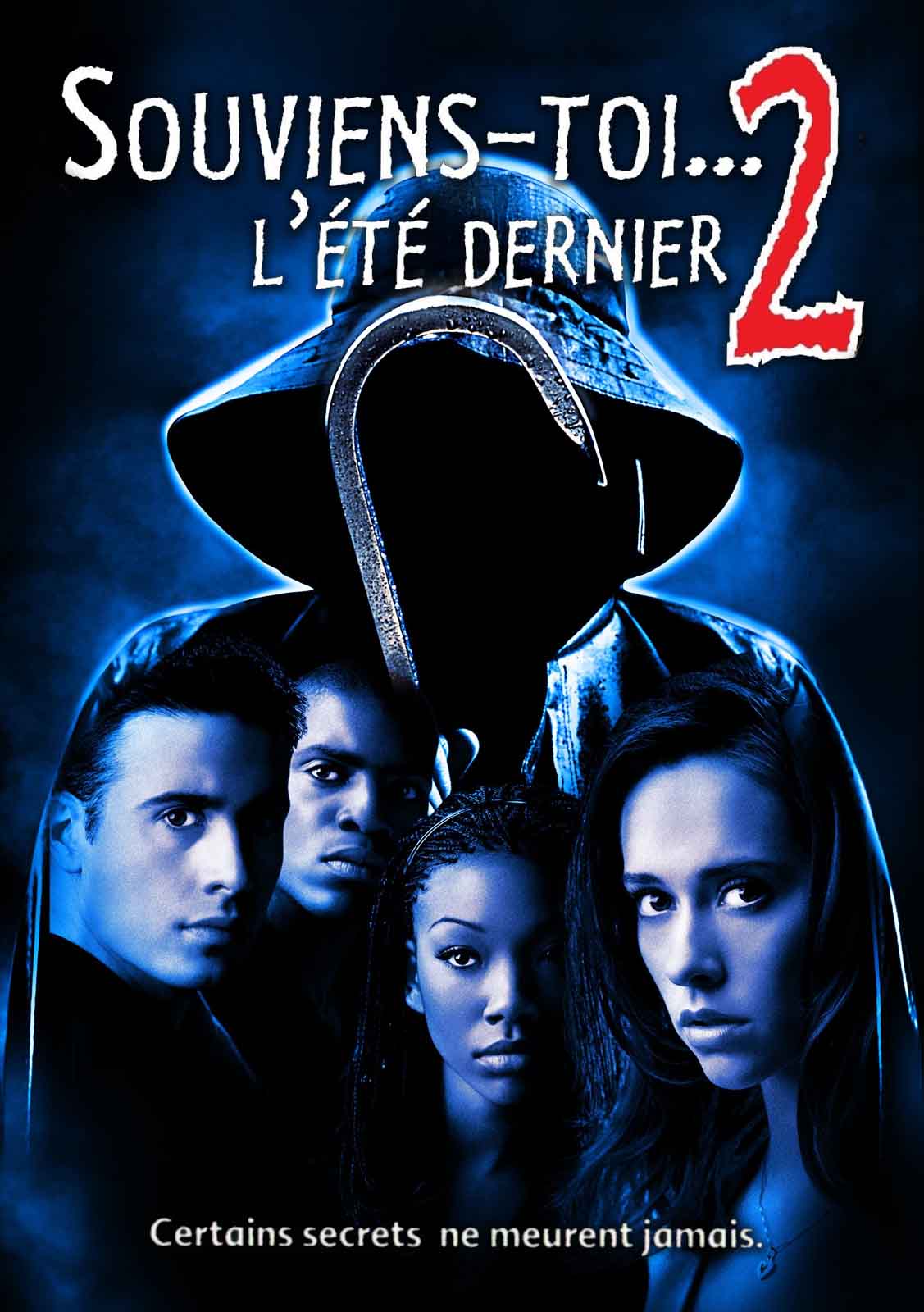

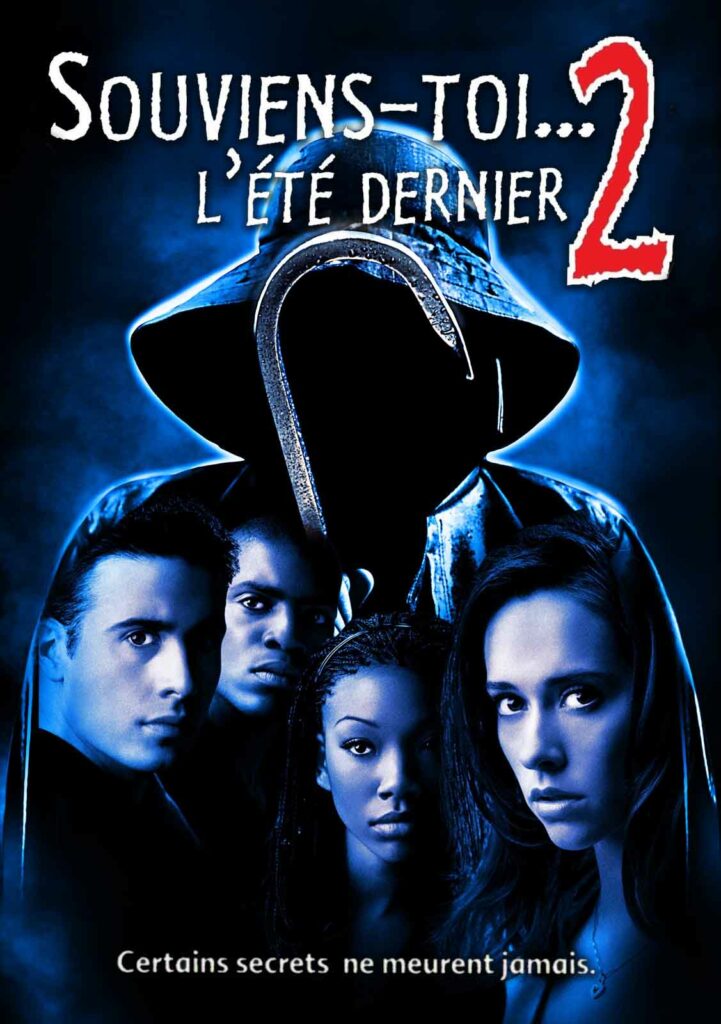

Un an après les événements racontés dans le premier film, le tueur psychopathe armé d’un crochet revient faire des siennes…

I STILL KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER

1998 – USA

Réalisé par Danny Cannon

Avec Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Brandy Norwood, Mekhi Phifer, Muse Watson, Bill Cobbs, Matthew Settle, Jeffrey Combs, Jennifer Esposito

THEMA TUEURS I SAGA SOUVIENS-TOI L’ÉTÉ DERNIER

On ne peut pas dire que Souviens-toi l’été dernier ait été un film d’horreur follement novateur. Son succès fut cependant suffisamment important – en grande partie grâce à son casting attrayant et sa réappropriation des codes du slasher popularisés par Scream – pour que l’envie d’un second épisode se profile rapidement. D’autant que sa fin ouverte laissait en suspens plusieurs possibilités de prolongations de l’intrigue. Dès la sortie du film, Mike Mendez (futur réalisateur de Le Couvent et Lavalantula) propose une suite. Le studio, de son côté, préfèrerait confier le scénario à Kevin Williamson, auteur du premier film. Mais Williamson est alors sur tous les fronts, occupé à la fois par la série Dawson, The Faculty, Halloween 20 ans plus tard et Mrs Tingle. C’est finalement Trey Callaway, auteur de plusieurs épisodes de la série Timon & Pumba, qui est chargé d’écrire Souviens-toi l’été dernier 2. En toute logique, Jim Gillespie est envisagé pour reprendre en main la réalisation, à la grande joie de Jennifer Love Hewitt qui a gardé un excellent souvenir du précédent tournage. Mais Gillepsie tire finalement sa révérence – à cause des sempiternelles « divergences créatives » avec le studio, probablement – et se voit remplacé par le Britannique Danny Cannon, metteur en scène du moyennement convaincant Judge Dredd avec Sylvester Stallone et futur signataire d’épisodes clés de la série Les Experts.

Nous revoilà donc dans un contexte familier. Un an après la vague de meurtres perpétrés par le pêcheur vengeur Ben Willis (Muse Watson), Julie James (Jennifer Love Hewitt) suit des cours d’été à Boston. Mais son quotidien est troublé par d’affreux cauchemars liés au massacre de ses amis. Un beau jour, Karla Wilson (Brandy Norwood), sa colocataire, reçoit un appel téléphonique d’une station de radio locale et gagne un voyage aux Bahamas. Pour se changer les idées, Julie accepte de l’y accompagner. Mais la saison des ouragans venant de débuter, nos vacanciers se retrouvent seuls à l’hôtel. Et Julie, qui croyait avoir déjà connu la pire des terreurs, va s’apercevoir qu’elle se trompait. Le tueur au crochet est en effet de retour et reprend le massacre qu’il avait commencé dans le film précédent…

La reine des hurlements

Comme on pouvait le craindre, aucun cliché ne nous est épargné dans cette séquelle prévisible qui enchaîne jusqu’à la parodie involontaire les séquences au cours desquelles Julie sursaute et pousse des hurlements : dans son sommeil, en pleine salle de classe suite à un cauchemar, chez elle lorsque sa copine vient lui emprunter des habits, à cause du bruit de son micro-ondes, dans la rue en voyant passer des cyclistes, en boîte de nuit en croyant apercevoir la silhouette du tueur au crochet… Vouloir muer Jennifer Love Hewitt en « scream queen » au sens le plus strict, pourquoi pas ? Mais ici, nous frôlons dangereusement le ridicule. L’actrice décidera d’ailleurs d’arrêter les films d’horreur après celui-ci, pour éviter d’être cataloguée et étiquetée « reine des hurlements ». Moins percutant que son modèle – qui déjà foulait de nombreux sentiers battus -, Souviens-toi l’été dernier 2 s’enfonce très vite dans la routine, et si le succès est encore au rendez-vous, ses résultats au box-office sont incomparables avec ceux de son modèle. En 2006, un troisième opus sera produit directement pour une exploitation en vidéo, Souviens-toi l’été dernier 3.

© Gilles Penso

Partagez cet article