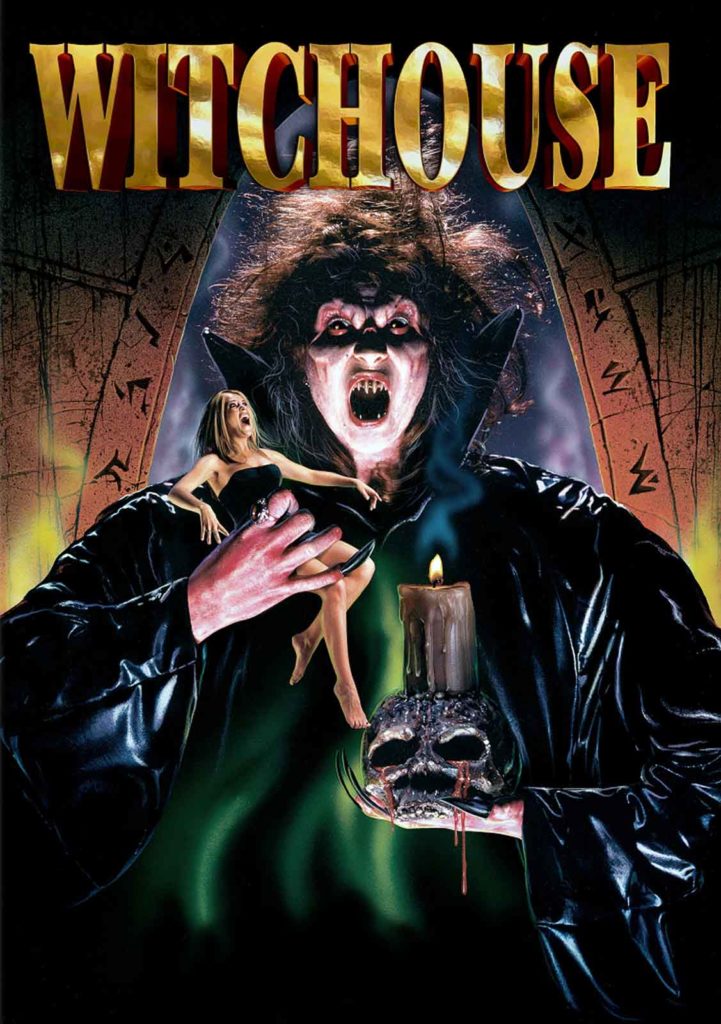

Une sorcière revenue de l’au-delà massacre un à un les descendants de ceux qui, jadis, la mirent sur le bûcher…

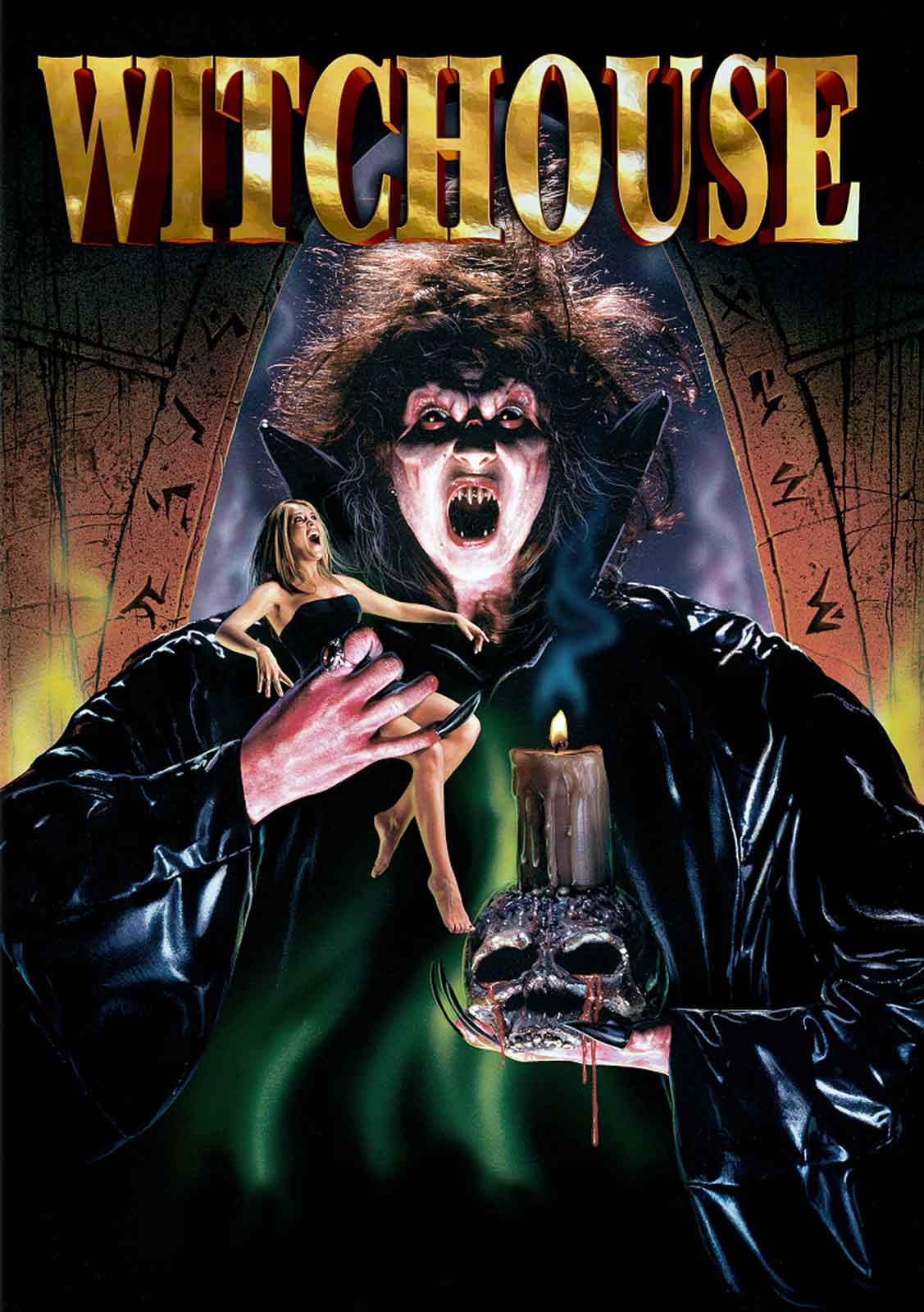

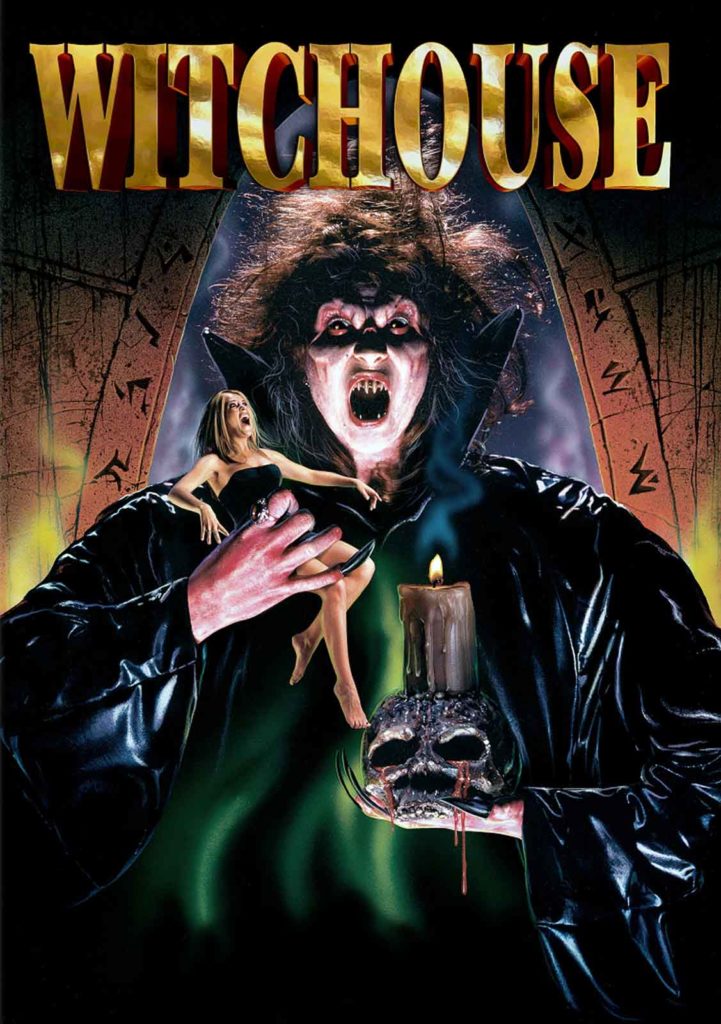

WITCHOUSE

1999 – USA

Réalisé par David DeCoteau

Avec Matt Raftery, Monica Snow, Brooke Mueller, Ashley McKinney, Dave Oren Ward, Ryan Scott Greene, Marissa Tait, Dane Nothcutt, Kimberly Pullis

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE I SAGA CHARLES BAND I WITCHOUSE

Tourné en Roumanie pendant huit jours pour un budget ô combien raisonnable de 250 000 dollars, Witchouse est d’abord censé s’appuyer sur un scénario de Benjamin Carr racontant les méfaits d’un démon déguisé en vieille femme qui s’installe dans une pension de famille dans le but de récolter les âmes des occupants. Mais David DeCoteau, engagé pour réaliser le film, aimerait cibler un public jeune et surtout s’inspirer de Night of the Demons dont il rêve de tourner une sorte de suite officieuse. À sa demande, le producteur Charles Band jette donc à la poubelle le scénario de Carr (qui sera recyclé pour le film Stitches) et engage un autre auteur, Matt Walsh. « Je ne savais même pas qu’il y avait un précédent scénario pour Witchouse avant celui que j’ai été engagé à écrire, et je pense que la version de Benjamin Carr aurait probablement été meilleure que le résultat final », avoue ce dernier (1). Le script de Walsh est en effet très ambitieux, riche en reconstitutions historiques de chasses aux sorcières, en effets sanglants, en scènes de foules dans des décors variés. Mais rien de tout ça n’est conservé pour respecter le budget minuscule prévu, et Witchouse se transforme en petit huis-clos bon marché. « La plupart des scènes que j’avais écrites ont été remplacées par des dialogues », reprend Walsh. « Bon, tant pis. Mon chèque a été encaissé ! »

Six jeunes gens se réunissent dans une grande maison sinistre à l’occasion d’une fête organisée par leur amie Elizabeth. La jeune femme, un peu gothique sur les bords, cache sous son tapis un pentagramme et décide d’organiser une sorte de séance de spiritisme avec ses invités qui se prêtent distraitement au jeu. Dans une ambiance mystérieuse, elle leur raconte comment sa grand-tante Lilith a été brûlée sur le bûcher par des chasseurs de sorcières. Un flash-back accompagne ce récit et s’agrémente de séquences infernales dignes de Dante ou de Gustave Doré avec force figurants, maquillages spéciaux et effets pyrotechniques. Le spectateur habitué aux productions de Charles Band n’est pas dupe : ces images n’ont pas été tournées pour Witchouse mais sont des extraits empruntés à Dark Angel : The Ascent de Linda Hassani. Nous apprenons au détour de ce long monologue que les invités de la fête d’Elizabeth sont des descendants des chasseurs de sorcières qui ont brûlé Lilith. Or cette dernière s’apprête à surgir d’outre-tombe pour massacrer tout ce beau monde…

Ma sorcière mal aimée

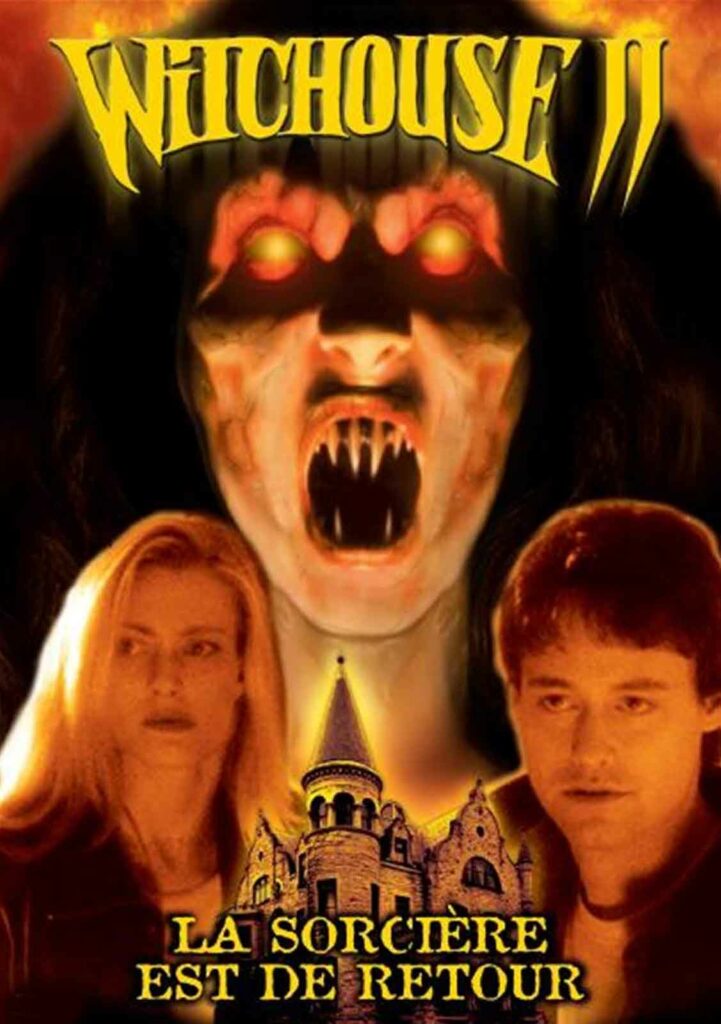

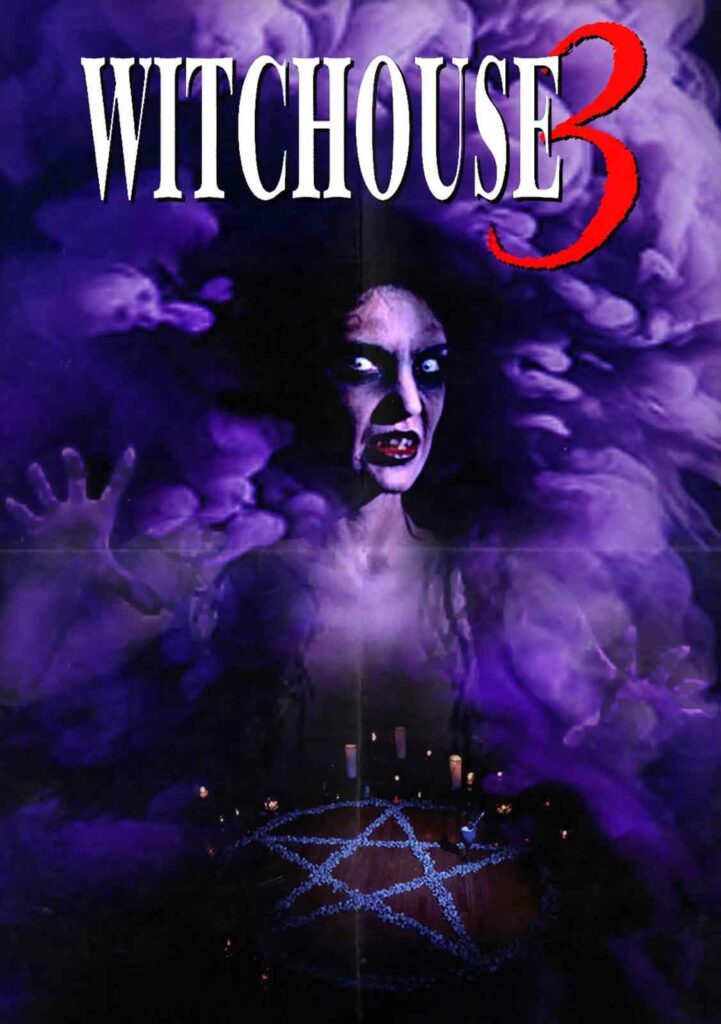

Il ne faut pas longtemps aux spectateurs pour comprendre que le niveau qualitatif de Witchouse sera très bas. Les acteurs rivalisent de médiocrité, échangeant d’interminables dialogues insipides et se lançant dans des tirades sans fin (notamment le fameux discours d’Elizabeth). Certes, il y a bien dans le film une poignée de répliques amusantes témoignant de la stupidité de certains personnages, comme lorsqu’une des filles confond Stephen Hawkins et Stephen King, mais ce genre de tentative reste très isolé. Les coups de tonnerre que David DeCoteau fait éclater toutes les cinq minutes dans son décor de maison vaguement hantée, les maquillages outranciers de la sorcière et de ceux qu’elle possède, le livre démoniaque par lequel le malheur arrive (bizarrement orthographié « Necrunimucun », l’accessoiriste roumain en charge de sa couverture était visiblement distrait), tout dans Witchouse concourt à une ambiance de train fantôme sympathique mais mal fagoté. Le succès sera pourtant au rendez-vous, le film étant l’un des plus rentables de la compagnie Full Moon depuis sa séparation avec le distributeur Paramount. D’où le lancement dans la foulée de Witchouse 2 et Witchouse 3.

(1) Propos extraits du livre « It Came From the Video Aisle ! » (2017)

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article