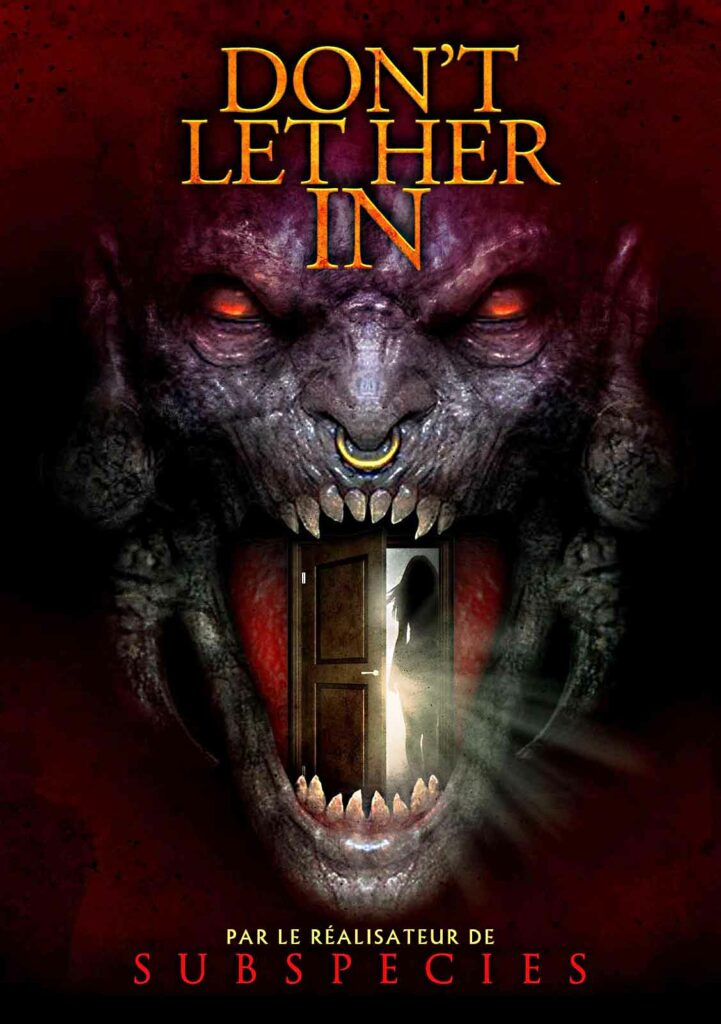

Un couple d’artistes sous-loue une partie de son appartement à une jeune femme sympathique et séduisante qui cache bien son jeu…

DON’T LET HER IN

2021 – USA

Réalisé par Ted Nicolaou

Avec Kelly Curran, Cole Pendery, Lorin Doctor, Austin James Parker

THEMA DIABLE ET DÉMONS I SAGA CHARLES BAND

Contrairement à ce que son titre pourrait faire croire, Don’t Let Her In ne présente aucun lien avec Let Me In (Laisse-moi entrer de Matt Reeves, le remake américain de Morse). Il n’est pas ici question de vampirisme ou de romance adolescente contrariée mais d’une chronique urbaine qui vire au thriller surnaturel, quelque part à mi-chemin entre Jeune fille partagerait appartement et Rosemary’s Baby. À cette époque, les productions Full Moon destinées directement à la plateforme de streaming créée par le producteur Charles Band ne se distinguent pas spécialement par leur qualité d’exécution. Il s’agit généralement de films très courts produits en quatrième vitesse et recyclant des ingrédients déjà éprouvés, empruntés tous azimuts au cinéma de genre. Mais avec Don’t Let Her In, le scénariste et réalisateur Ted Nicolaou (Terrorvision, Subspecies, Journal intime d’un vampire, pour n’en citer qu’une poignée) cherche à élever le niveau et à ne pas sacrifier la qualité malgré le petit budget que Band lui a alloué. Avec seulement quatre acteurs à sa disposition et un décor réel (en l’occurrence le bâtiment historique de Nate Starkman and Sons à Los Angeles, déjà utilisé dans plusieurs films d’horreur comme Candyman 2 ou Wishmaster 2), il parvient à mettre en place un intéressant huis-clos qui bascule peu à peu dans le cauchemar.

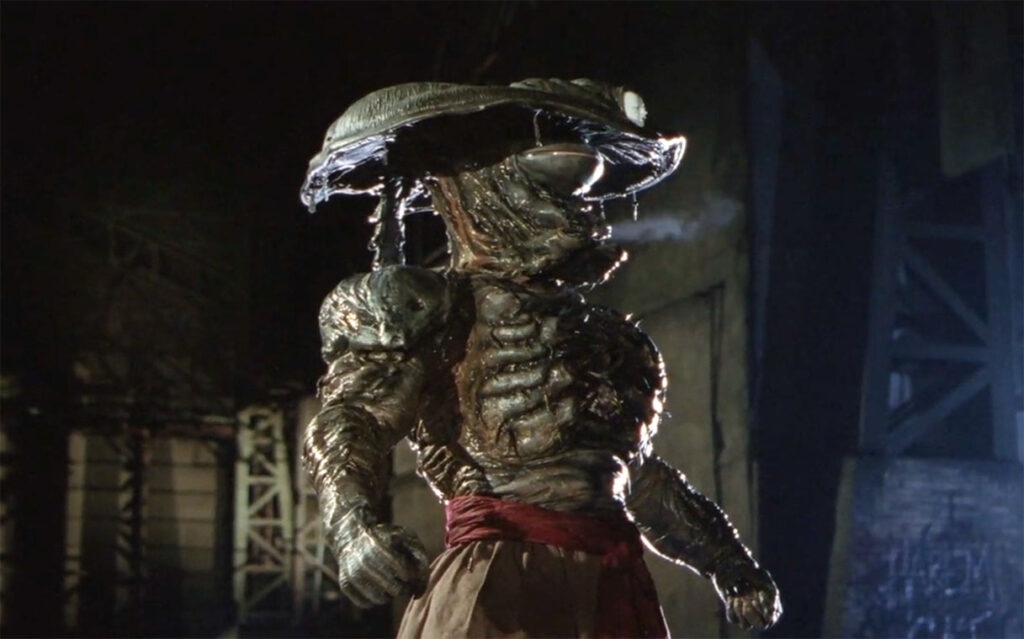

Amber (Kelly Curran) et Ben (Cole Pendery) sont un jeune couple d’artistes qui vivent dans un grand loft à Los Angeles. Elle gagne sa vie comme illustratrice, lui comme musicien, mais leur tranquille petite existence s’apprête à connaître un profond bouleversement. Tout commence pourtant bien. Pour arrondir leurs fins de mois et assumer leur loyer, Amber et Ben décident de sous-louer une partie non occupée de leur appartement. Serena (Lorin Doctor), elle-même artiste spécialisée dans les sculptures exotiques singulières, se présente à la suite de leur annonce et sympathise immédiatement avec eux. Mais cette belle brune ténébreuse semble cacher un lourd secret. La nuit, elle fabrique d’étranges concoctions, psalmodie ce qui ressemble à des incantations et semble même se transformer furtivement en une étrange créature. À moins que tout ceci ne soit que le fruit de l’imagination d’Amber ?

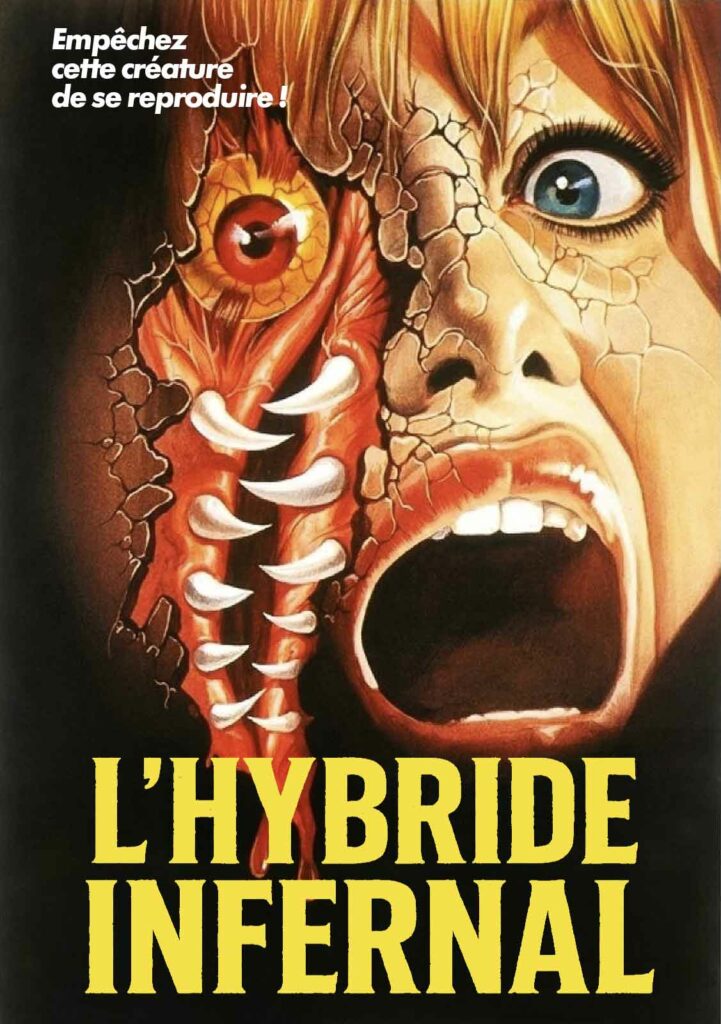

Ne la laissez pas entrer !

Assez tôt, le scénario de Don’t Let Her In révèle sa vraie nature faustienne. Être colocataire de Serena, c’est comme faire un pacte avec le Diable. Derrière les belles opportunités professionnelles qui se présentent soudain pour Amber et Ben (un contrat pour la campagne d’affiche d’une exposition, une signature inespérée avec une maison de disque) et les manœuvres de séduction qui se muent en passages à l’acte (Serena se glisse dans le lit de ses hôtes pour des extases au-delà de toute mesure) se cache une terrible contrepartie. Le film se permet quelques clins d’œil au passé récent de Full Moon. « Je fais des posters pour des films d’horreur ridicules à petit budgets » dit ainsi Amber en montrant sur sa table à dessin celui de Corona Zombies. Mais l’approche reste sérieuse, au premier degré, portée par des acteurs convaincants, une réalisation très soignée, une belle photographie et une musique envoûtante de Richard Band. Contraint à l’épure faute d’un gros budget, Ted Nicolaou tire parti de ce minimalisme imposé pour resserrer son intrigue et ses enjeux, évitant même de faire sombrer dans le ridicule le maquillage excessif de « démon rongeur » de Serena en optant pour un montage habile. Le scénario aurait sans doute mérité de se développer un peu plus, mais Don’t Let Her In représente sans conteste le haut du panier des productions Charles Band des années 2020.

© Gilles Penso

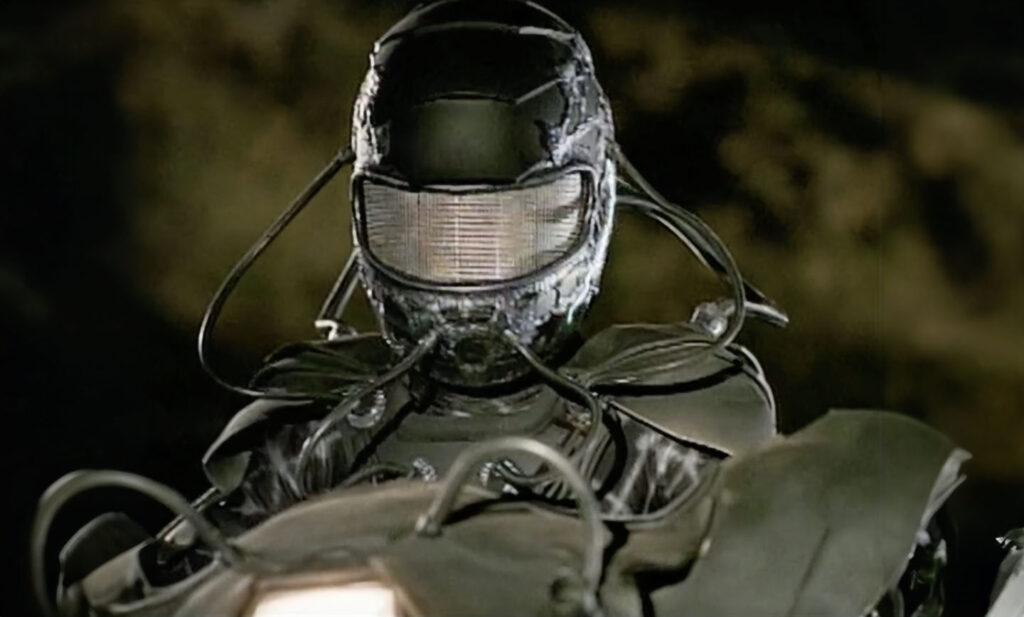

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article