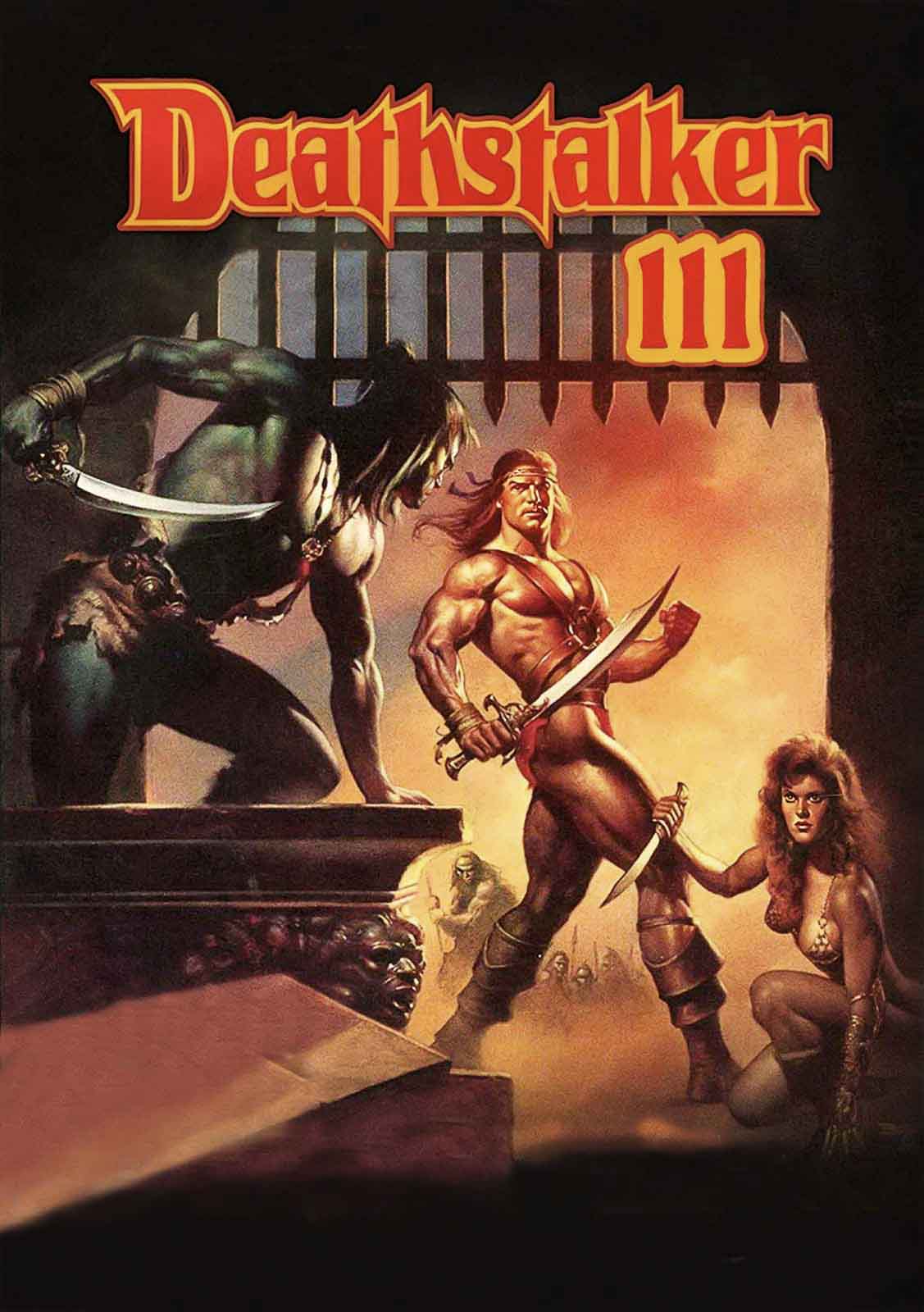

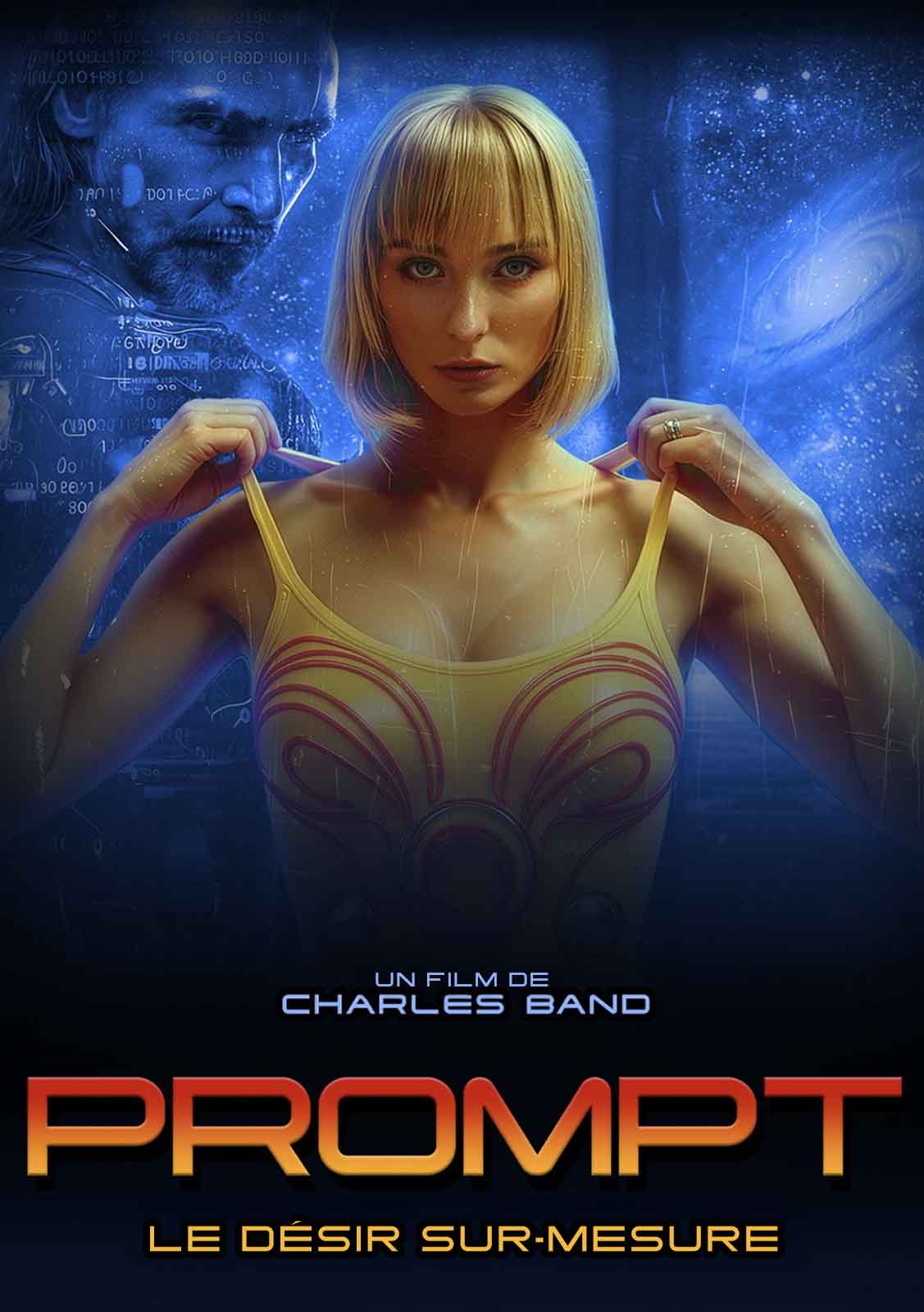

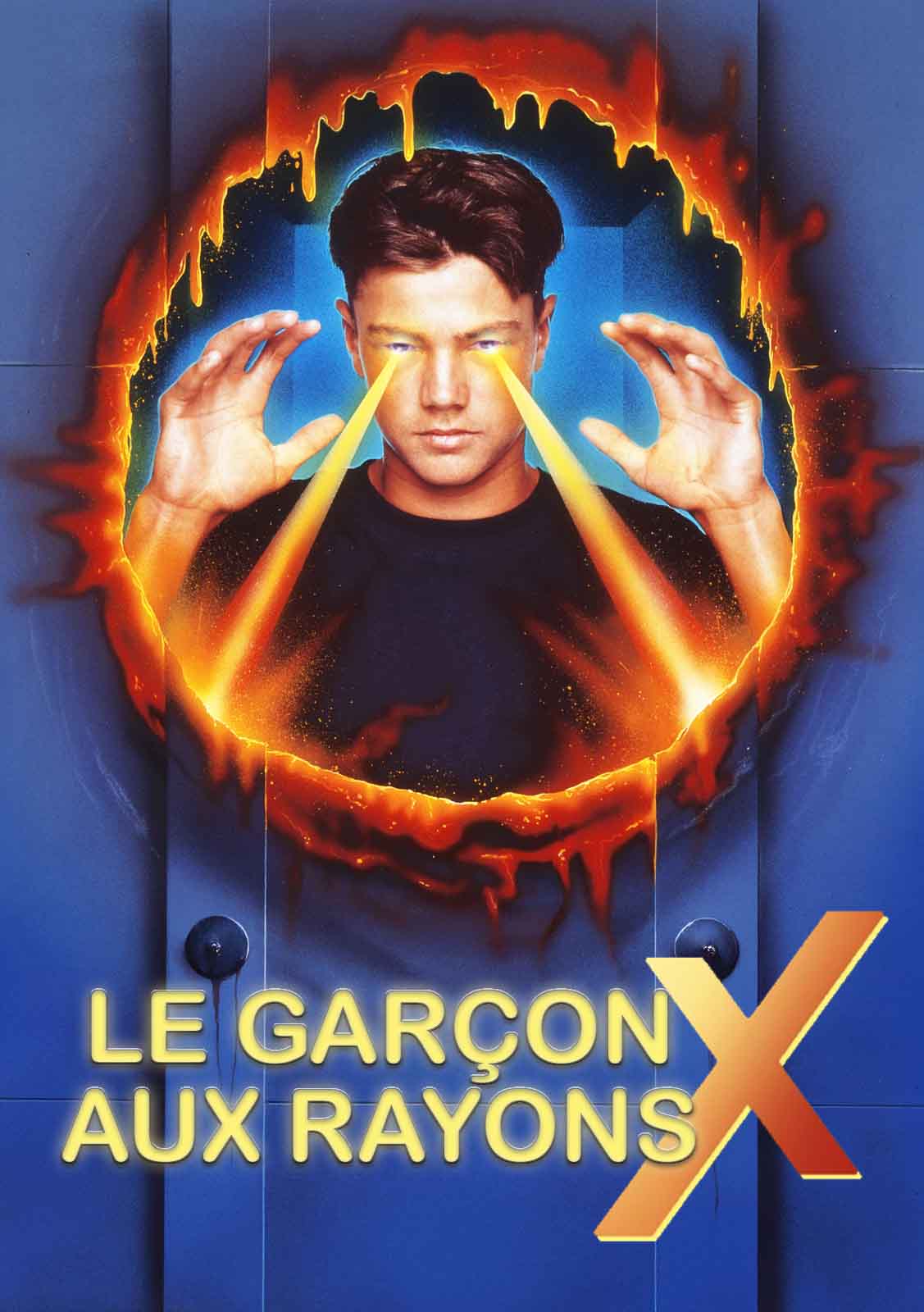

Rien ne va plus dans ce troisième épisode mal fichu qui ravira les amateurs de nanars mais exaspèrera les fans d’heroic-fantasy…

DEATHSTALKER AND THE WARRIORS FROM HELL

1988 – USA / MEXIQUE

Réalisé par Alfonso Corona

Avec John Allen Nelson, Carla Herd, Terri Treas, Thom Christopher, Aaron Hernan, Roger Cudney, Agustin Salvat, Claudia Inchaurregui, Mario Ivan Martinez

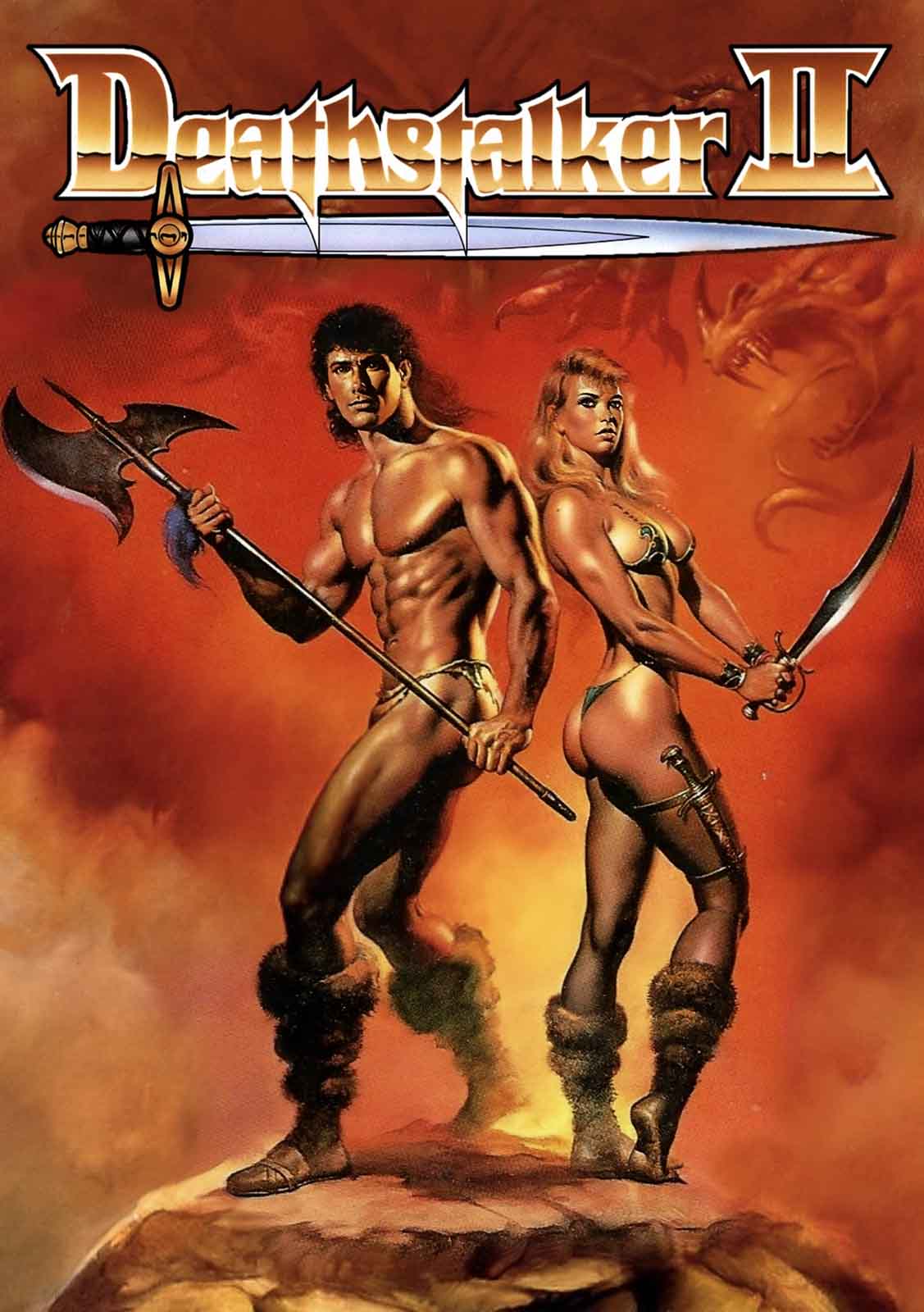

THEMA HEROIC FANTASY I SAGA DEATHSTALKER

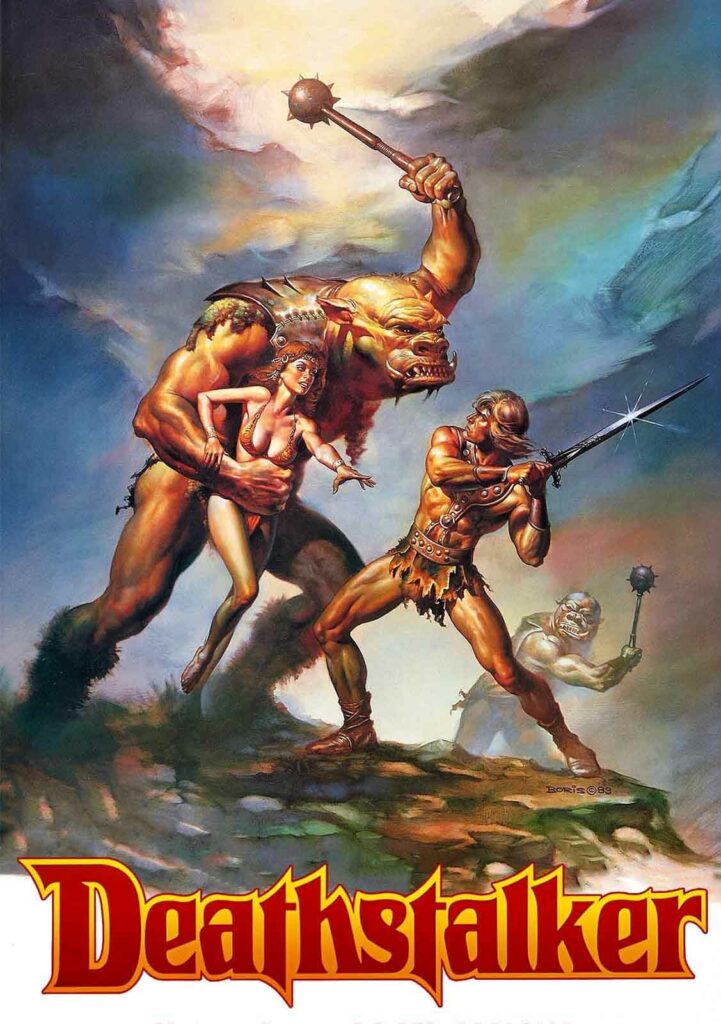

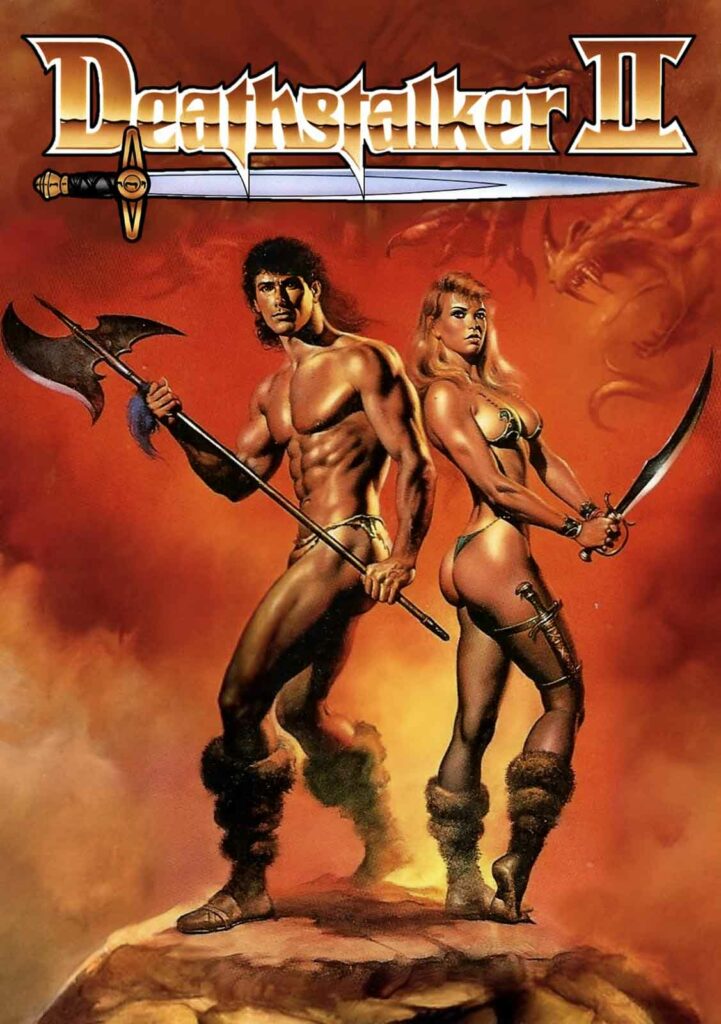

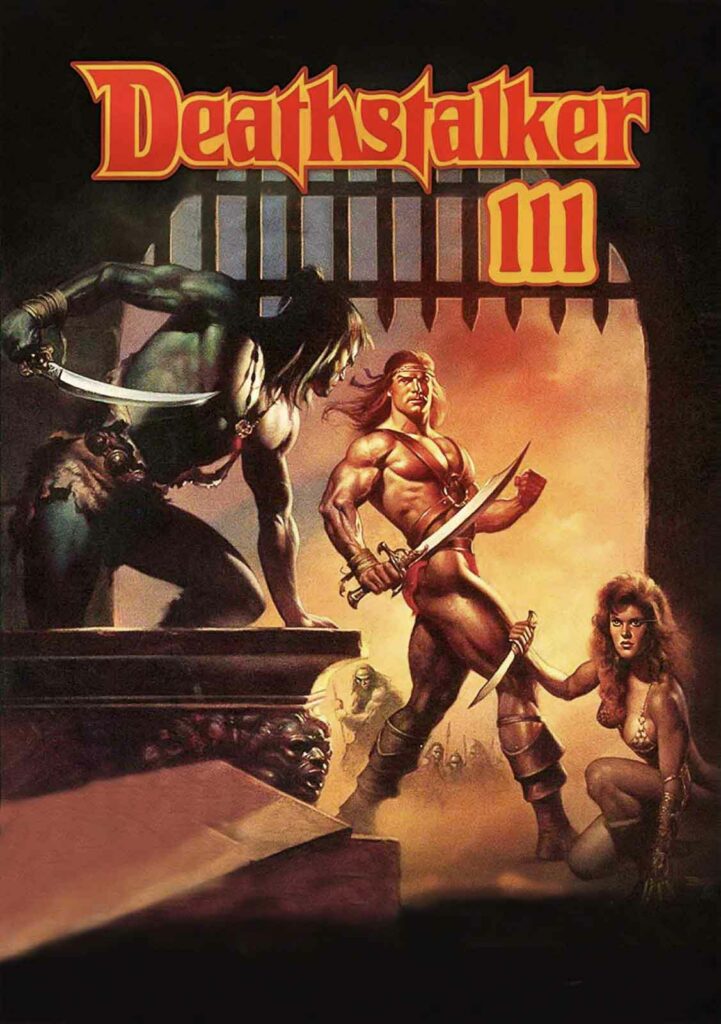

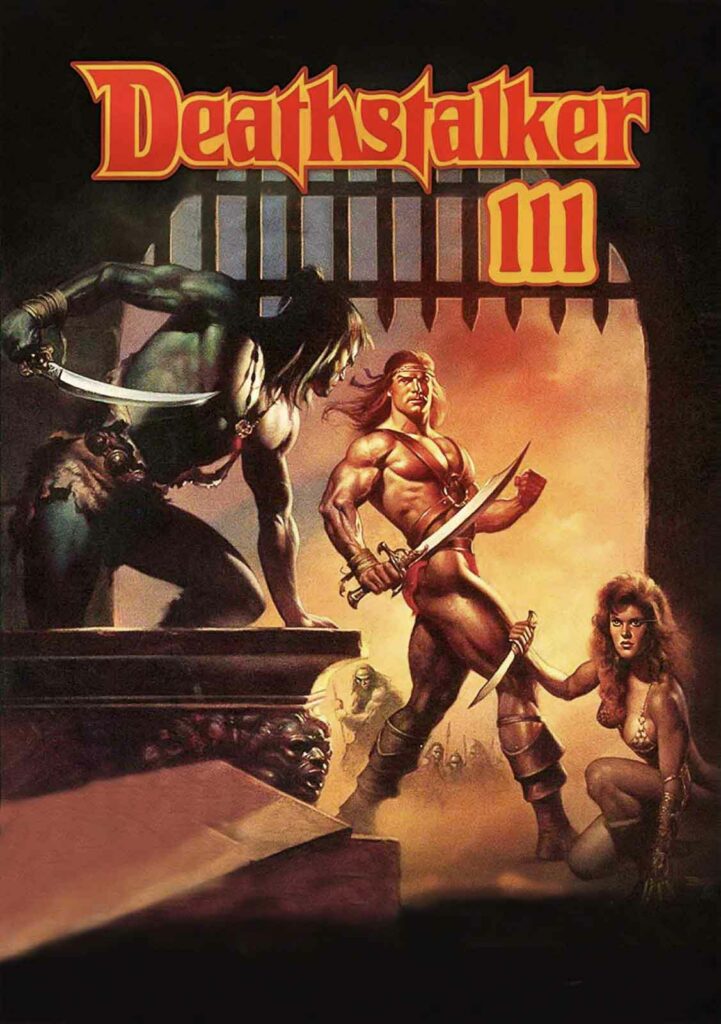

Deathstalker 2 se révélait supérieur à son modèle sur bien des points, mais avec Deathstalker 3, c’est hélas la dégringolade à tous les niveaux. Le budget semble encore avoir été raboté, au point que Roger Corman – non crédité au générique – recycle tout ce qu’il peut dans ses productions précédentes pour essayer de muscler un peu le résultat final. La musique du générique de début est donc la même que celle des Mercenaires de l’espace (une très belle composition de James Horner qui avait déjà servi pour Space Raiders et Sorceress), des plans entiers sont empruntés au Corbeau, à L’Halluciné et à Deathstalker 2 pour enrichir les séquences de châteaux, mais rien n’y fait : Deathstalker 3 est un film extrêmement cheap qui, contrairement aux deux opus précédents, est tourné au Mexique et non en Argentine. L’acteur principal a encore changé de visage, se conformant de moins en moins au physique du barbare musclé façon Arnold Schwarzenegger que vantent de manière mensongère les très beaux posters de Boris Vallejo. Après le sculptural Rick Hill et le dynamique John Terlesky, place à John Allen Nelson, un acteur à l’indiscutable capital sympathie (vu notamment dans Les Clowns tueurs venus d’alleurs) mais qui nous semble bien trop frêle pour endosser le rôle du redoutable Deathstalker.

Au cours d’une petite fête médiévale reconstituée avec les moyens du bord, nous découvrons ce nouveau Deathstalker, occupé à affronter quelques amis à la lutte, ainsi que son complice le sorcier Nicias (Aaron Hernan), qui gagne quelques sous en jouant les devins. Soudain, une mystérieuse femme encapuchonnée (Carla Herd) vient à la rencontre du magicien. Il s’agit de la princesse Carissa, qui transporte une pierre enchantée et espère que Nicias possède la seconde. Réunies, elles pourront en effet permettre de découvrir la cité magique d’Arandor et de donner à son peuple accès à ses innombrables richesses. Or la pierre manquante se trouve à Southland, entre les mains du maléfique sorcier Troxartes (Thom Christopher). Ce dernier envoie ses hommes sur les traces de Carissa, que Deathstalker va s’efforcer de protéger tout en se préparant à partir à l’assaut du château de Troxartes…

Pathetic-Fantasy

Dès les premières minutes, on sent bien que quelque chose cloche. La médiocre bande originale pour synthétiseurs qui fait office de remplissage sonore, les combats mous et extrêmement mal chorégraphiés, les scènes d’action postsynchronisées n’importe comment (avec de jolis « gling gling » pour les bruits d’épée), tout ça ne présage rien de bon. Et effectivement, la suite du film confirme nos craintes. Tout est mal fichu et approximatif dans ce Deathstalker 3 aussi transparent que ses personnages. En guise de grand sorcier, nous avons droit à un vieil homme barbu dont le pouvoir le plus grand semble être de tourner sur lui-même à toute vitesse et de disparaître dans une explosion digne de X-Or ou Spectreman. Le méchant, lui, ne nous effraie pas beaucoup avec son look d’expert-comptable et ses ricanements excessifs. Restent les éléments féminins. Si Carla Herd reste très effacée dans un double-rôle visiblement inspiré par les deux personnages que jouait Monique Gabrielle dans Deathstalker 2, Claudia Inchaurregui campe une intéressante sauvageonne experte du tir à l’arc. Le meilleur rôle revient cependant à Teri Treas qui, dans la peau de la maîtresse de Troxartes, nous offre les scènes les plus savoureuses (notamment ses crises de jalousie face à l’arrivée de la future femme de son amant et les séances de torture qu’elle promet au héros retenu captif dans un donjon). À part ça et quelques éléments surnaturels improbables – le vil sorcier qui invoque des spectres volants et une armée de morts-vivants -, il n’y a rien de bien mémorable dans ce Deathstalker 3, qui fut un temps exploité en France sous le titre de Wilfried le chasseur.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article