Le vétéran de la télévision Glen A. Larson surfe sur le triomphe de La Guerre des étoiles en concoctant son propre space opéra pour petit écran…

BATTLESTAR GALACTICA

1978/1979 – USA

Créée par Glen A. Larson

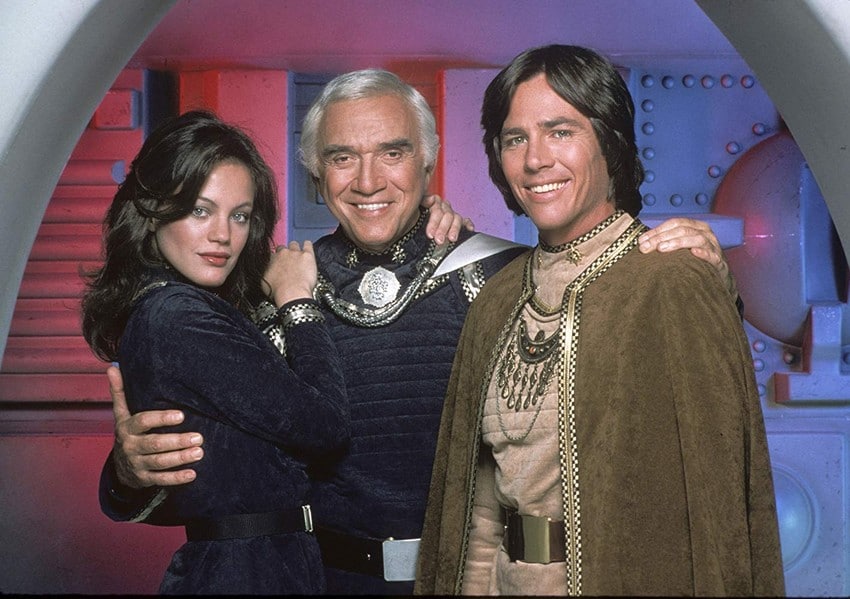

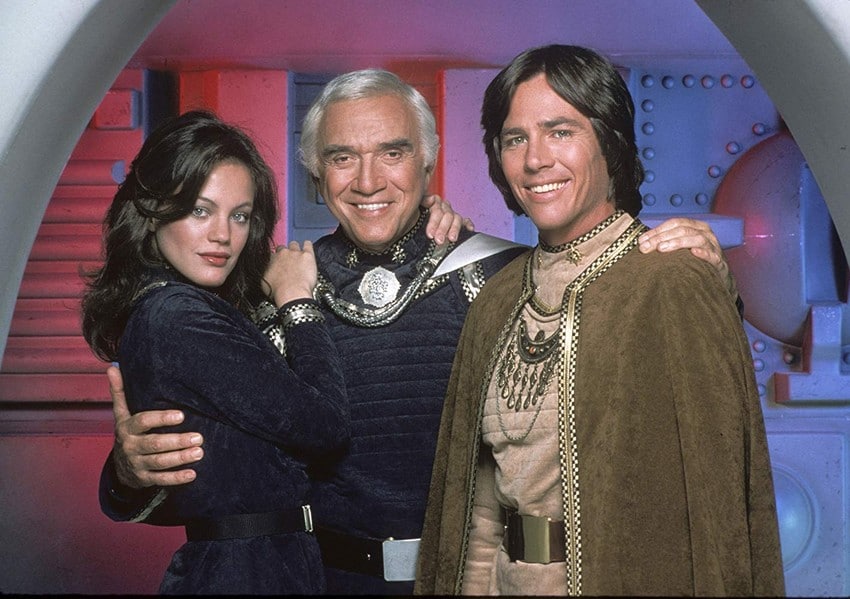

Avec Lorne Greene, Richard Hatch, Dirk Benedict, Herbert Jefferson, John Colicos, Maren Jensen, Noah Hathaway, Laurette Spang, Anne Lockhart, Terry Carter

THEMA SPACE OPERA I SAGA GALACTICA

Réponse directe au succès de La Guerre des étoiles, la série Galactica en reprend de très nombreux motifs visuels (ainsi que son superviseur des effets spéciaux John Dykstra), imitant plusieurs de ses personnages archétypaux (les mercenaires de l’espace, ses méchants engoncés dans une armure et masqués par un casque, les extra-terrestres aux morphologies fantasques), sa partition symphonique ample et lyrique (composée ici par Stu Philips) et ses innombrables batailles spatiales, moments forts – quoiqu’un peu répétitifs – de la série. Pour autant, le concept concocté par le producteur Glen A. Larson et ses scénaristes diffère de celui de George Lucas dans la mesure où l’intrigue ne se situe pas « il y a bien longtemps dans une lointaine galaxie » mais dans le futur et avec des protagonistes humains. Parmi ces derniers, on reconnaît quelques visages familiers comme Lorne Greene (Bonanza, Tremblement de terre), Richard Hatch (Les Rues de San Francisco) ou Dirk Benedict (L’Agence tous risques).

Nous sommes dans un système stellaire lointain, au moment clé de l’histoire de l’humanité où les Douze Colonies ont réussi à faire cesser une guerre millénaire les opposant aux Cylons, des robots guerriers créés par une race reptilienne ayant disparu depuis longtemps (ont-ils été détruits par leur propre création, comme des docteurs Frankenstein ?). Mais cette paix n’est qu’illusoire, comme le prouve une attaque surprise des Cylons contre les colonies humaines. Protégés par le dernier grand vaisseau de guerre, le bien nommé Galactica, les survivants s’enfuirent à bord des véhicules spatiaux encore en état de marche. C’est le Commandant Adama qui dirige avec bienveillance cette flotte de fugitifs à la recherche d’un nouveau foyer. Toute la série se structure alors autour de cette quête d’un refuge, avec en ligne de mire une planète légendaire qui s’appellerait la Terre. En ce sens, l’enjeu majeur de Galactica n’est pas sans rappeler celui de Cosmos 1999 qui, lui aussi racontait les mésaventures d’un équipage spatial à la dérive désireux de regagner sa planète natale.

La Terre promise

Sous ses atours de grande saga de science-fiction, Galactica n’hésite pas à recycler chaque fois que possible les bonnes vieilles recettes héritées du western, brossant notamment à travers le personnage du sympathique Starbuck le portrait d’un cowboy de l’espace visiblement inspiré de Han Solo. Bien sûr, en filigrane se dessine aussi une relecture sur fond cosmique de l’Exode, Adama se substituant alors à Moïse et les Cylons jouant le rôle des vils Égyptiens lancés à leurs trousses, tout ce beau monde rêvant d’une Terre promise qui, hélas, restera un rêve abstrait. Car Galactica s’interrompt en pleine diffusion. La première saison est pourtant très appréciée du public (générant même des épisodes plus longs exploités au cinéma sur certains territoires), mais la chaîne ABC change sa case de diffusion en cours de route, provoquant un désistement inattendu du public, et finit par l’interrompre totalement au bout de 24 épisodes. Galactica est donc une histoire sans fin, comme le fut en son temps Les Envahisseurs de Larry Cohen. Une suite anecdotique sera diffusée l’année suivante sous le titre Galactica 1980, avant la réinvention totale du show à l’occasion de Battlestar Galactica en 2004.

© Gilles Penso

Partagez cet article