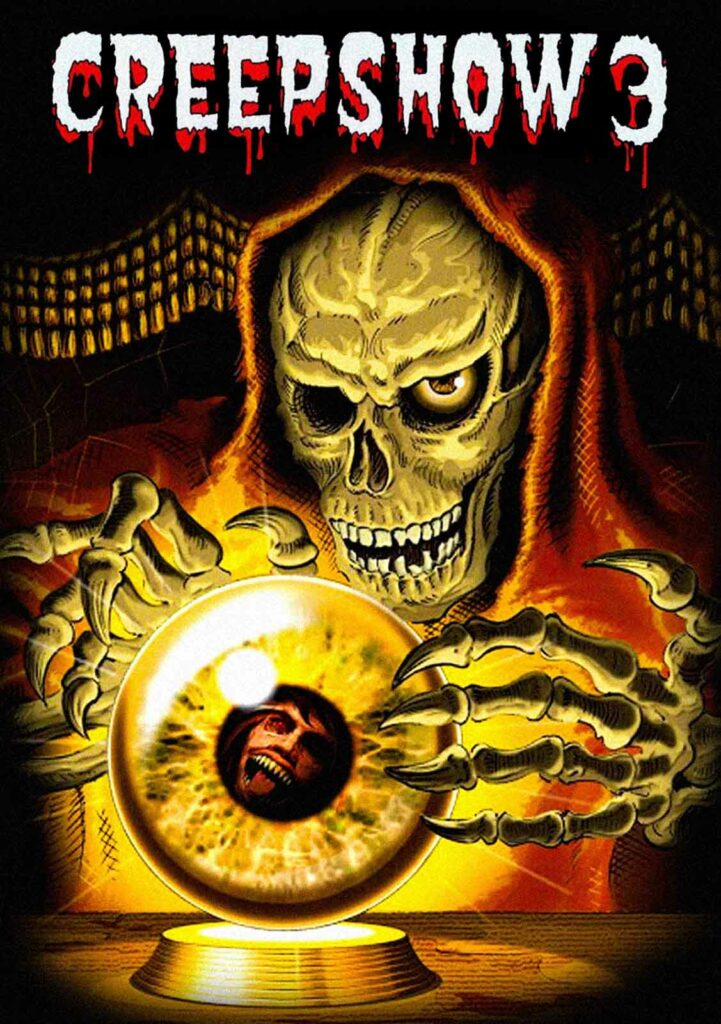

Un troisième opus inutile et bâclé qui ne présente plus aucun lien avec Stephen King ou George Romero

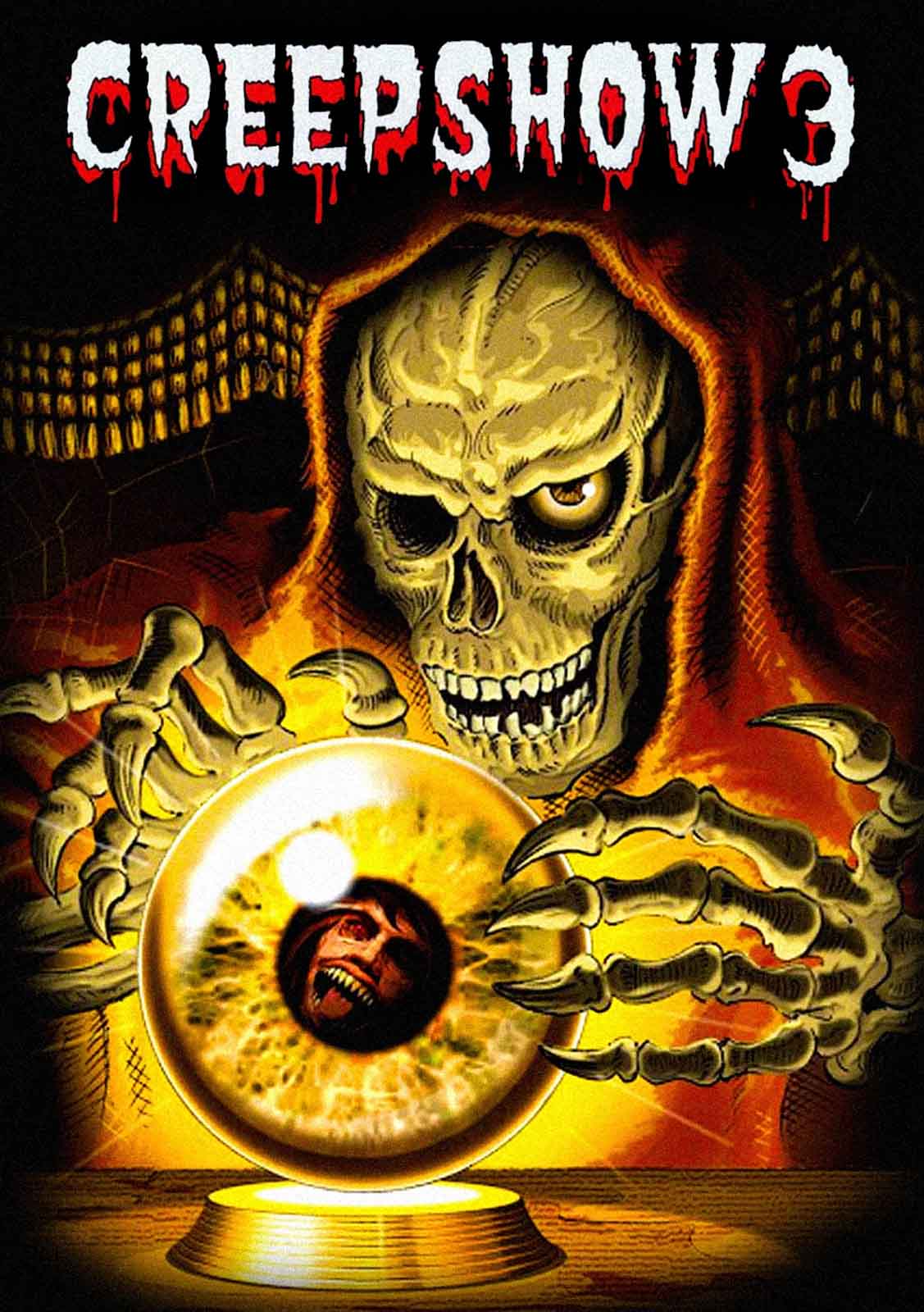

CREEPSHOW 3

2006 – USA

Réalisé par Ana Clavell et James Glenn Dudelson

Avec Stephanie Pettee, Roy Abramsohn, A.J. Bowen, Camille Lacey, Ryan Carty, Emmet McGuire, Bo Kresic

THEMA CINEMA ET TELEVISION I OBJETS VIVANTS I TUEURS I DIABLES ET DÉMONS I FANTÔMES I SAGA CREEPSHOW

Au début des années 90, George Romero travaillait sur un projet de troisième Creepshow qui ne vit malheureusement jamais le jour. Fidèle à ses habitudes, le réalisateur de La Nuit des Morts-Vivants aurait laissé une place de choix aux zombies et à la satire sociale. Le projet resta donc dans les tiroirs pendant de longues années jusqu’à ce que la firme Taurus Entertainment ne rachète la licence en même temps que celle de Day of the Dead. Tout espoir s’évapora lorsque les fans découvrirent Le Jour des Morts-Vivants 2 : Contagium qu’Anna Clavel et James Glenn Dudelson réalisèrent pour Taurus. Bâclé, peu respectueux du travail de Romero, ce « direct to vidéo » distribué en 2005 n’a aucun attrait. Hélas, le traitement réservé à Creepshow 3 est encore pire. Fort heureusement, ni Stephen King ni George Romero ne sont mentionnés au générique de cette séquelle illégitime.

Dès le prologue – une sorte de dessin animé hideux bricolé sur ordinateur – le ton est donné. Ecrits et réalisés en dépit du bon sens, cinq sketches s’enchaînent en flirtant évasivement avec le fantastique, l’horreur et la science-fiction. Dans le premier, une lycéenne découvre les effets secondaires d’une télécommande universelle achetée par son père, qui transforme tour à tour les membres de sa famille en Afro-américains et en Latinos (avec force clichés d’un racisme aberrant), puis provoque la décomposition avancée de son propre corps. Dans le second, un agent de sécurité vivant dans un appartement décrépit, au milieu d’un quartier où règnent ivrognes, mendiants et prostituées, achète une vieille radio qui lui parle avec une voix langoureuse et le pousse à commettre des actes aux lourdes conséquences.

Cinq récits qui s'entremêlent

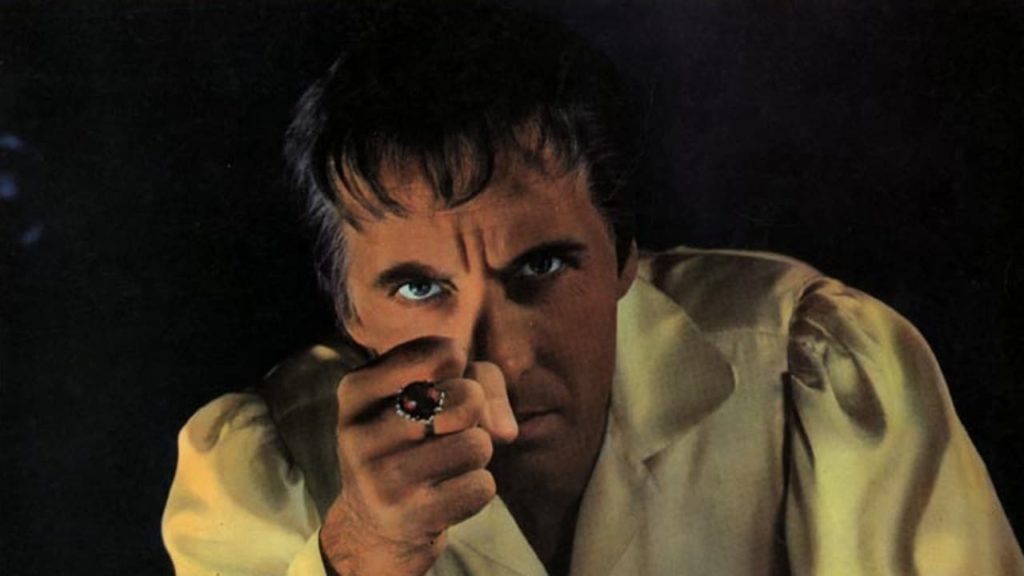

Le troisième sketch met en scène une prostituée/tueuse en série (surnommée par la presse « The Call Girl Killer ») qui assassine l’un de ses clients, lequel ressuscite sous forme de démon à la bouche démesurée pleine de dents acérées (celui qu’on voit sur le poster du film) et la tue à son tour. Dans le quatrième, un vieux scientifique excentrique présente à deux de ses anciens étudiants sa future épouse, une jeune femme qu’ils soupçonnent d’être un robot et qu’ils vont découper en morceaux pour vérifier leur théorie. L’ultime sketch, interminable, s’intéresse à un médecin antipathique et laxiste hanté par le fantôme d’un SDF mort par sa faute. Ces cinq histoires sont liées entre elles par des personnages, des lieux et des événements communs. Au fil du film, nous revoyons donc certaines scènes sous des angles différents et selon une chronologie nouvelle. C’est le seul – bien maigre – intérêt de ce troisième Creepshow à oublier toutes affaires cessantes, malgré quelques amusants maquillages spéciaux concoctés par Greg McDougall, déjà à l’œuvre sur Le Jour des Morts-Vivants 2 mais aussi sur quelques blockbusters comme Doom, Le Monde de Narnia et La Guerre des Mondes.

© Gilles Penso

Partagez cet article