Un détective privé mène l’enquête pour aider une jeune femme hantée par les visions d’un meurtre commis 40 ans plus tôt…

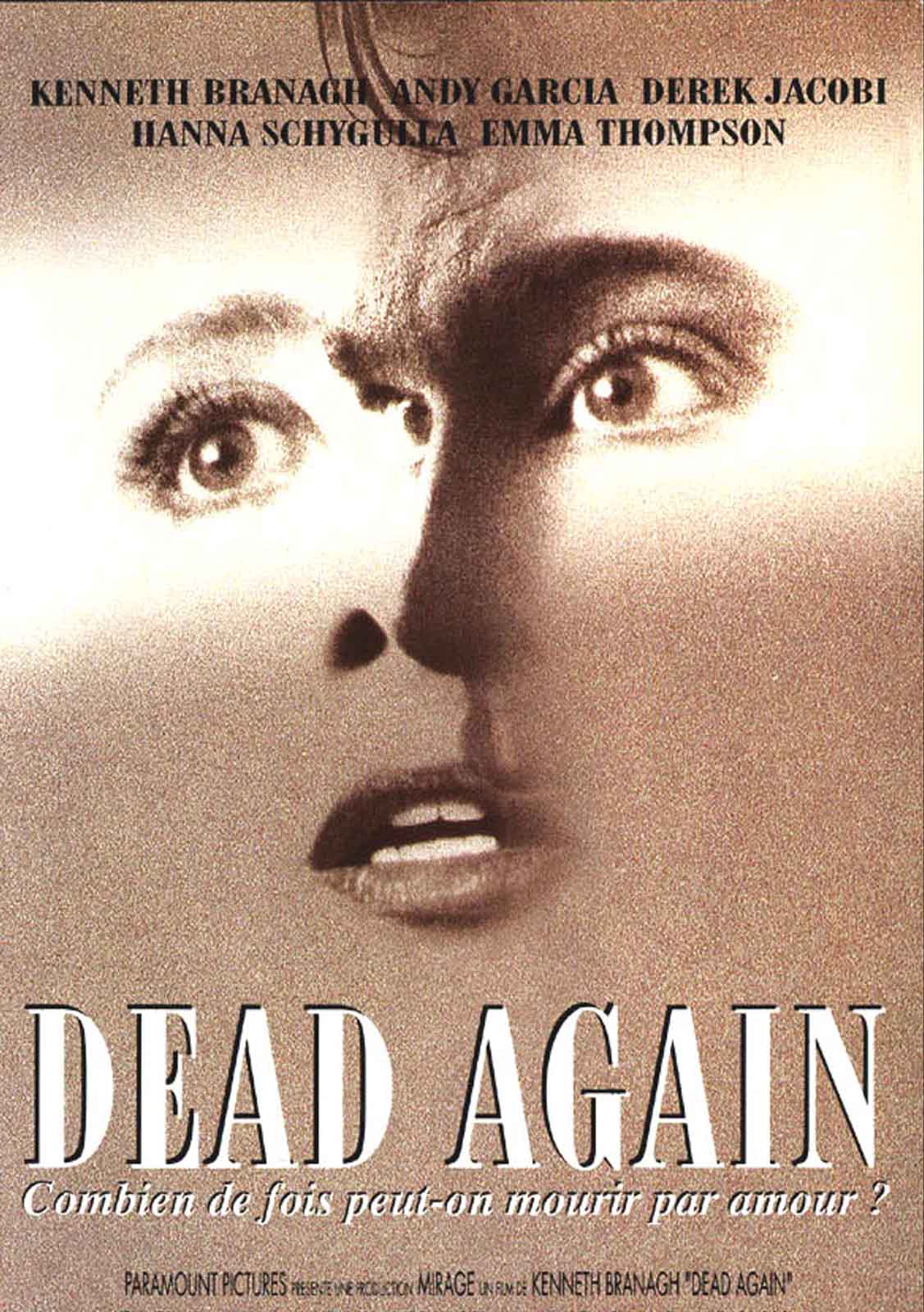

Kenneth Branagh a beau avoir débuté sa carrière comme nouveau prodige du répertoire shakespearien au théâtre et à l’écran (Henri V, Beaucoup de bruit pour rien et son Hamlet flamboyant et baroque), il aura également squatté le genre fantastique à deux reprises devant et derrière la caméra, puisqu’en plus de sa seconde réalisation qui nous intéresse aujourd’hui, on lui doit une adaptation très littérale et littéraire du roman Frankenstein, avec Robert de Niro dans le rôle de la créature. Dead Again se démarque toutefois dans sa filmographie car c’est l’un des seuls titres qui soient non adaptés d’un matériau existant, bien que lorgnant vers l’incontournable Chinatown et, par-là, vers tout un pan du film noir américain. Dead Again pourrait passer pour un film de détective privé classique mais son générique d’introduction nous plonge directement dans une ambiance quasi-horrifique, avec ces coupures de journaux évoquant le meurtre, dans les années 40 à Los Angeles, d’une femme (Emma Thompson), pour lequel son compositeur de mari, Strauss (Kenneth Branagh), est accusé et condamné à la chaise électrique. Avant de mourir, celui-ci déclare que « ce n’était pas fini. »

Après avoir posé de façon aussi efficace que facile tous les éléments sur lesquels le film tissera le reste de sa trame, le film reprend à notre époque : une jeune femme amnésique et mutique (Emma Thompson) vient frapper aux portes d’un orphelinat catholique de Los Angeles, un établissement qui fut autrefois la résidence de Strauss. Mike Church (Kenneth Branagh), un détective privé spécialisé dans les disparitions, est chargé de retrouver l’identité de la jeune femme mais une troublante familiarité s’installe entre eux. Son seul indice : sa peur panique des ciseaux, qui s’avérèrent être l’arme du crime de Mme Strauss. Aussi rationnel qu’il puisse être, Mike se résout à l’emmener chez un voyant (Derek Jacobi) qui, après une séance d’hypnose, est persuadé qu’elle est la réincarnation de la victime, tandis qu’un autre médium (Robin Williams, dont la participation fut « cachée » durant la promotion du film parce que Paramount craignait que le film ne soit erronément considéré comme une comédie à l’époque) suggère également que Mike lui-même a peut-être aussi déjà croisé cette femme dans une vie antérieure, mais pas forcément dans le rôle et sous l’identité qu’il imagine…

Feuille, papier, ciseaux

Il est une ficelle, une mécanique, utilisée dans de nombreux thrillers (en particulier dans les années 90) qui consiste à poser une paire de gros sabots au détour d’une scène d’introduction afin de mieux les chausser pour le dénouement : si un personnage principal explique de façon incongrue dans les cinq premières minutes qu’il n’a jamais le temps de jouer du violon, il y a fort à parier qu’il vienne à bout du méchant deux heures plus tard en lui plantant son archer dans le crâne ! Dans Dead Again, l’image des ciseaux est reprise jusqu’à plus soif, jusqu’à un final virant au grotesque totalement assumé par Kenneth Branagh. Mais l’insuccès du film proviendrait plutôt d’un aspect qui dérouta le public lors des projections-test : le scénario stipule en effet qu’un homme peut se réincarner en femme, et vice-versa, un concept qui ne manqua pas de dérouter une partie du grand-public et même la critique américaine, jugeant l’idée abracadabrante et farfelue. Toutefois, au-delà de cette variation originale et avant-gardiste, Branagh livre un film noir de bonne tenue, même si la déférence au genre donne au scénario un air de « points à relier » assez mécanique. Dead Again n’en reste pas moins plaisant grâce à l’inaltérable cinégénie de la Cité des Anges et la partition tonitruante de Patrick Doyle. Si Branagh aborde l’élément fantastique sans dédain ni snobisme, on peut néanmoins s’interroger sur l’impact narratif réel de la réincarnation par rapport à une simple amnésie, d’autant que la distribution des rôles interfère dans la logique même de l’idée selon laquelle l’âme et le corps ne sont pas liés. In fine, le réalisateur se focalise avant tout sur la résolution de l’enquête plutôt que sur les implications spirituelles ou philosophiques de son sujet.

© Jérôme Muslewski

Partagez cet article