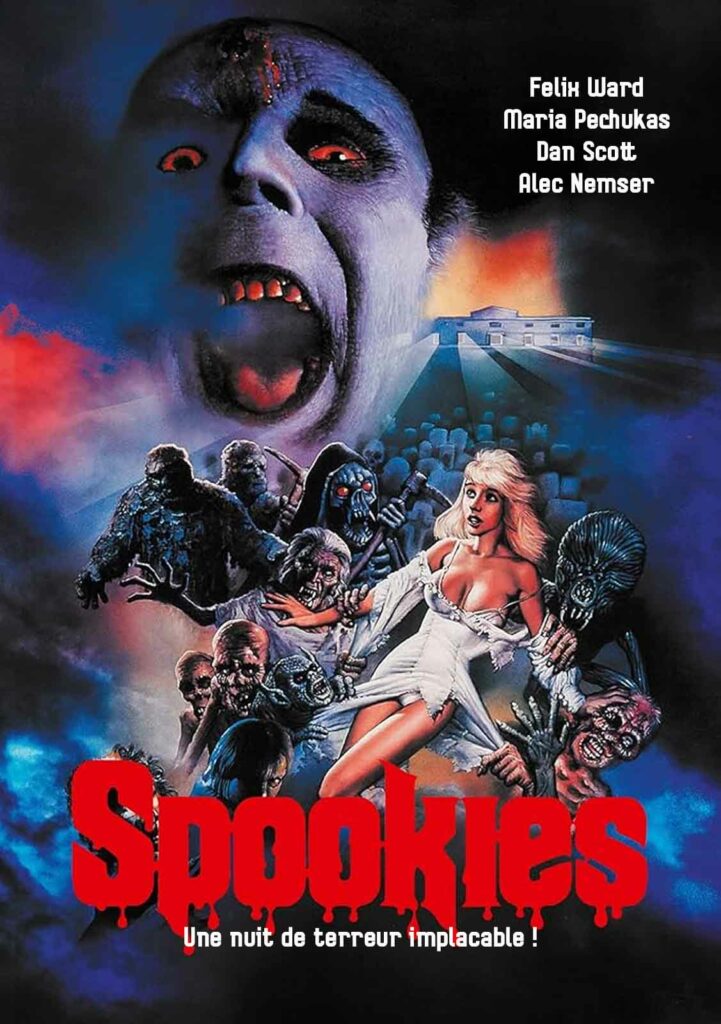

Une grande foire aux monstres grimaçants et dégoulinants bricolée avec les moyens du bord

SPOOKIES

1987 – USA

Réalisé par Eugenie Joseph, Thomas Doran et Brendan Faulkner

Avec Felix Ward, Maria Pechukas, Dan Scott, Alec nemser, A.J. Lowenthal, Pat Wesley Bryan, Peter Dain, Nick Gionta, Lisa Friede

THEMA DIABLE ET DÉMONS I ZOMBIES I SORCELLERIE ET MAGIE I ARAIGNÉES I FANTÔMES I MORT I PETITS MONSTRES

Au milieu des années 80, Thomas Doran et Brendan Faulkner commencent le tournage d’un petit film d’horreur baptisé Twisted Souls. Après l’abandon du projet suite à plusieurs problèmes juridiques, la productrice Eugenie Joseph décide de récupérer les séquences déjà en boîte et de tourner elle-même trois quart d’heure d’images additionnelles, avec un casting différent. Le résultat, retitré Spookies, est fatalement décousu et confus. Mais cet état de fait justifie-t-il l’incroyable médiocrité de la mise en scène, des dialogues et du jeu des comédiens ? Lorsque le film commence, l’influence du Phantasm de Don Coscarelli semble planer sur le métrage. Le petit Billy, déçu que ses parents aient oublié son anniversaire, a décidé de s’enfuir dans un cimetière en pleine nuit. Il pénètre bientôt avec curiosité dans un grand manoir attenant, y trouve un gâteau et des jouets qui semblent disposés là à son attention, mais lorsqu’il entreprend d’ouvrir un des paquets duquel surgit une tête coupée lui souhaitant un bon anniversaire, Billy prend naturellement ses jambes à son cou.

Au bout d’un quart d’heure, notre tête blonde est sauvagement agressée par un monstre au visage grimaçant et aux oreilles pointues qui le défigure à coups de griffes puis l’enterre vivant ! La scène pourrait être choquante, mais la maladresse de sa mise en scène ne provoque qu’une vague indifférence. Entre-temps, un vieux sorcier au visage frippé, Kréon, veille amoureusement sur le corps de sa jeune promise Isabelle, qui sommeille telle la Belle au Bois Dormant depuis soixante-dix ans. Pour la ramener à la vie, allez savoir pourquoi, il va devoir multiplier les sacrifices humains. Ça tombe bien, puisque deux voitures pleines d’adolescents stupides viennent faire halte dans les parages.

La salsa des démons

En s’installant dans le manoir, les nouveaux venus deviennent les proies d’une impressionnante collection de monstres tous plus bizarres les uns que les autres : un démon femelle hideux à la Evil Dead, des morts-vivants particulièrement dégoulinants, trois zombies difformes et boueux qui émettent des flatulences ridicules, le cadavre grimaçant d’une pendue, un affreux gremlin reptilien particulièrement vorace, une créature lovecraftienne et gluante dont les tentacules électrocutent et décomposent ceux qu’ils touchent, une statue de la Mort armée d’une faux, une sorcière qui crache du feu et, clou du spectacle, une séduisante Asiatique qui se transforme en araignée géante au cerveau hypertrophié… Dix minutes avant la fin, le film se débarrasse de tous ses protagonistes et se concentre alors sur Isabelle, enfin revenue parmi les vivants, qui prend la poudre d’escampette dans les bois et se retrouve coursée par des dizaines de zombies, jusqu’à un dénouement confinant au grand n’importe quoi. Du coup, Spookies s’apprécie principalement comme un train fantôme enchaînant à un rythme généreux les effets spéciaux rigolos et variés (maquillages spéciaux, marionnettes mécaniques, animation image par image, voire même grattage sur pellicule). L’emploi de la touche « accéléré » de la télécommande est donc vivement conseillé.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article