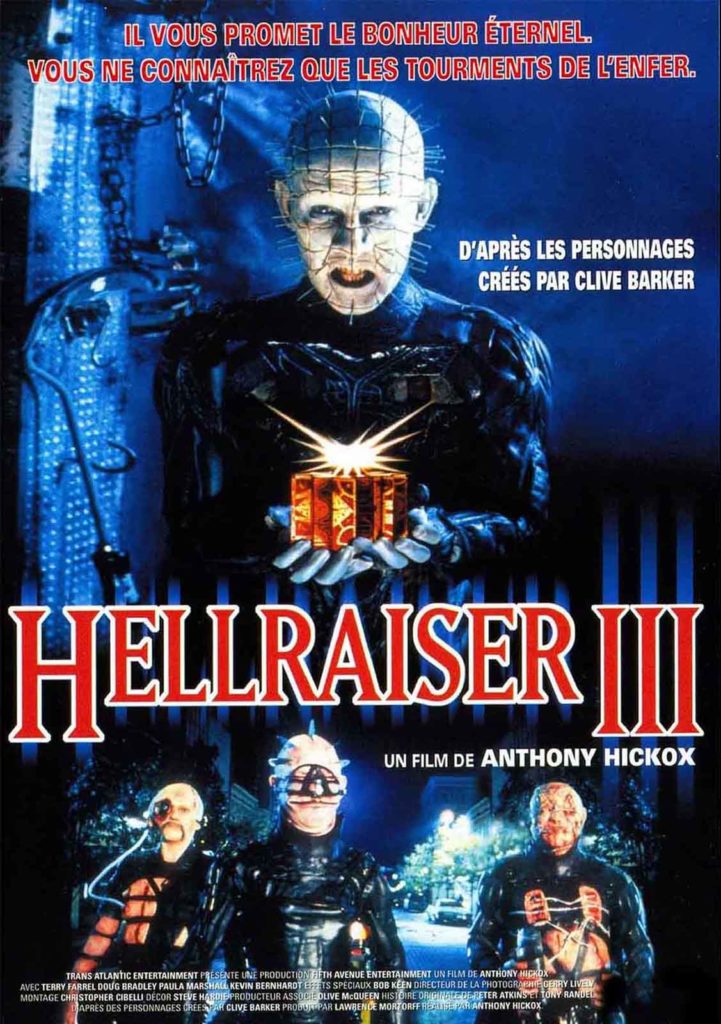

Anthony Hickox signe un troisième épisode très récréatif qui sacrifie quelque peu l'épouvante au profit du spectaculaire

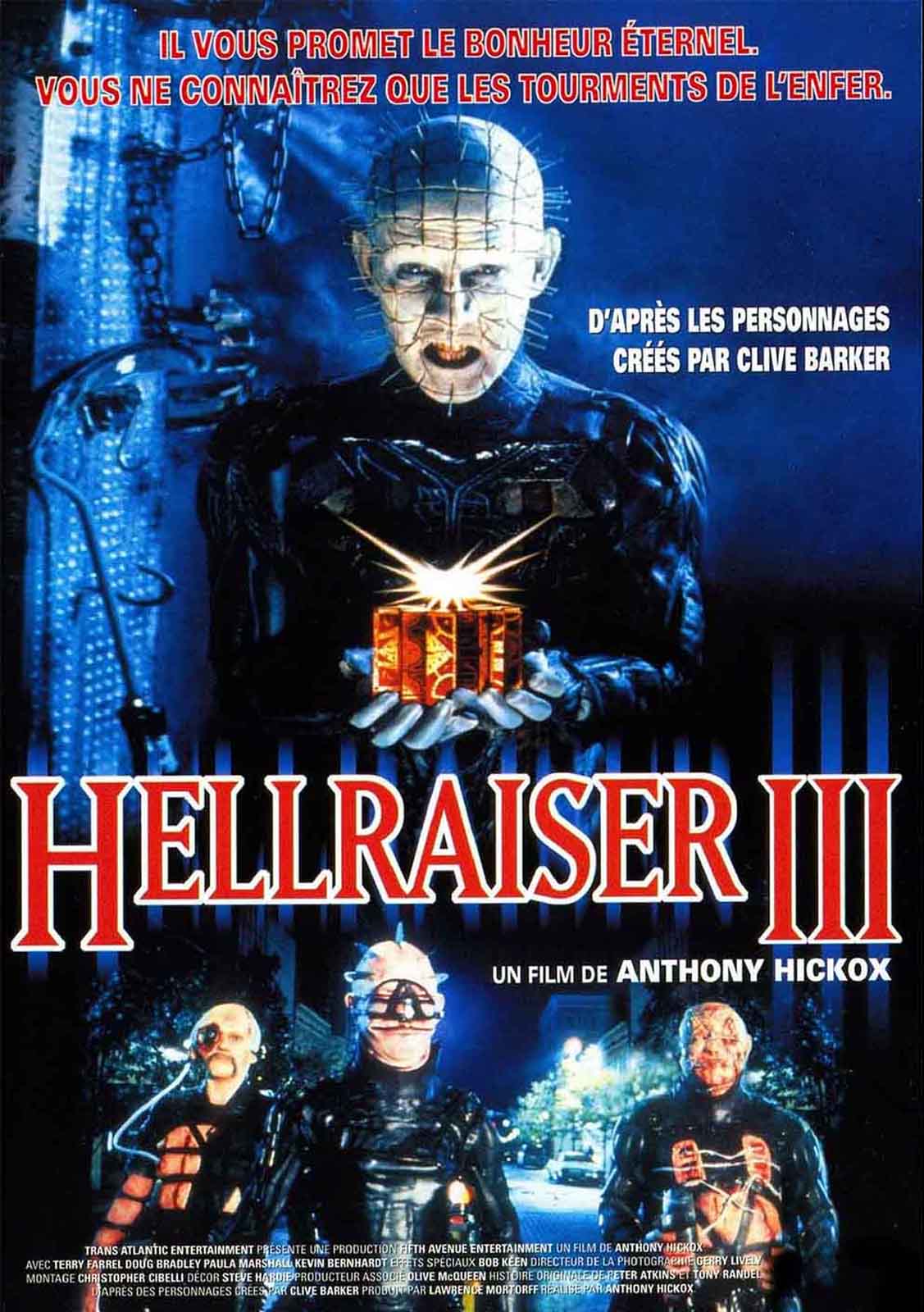

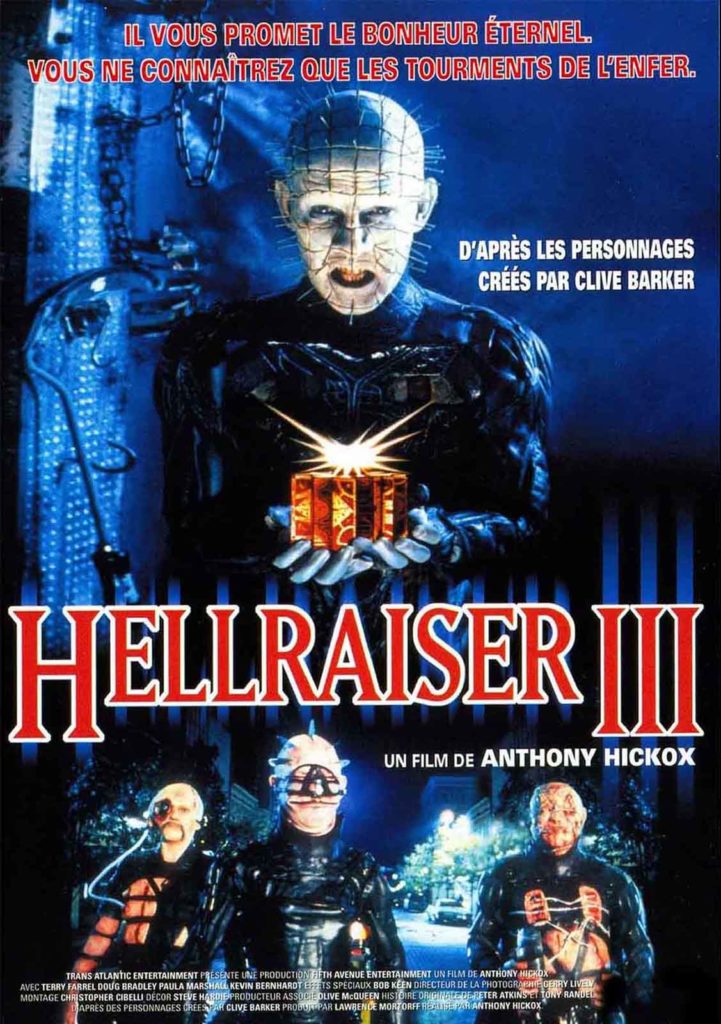

HELLRAISER 3 – HELL ON EARTH

1992 – USA

Réalisé par Anthony Hickox

Avec Kevin Bernhardt, Lawrence Mortorff, Terry Farrell, Ken Carpenter, Sharon Hill, Paula Matshall, Doug Bradley

THEMA DIABLE ET DEMONS I SAGA HELLRAISER

Scénariste du second Hellraiser, Peter Atkins écrivit également ce troisième opus en collaboration avec Tony Randell et s’apprêtait à le réaliser lui-même. Mais lorsque les dirigeants de Miramax rachetèrent la franchise, ils n’estimèrent pas l’auteur assez expérimenté pour s’asseoir sur le fauteuil du metteur en scène et engagèrent à sa place Anthony Hickox, signataire d’un sympathique Warlock. Hellraiser 3 se focalise dans un premier temps sur J.P. Monroe (Kevin Bernhardt), le jeune propriétaire d’un club branché de New York qui fait l’acquisition, dans une galerie d’art, d’une étrange sculpture ornée de visages grimaçants. Kleptomane sur les bords, l’un des adolescents qui fréquentent le club arrache un morceau de cette sculpture, en forme de cube, et prend la fuite. Peu après, il se retrouve aux urgences, le corps couvert de chaînes qui déchirent peu à peu sa chair jusqu’à ce qu’il explose littéralement en morceaux. Témoin de la scène, la journaliste Joey Summerskill (Terry Farrell) décide de mener l’enquête. Sa seule piste est Terri (Paula Marshall), la petite amie de la victime, qui a conservé le cube. Entre-temps, Monroe découvre que sa statue abrite des démons avides de chair. Lorsqu’une de ses conquêtes féminines est dépecée puis aspirée sous ses yeux, il s’écrie : « Jésus Christ ! ». « Pas tout à fait » rétorque stoïquement Pinhead, soudain revenu d’entre les morts.

Le pacte de sang, leitmotiv de la saga Hellraiser, recommence donc, car comme notre Cénobite à tête d’épingles le dit si ironiquement : « L’Enfer vaut bien quelques sacrifices ». Les liens de ce troisième opus avec les épisodes précédents ne se révèlent que progressivement. Nous apprenons ainsi que la statue provient de l’institut psychiatrique du professeur Channard. Et sur une vieille bande vidéo récupérée chez le défunt médecin, Kirsty Cotton (Ashley Laurence) tente d’expliquer les dangers de la fameuse boîte qu’elle décrit comme « la porte de l’Enfer ». Une fois de plus, le maquilleur Bob Keen se surpasse, nous offrant notamment un carnage très imaginatif dans le club de Monroe au cours duquel les victimes sont massacrées à coups de CD, de glaçons ou de boules de bowlings !

Toute une armée de nouveaux Cénobites

Aux côtés de Pinhead, toute une armée de nouveaux Cénobites fait dès lors son apparition, et c’est sur Terre qu’ils sévissent maintenant, comme l’annonce fort justement le sous-titre original. L’ex-caméraman qui a un objectif acéré greffé dans l’œil, l’ancien barman qui crache désormais du feu, le DJ qui propulse des disques acérés tourmentent donc notre pauvre journaliste, ainsi que Monroe et Terri, eux aussi mués en démons tout de cuir vêtus. Les effets visuels, points faibles techniques des épisodes précédents, sont plutôt soignés, bénéficiant cette fois-ci des tout nouveaux outils numériques. Le film s’avère même très généreux en effets pyrotechniques, notamment lorsque Joey court dans la rue nocturne, assaillie par des explosions en chaîne. Certes, on sent bien que la série s’essouffle et que le spectaculaire cherche progressivement à l’emporter sur l’épouvante inhérente au concept initial. Mais le film demeure fort distrayant et s’achève comme il se doit sur une fin très ouverte.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article