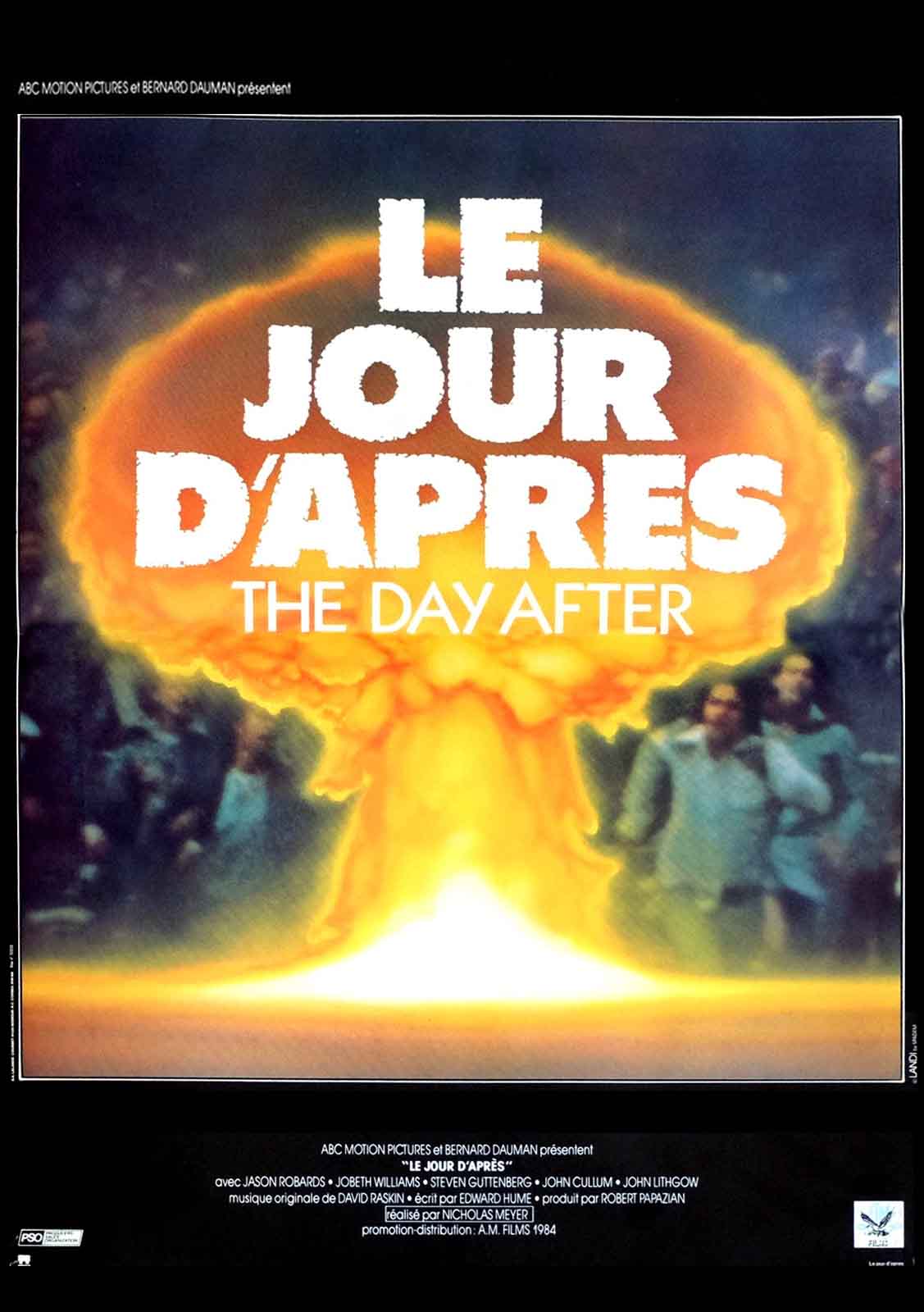

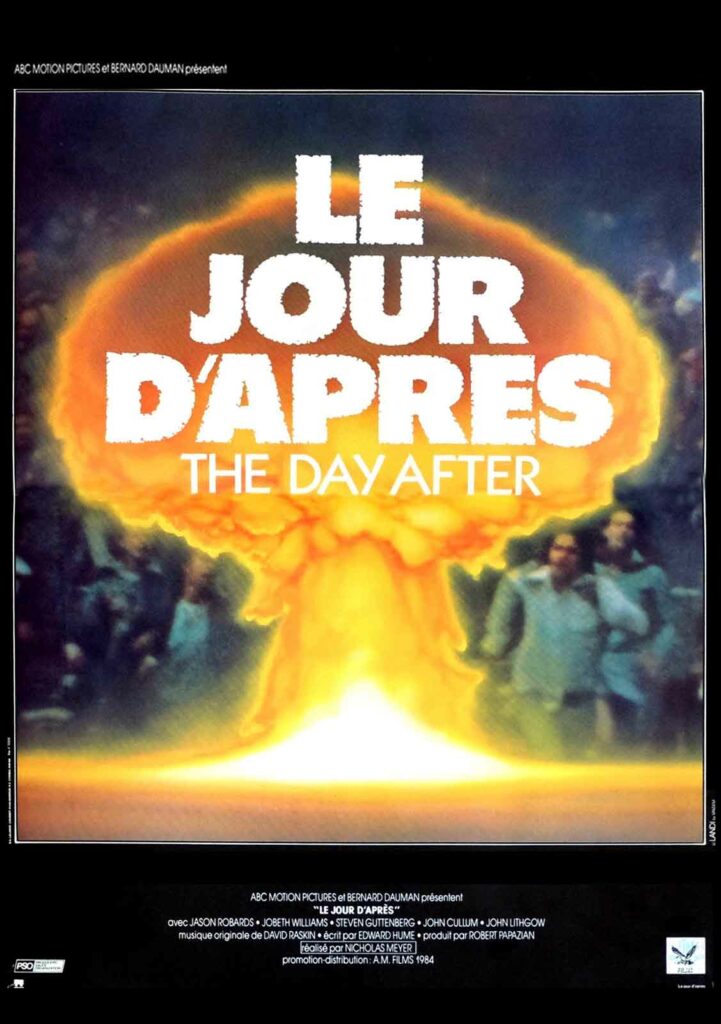

En pleine tension Est-Ouest, Nicholas Meyer réalise un film catastrophe d'un réalisme terrifiant

THE DAY AFTER

1983 – USA

Réalisé par Nicholas Meyer

Avec Jason Robards, Jobeth Williams, Steve Guttenberg, John Cullum, John Lithgow, Bibi Besch, Lori Lethin, Amy Madigan

THEMA POLITIQUE FICTION I CATASTROPHE

Auteur des savoureux C’était demain et Star Trek 2: la colère de Khan, Nicholas Meyer sacrifie en 1983 à la mode du film catastrophe avec Le Jour d’après. Mais il se distingue de la plupart de ses prédécesseurs en mettant principalement l’accent sur ses personnages et sur les répercussions du drame, loin des stéréotypes généralement rattachés au genre. La première partie du film s’attache à nous présenter les différents habitants de la petite ville de Kansas City, dans le Missouri. D’emblée, le tableau idyllique est entaché par des bulletins d’informations de plus en plus préoccupants, annonçant l’accroissement de la tension entre l’Est et l’Ouest. Avec simplicité et réalisme, Meyer nous décrit les réactions de la population face à l’invasion de l’Allemagne de l’Ouest par la Russie, prélude à une menace d’attaque nucléaire. Chacun y va de sa petite théorie. Les conservateurs pensent que les Etats-Unis ont tort de se mêler des affaires étrangères, les optimistes espèrent que les hommes ne reproduiront pas les erreurs du passé… Puis vient l’inévitable panique : la razzia dans les supermarchés, la fuite éperdue vers les abris, et enfin la catastrophe elle-même. Mélange d’images d’archives, d’effets spéciaux visuels et de séquences de destructions en tout genre, ce désastre fait froid dans le dos et prend aux tripes.

Les images fortes se succèdent sans concession : hommes en feu, monstrueux champignons atomiques se dressant au-dessus des voitures, bâtiments soufflés. Certes, certaines idées visuelles naïves s’avèrent artificiellement démonstratives, notamment les arrêts sur image sur différents personnages se muant en squelette après que l’image soit passée au négatif. Mais le terrible impact de la catastrophe n’en est guère amenuisé. Après les explosions, les furtives visions du désastre sont frappantes : ville entièrement dévastée, buildings détruits via d’étonnants matte paintings, corps calcinés sous les gravats, pluie de cendres permanente, cadavres de bétail éparpillés dans un champ en ruines. En pareille situation, les sentiments s’exacerbent. Tandis que certains s’entraident, d’autres se calfeutrent dans leur cave sans se soucier du reste du monde, d’autres encore retournent à l’état sauvage, tandis que les médecins d’un hôpital s’efforcent dérisoirement de soigner tous les blessés qu’ils peuvent.

Les ruines de la civilisation

Les images surréalistes se succèdent alors, comme cette poignée de fidèles qui écoutent le sermon d’un prêtre dans les ruines d’une église, ou ce terrain de basket transformé en gigantesque mouroir. La dernière partie du Jour d’Après nous montre la dégénérescence physique et psychologique des protagonistes et ne laisse guère d’espoir. Le film s’achève sur le dernier instinct ridicule de propriété d’un homme cherchant mollement à chasser des individus assis sur le tas de ruines qui fut, jadis, sa maison. Un peu long, un tantinet démonstratif, ce téléfilm ambitieux, distribué en salles en Europe, s’avère malgré tout diablement efficace. Pour enfoncer le clou, un carton au générique de fin annonce que les dommages montrés dans le film sont moins sévères que ceux qui surviendraient réellement en cas d’attaque nucléaire massive.

© Gilles Penso

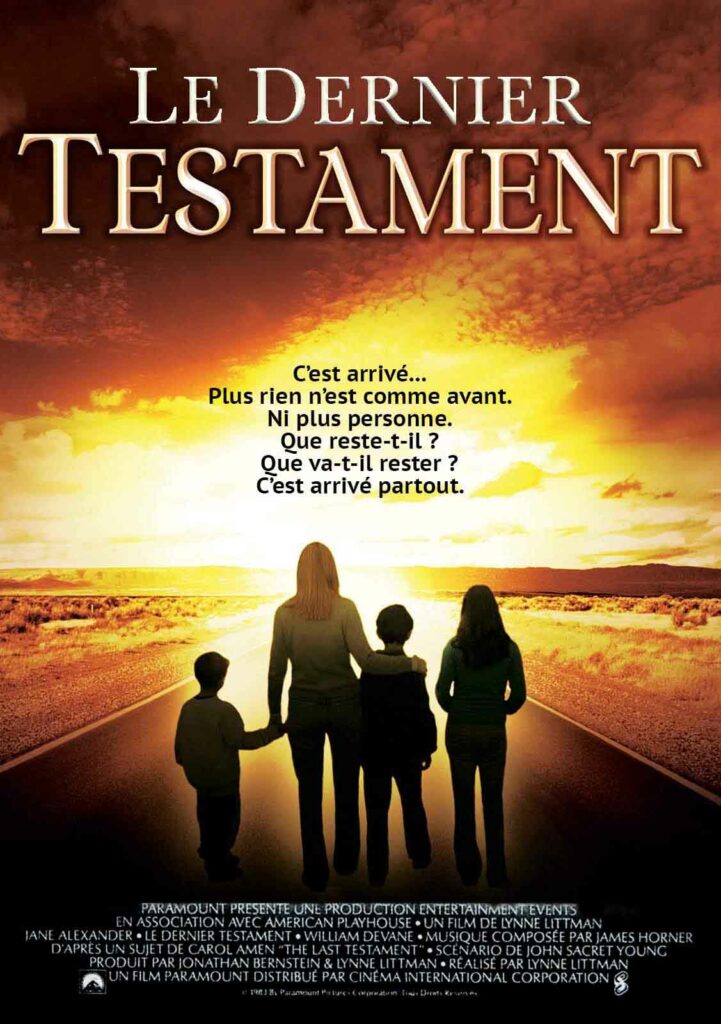

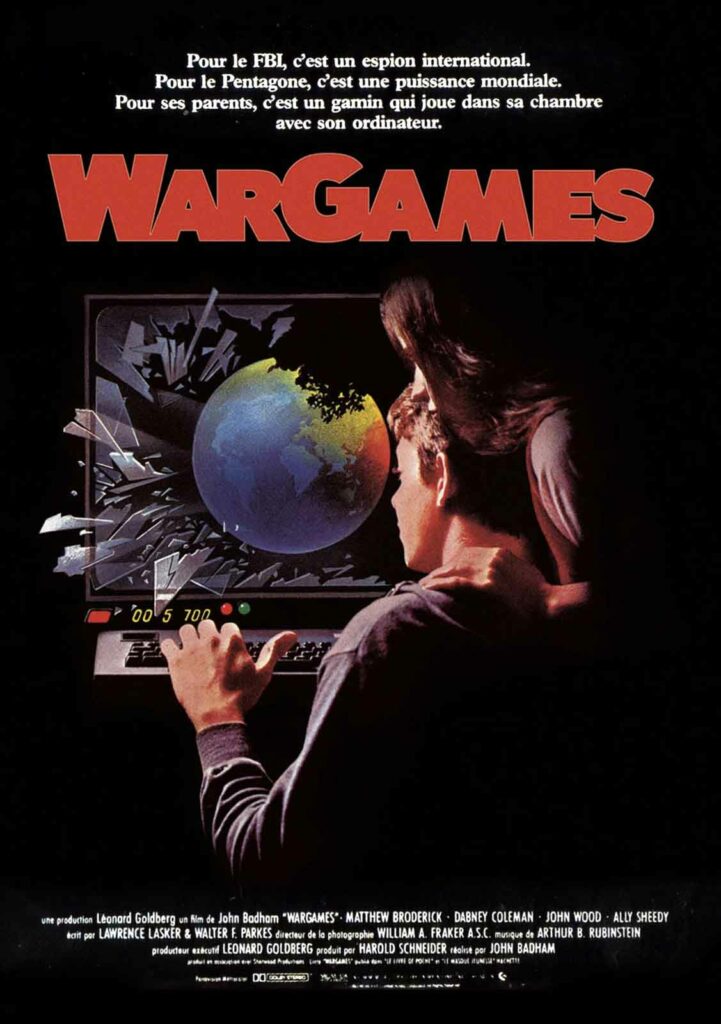

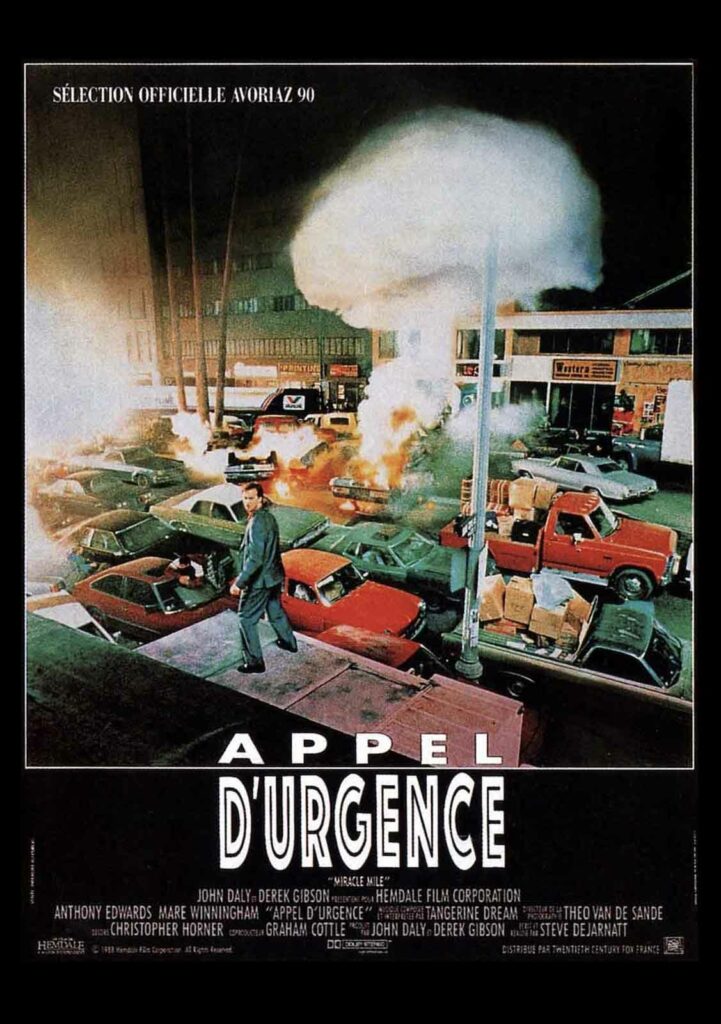

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article