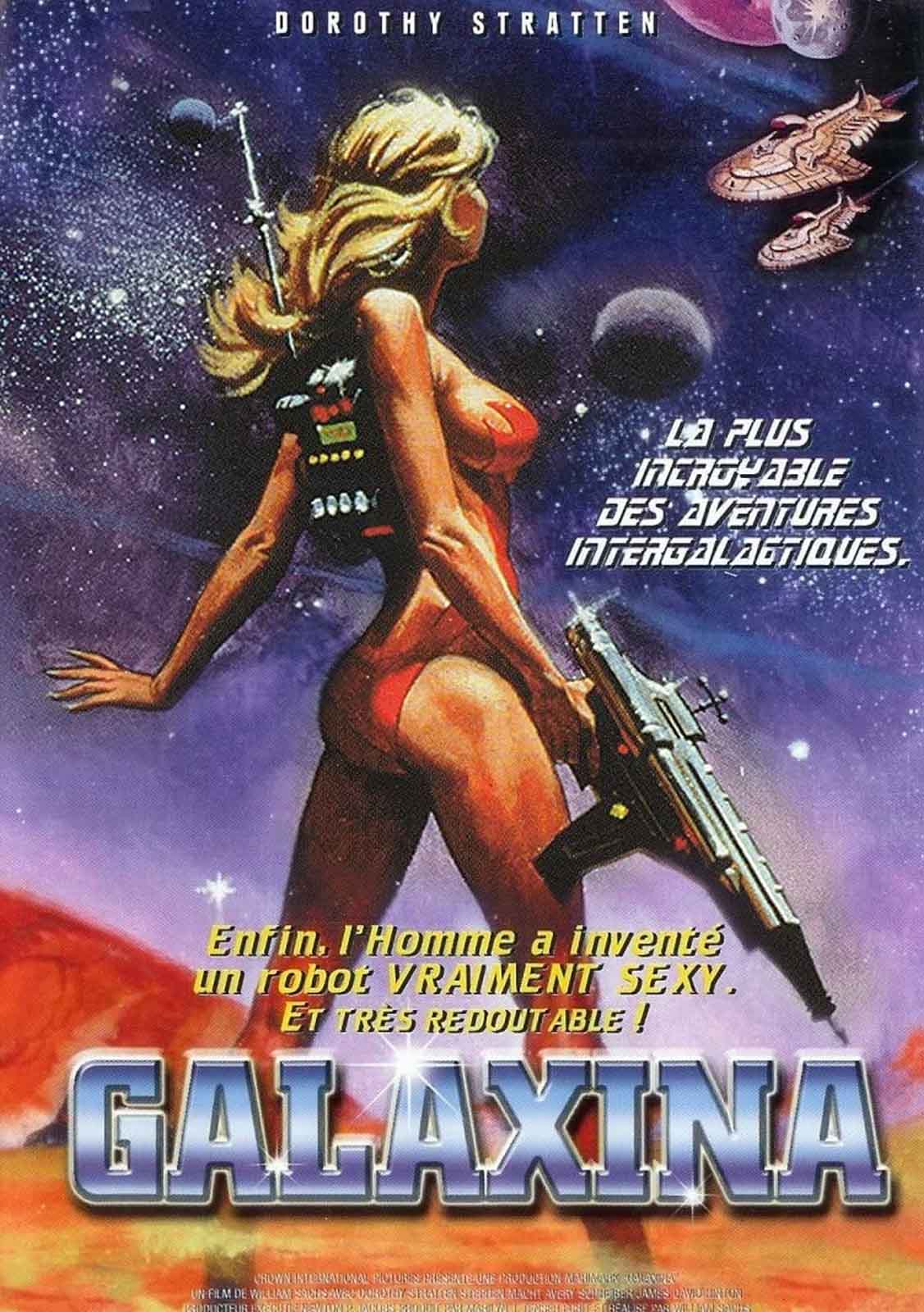

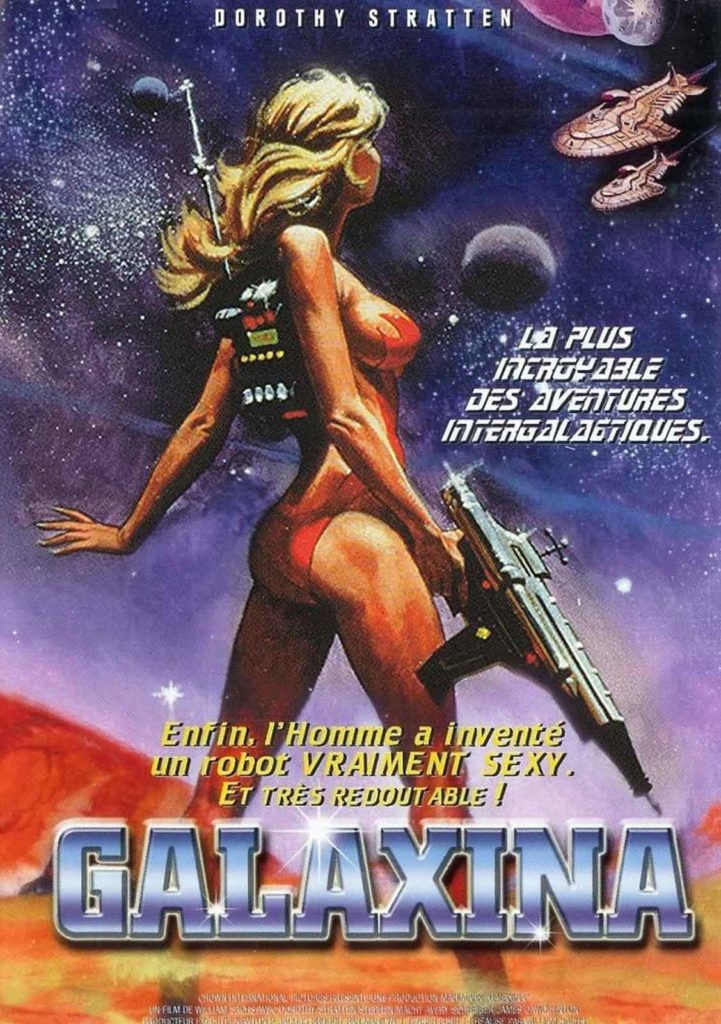

Une parodie de space opera facultative et anecdotique, malgré la présence de Dorothy Stratten en androïde aux formes généreuses

GALAXINA

1980 – USA

Réalisé par William Sachs

Avec Stephen Macht, Dorothy Stratten, Avery Schreiber, J.D. Hinton, Lionel Mark Smith, Tad Horino, Ronald Knight

THEMA SPACE OPERA I ROBOTS I EXTRA-TERRESTRES

Galaxina est un film qu’on aimerait pouvoir défendre, mais il faut bien avouer qu’il constitue un bon exemple de ce qu’il ne faut surtout pas faire lorsqu’on se lance dans l’exercice de la parodie. A la base, le principe – plutôt réjouissant sur le papier – consiste à se moquer de La Guerre des étoiles, Star Trek et Alien, via un scénario prétexte au cours duquel l’équipage d’un vaisseau spatial de la police est envoyé en mission sur la planète Altar 1 afin de récupérer l’Etoile Bleue avant qu’elle ne tombe entre les mains du maléfique Ordric (Ronald Knight). Tout y est : le texte d’introduction défilant en perspective sur fond étoilé, le carnet de bord du capitaine, le petit monstre qui sort du corps d’un membre de l’équipage et se cache dans les coursives du vaisseau, deux imitations successives du Cantina Bar et de ses créatures bariolées (l’une dans une maison close intersidérale, l’autre dans un restaurant tenu par des extra-terrestres anthropophages), un sosie de Monsieur Spock… Le drame, c’est qu’aucun des gags ponctuant le film ne fait mouche, aucune blague n’arrache le moindre sourire. Soit les traits d’humour tombent malencontreusement à plat, soit ils sont mal rythmés, soit ils ont déjà été vus ailleurs (la ponctuation musicale qui survient à chaque fois que quelqu’un prononce le mot « Etoile Bleue » fait écho aux chevaux hennissants dans Frankenstein Junior à l’annonce de « Frau Blüher »).

Bref, Galaxina suscite assez rapidement l’ennui, voire l’embarras. Le film aurait pu se rattraper par sa mise en forme, d’autant que la photographie est confiée au talentueux Dean Cundey, chef opérateur régulier de John Carpenter (La Nuit des masques, Fog, The Thing) et de plusieurs productions Spielberg (Retour vers le Futur, Jurassic Park). Mais la mise en scène maladroite de William Sachs, à qui nous devons le shocker gore Le Monstre qui vient de l’Espace, ne rehausse guère le niveau, le cinéaste promenant régulièrement et inlassablement sa caméra dans les couloirs déserts du vaisseau sans la moindre justification narrative. Pourtant, Galaxina vaut un petit détour, ne serait-ce que pour le charme indicible de la sublime Dorothy Stratten, charme hélas bien éphémère puisque la belle fut assassinée par son ex-petit ami l’année de la sortie du film (ce drame sera relaté dans Star 80 de Bob Fosse).

Les sentiments d'une femme-robot

Dans Galaxina, Dorothy joue le rôle-titre d’une androïde aux formes généreuses que les hommes n’ont pas le droit de toucher, sous peine de recevoir une redoutable décharge électrique. Mais elle tombe peu à peu amoureuse de l’athlétique lieutenant Thor (Stephen Macht) et modifie alors sa propre programmation. Une idée intéressante, malheureusement très sous-exploitée par un scénario chaotique signé Sachs lui-même. Le film vaut aussi le coup d’œil pour une galerie de monstres caricaturaux signés par le débutant Chris Walas (futur créateur des Gremlins et de La Mouche), notamment une version miniature d’alien, un nain poilu mangeur de pierres à la gueule démesurée et des espèces d’extra-terrestres loups-garous friands de chair humaine. Sept ans plus tard, Mel Brooks tentera une recette similaire avec un peu plus de bonheur dans sa Folle histoire de l’espace.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article