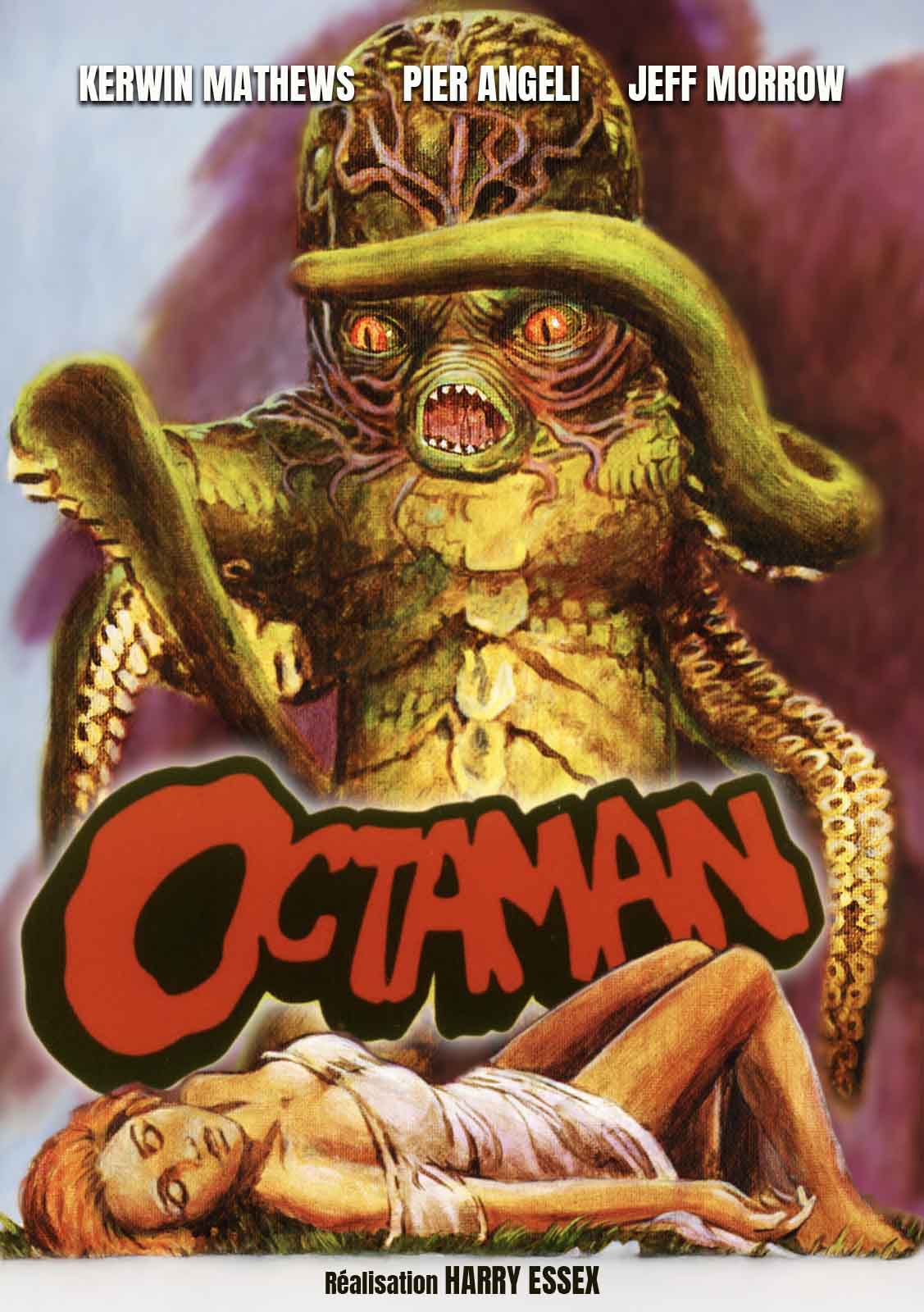

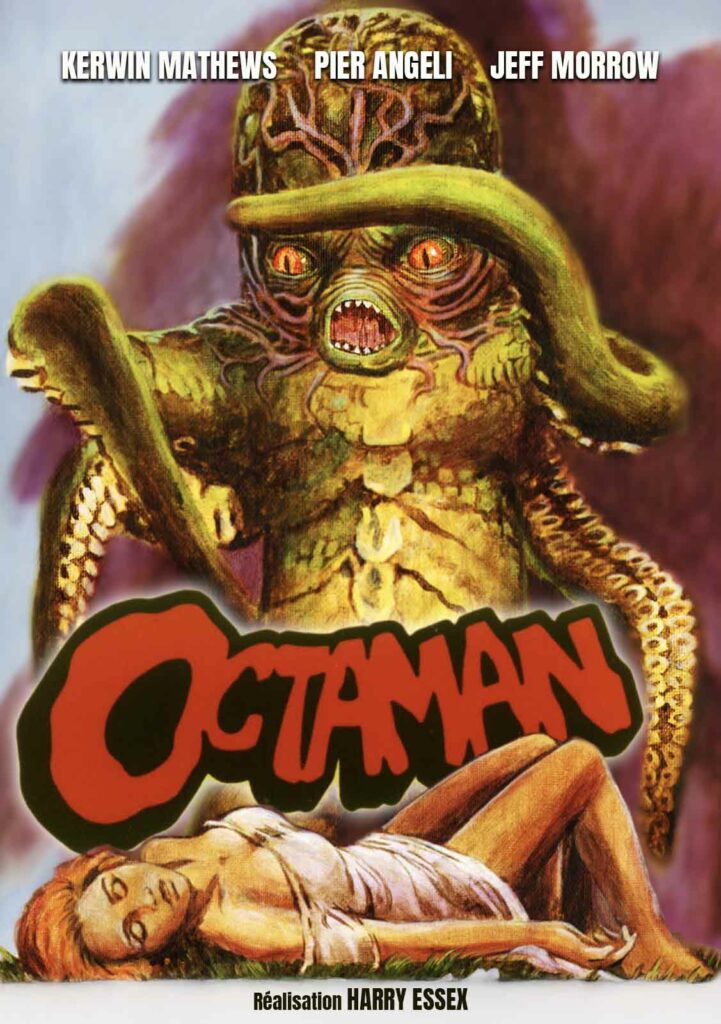

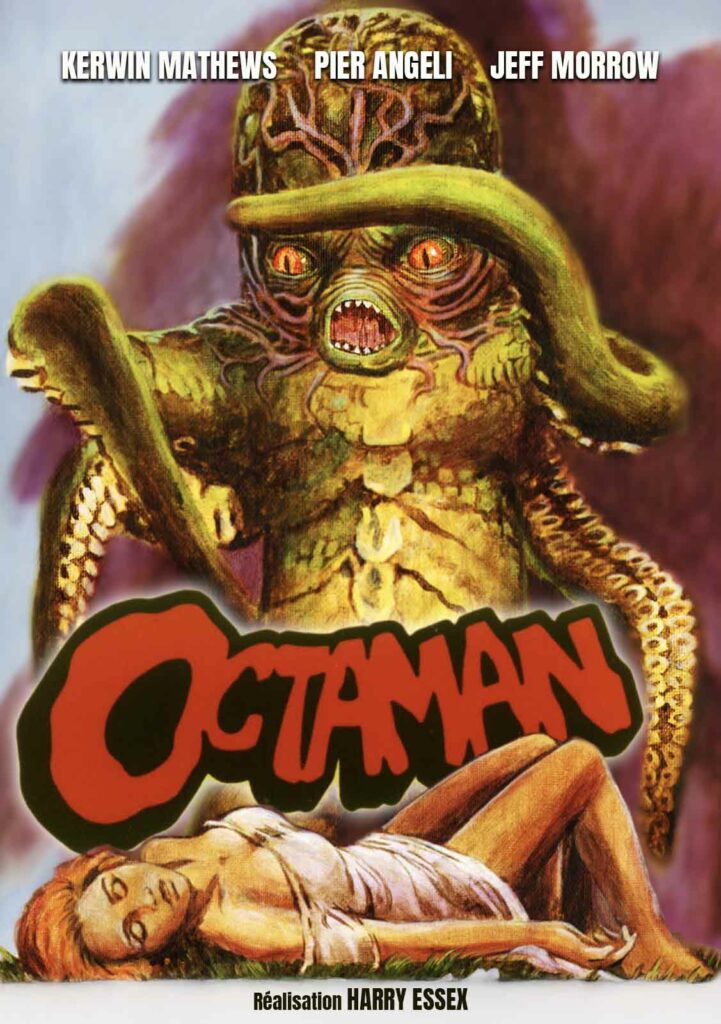

Digne d'une série B de SF des années 50, un monstre hydrocéphale mi-homme mi-pieuvre terrorise la population

OCTAMAN

1971 – USA

Réalisé par Harry Essex

Avec Kerwin Matthews, Pier Angeli, Jeff Morrow, David Essex, Jerome Guardino, Robert Warner, Norman Fields

THEMA MONSTRES MARINS

Il est généralement admis que les monstres les plus improbables et les plus grotesques de l’histoire du cinéma de science-fiction sont nés dans les années 50, berceau des Robot Monster, Invasion of the Saucer Men et autres L’Homme Alligator. Mais les seventies aussi ont su parfois s’avérer prolixes en la matière, comme le prouve cet Octaman résolument anachronique. Initiateur du projet, Harry Essex fut le scénariste de L’Étrange créature du lac noir, et on imagine que le brave homme s’efforça, avec un ou deux métros de retard, de retrouver le succès du classique de Jack Arnold. Il imagina donc un autre homme-poisson, en s’appuyant sur un postulat quelque peu daté. Kerwin Matthews, ancienne étoile montante du cinéma merveilleux des années 50/60 (Le 7ème voyage de Sinbad, Jack le tueur de géants) cachetonne ici sans conviction dans le rôle du chef d’une petite expédition étudiant les effets des radiations sur l’eau d’une réserve naturelle.

Leur première découverte est une mignonne petite pieuvre aux yeux exorbités qui pousse d’étranges hululements, dont la peau en plastique et les déplacements gauches façon marionnette pour enfants suscitent déjà quelques pouffements de rire. Mais ce n’est qu’un amuse-gueule, car lorsque surgit enfin l’Octaman, grand-frère de la gentille bébête venu l’arracher aux mains des vils humains, les zygomatiques des spectateurs s’activent frénétiquement. Comment réagir autrement, face à cette créature humanoïde au crâne hypertrophié en forme de choux, aux orbites globuleux, à la bouche ronde garnie de dents pointues, et aux tentacules en caoutchouc qui pendouillent lamentablement pendant qu’il se déplace sur la terre ferme ? Comme s’il n’était absolument pas conscient du potentiel comique de son monstre, Harry Essex mène son film avec un premier degré imperturbable, orchestre des scènes de combats apathiques et nous livre même le cliché absolu hérité des « monster movies » des fifties : la fille évanouie transportée dans les bras de la bête.

Un costume conçu par Rick Baker

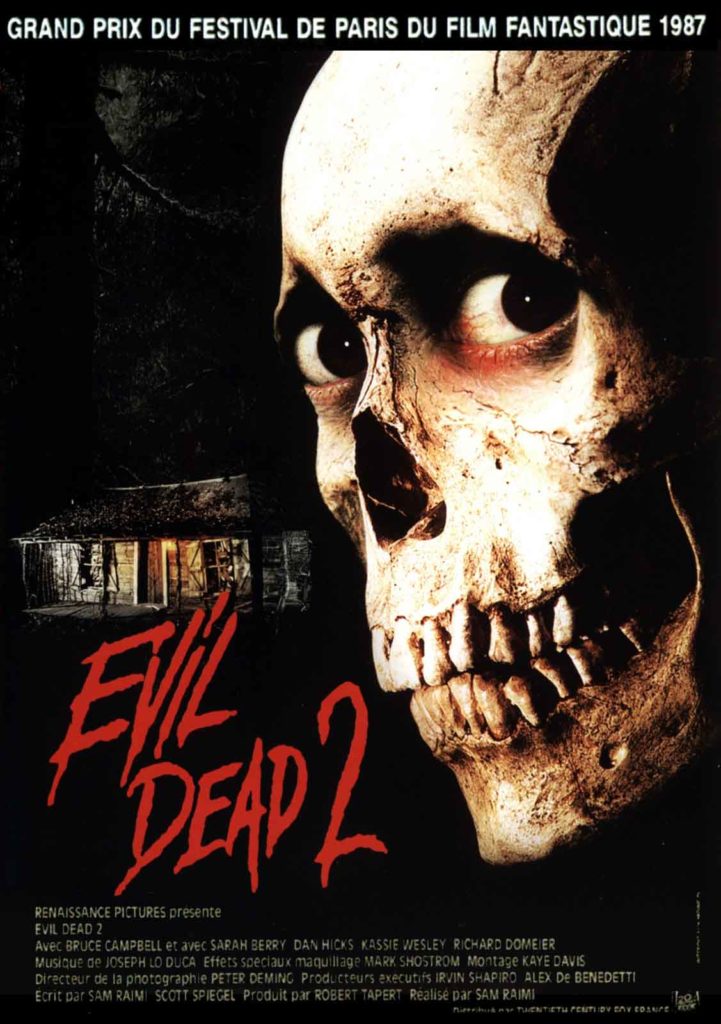

Le plus incroyable, finalement, vient du fait que ce monstre impensable ait été conçu par Rick Baker, génial créateur d’effets spéciaux de maquillage multi-oscarisé pour des œuvres telles que Le Loup-Garou de Londres, Ed Wood ou Men in Black. Mais au début des années 70, Baker était encore un débutant, et le budget de mille dollars mis à sa disposition ne lui permit évidemment pas de faire des miracles. « Je crois que c’est le créateur d’effets visuels Jim Danforth qui l’a recommandé aux producteurs du film Octaman parce qu’ils recherchaient quelqu’un pour fabriquer le costume du monstre », raconte le sculpteur/maquilleur/animateur Doug Beswick (Evil Dead 2, Beetlejuice). « Rick n’avait pas trop envie de prendre en charge ce travail tout seul, alors il m’a invité à le rejoindre pour faire équipe avec lui. C’était la première fois que Rick et moi travaillions sur un long métrage. » (1) Ce baptême du feu mit le pied à l’étrier des deux talentueux artistes, mais en l’état, l’homme-pieuvre d’Octaman demeure l’une des créatures les plus grotesques de l’histoire du cinéma fantastique, attraction principale d’un film qui suscite alternativement l’hilarité et l’ennui mortel.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en avril 1998

© Gilles Penso

Partagez cet article