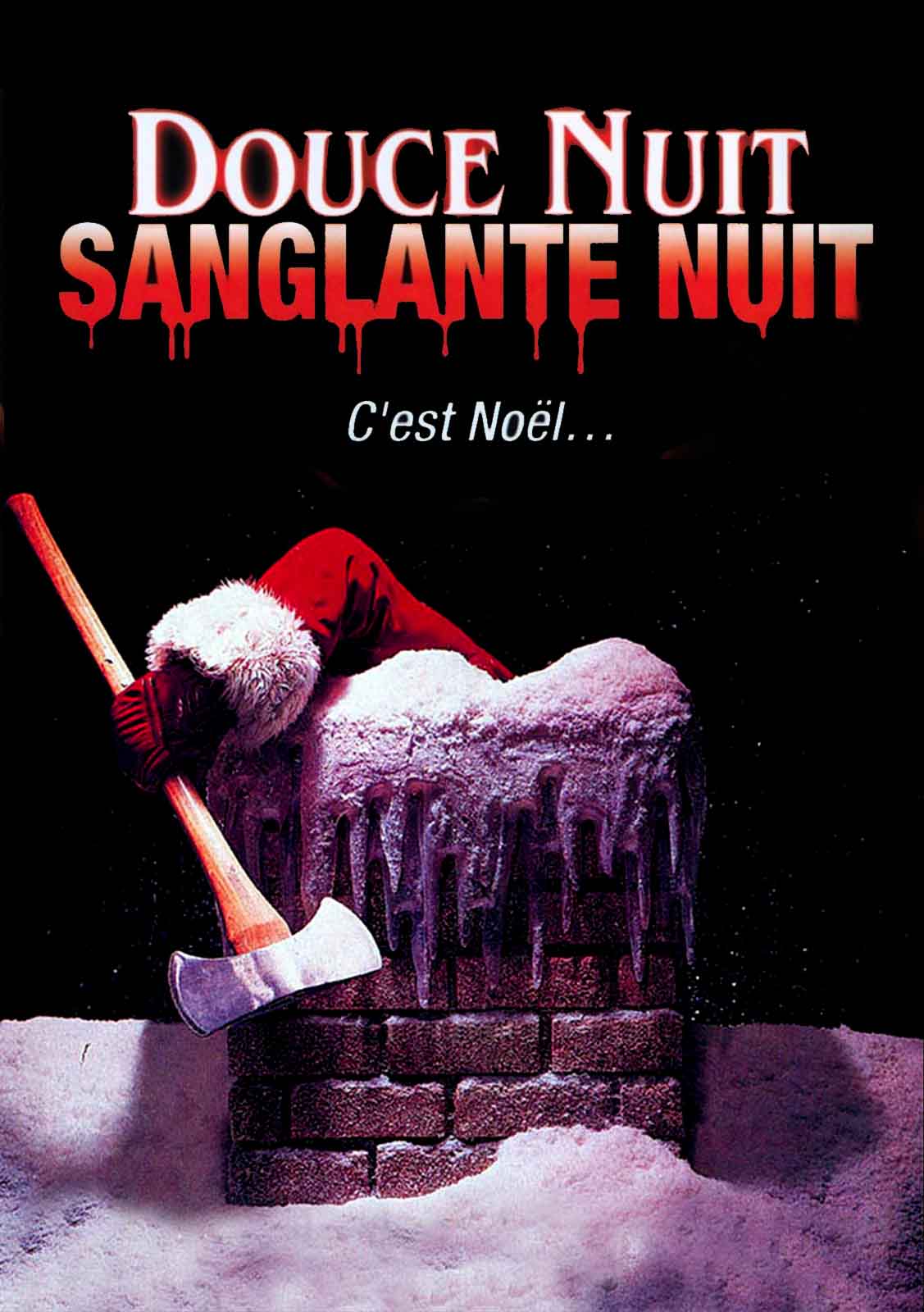

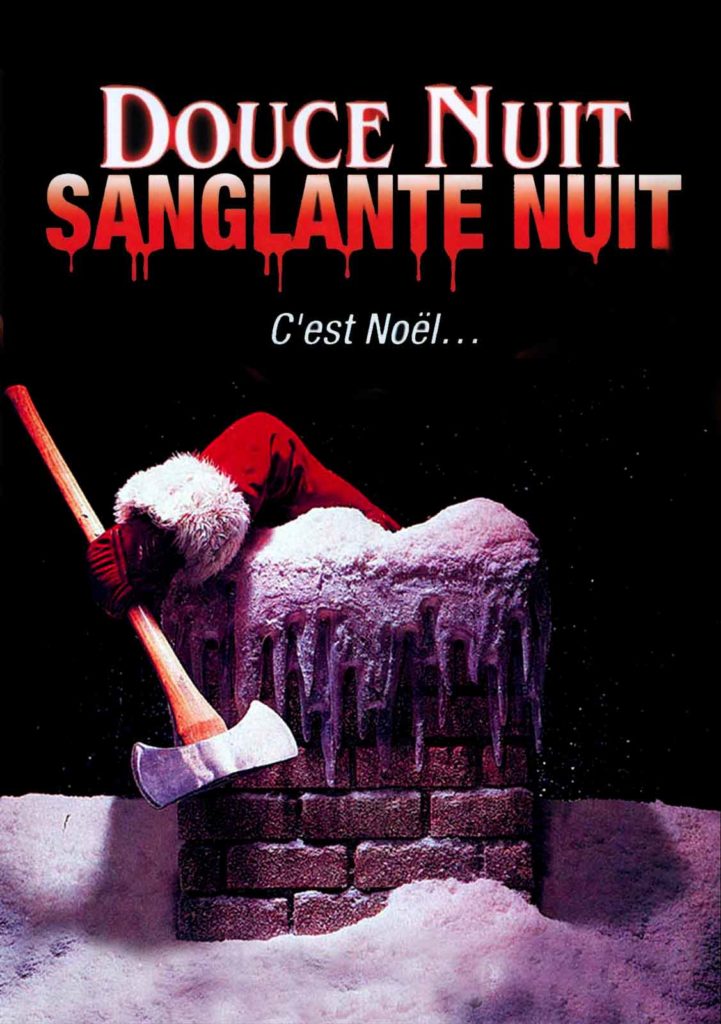

Les joyeuses festivités de fin d'année tournent au cauchemar lorsqu'un tueur psychopathe endosse le costume du Père Noël

SILENT NIGHT DEADLY NIGHT

1984 – USA

Réalisé par Charles E. Sellier Jr.

Avec Robert Brian Wilson, Lilyan Chauvin, Gilmer McCormick, Toni Nero, Britt Leach, Nancy Borgenicht, H. D. Redford, Linnea Quigley

THEMA TUEURS I SAGA DOUCE NUIT SANGLANTE NUIT

Le succès des sagas Halloween et Vendredi 13 prouvait que le choix d’une date symbolique (fête, jour férié ou autre) jouait beaucoup sur l’inconscient collectif et favorisait la popularité des slashers. Partant de ce principe, le producteur Ira Richard Barmak décida d’ensanglanter une partie du calendrier jusqu’alors emplie de rires, de joies et de bons sentiments : le soir de Noël ! S’appuyant sur une histoire imaginée par Paul Caimi et sur un scénario de Michael Hickey, Douce nuit sanglante nuit raconte les malheurs de Billy, dont l’enfance ne fut pas vraiment une partie de plaisir. Traumatisé à l’âge de cinq ans par un grand-père sénile lui racontant que le Père Noël vient châtier les enfants n’ayant pas été sages toute l’année, il assiste dans la foulée à l’assassinat de ses parents par un malfrat déguisé en Père Noël. Recueilli dans un orphelinat religieux, il subit ensuite les humiliations et les punitions à répétition d’une mère supérieure très portée sur le châtiment. Lorsqu’il devient un beau jeune homme de 18 ans, Billy semble pourtant tiré d’affaire. Il trouve un travail dans la remise d’un magasin de jouets, sympathise avec ses collègues et flirte même avec une jolie vendeuse. Mais dès que les fêtes de fin d’année approchent et que son employeur lui demande de jouer le rôle du Père Noël pour les besoins du magasin, la raison de Billy vacille subitement en le voilà mué en redoutable croquemitaine.

Si Douce nuit sanglante nuit semble tranquillement emboîter le pas des psycho-killers qui le précédèrent, il se distingue tout de même par la dureté de son propos et par sa tendance systématique à profaner tous les icônes et tous les symboles généralement rattachés à la fête de Noël. Cette incorrection politique fait tout le sel du film et lui permet de s’extraire du lot. Voir ce jeune homme déguisé en Père Noël, une hache à la main, trucider tout ce qui lui passe sous la main tout en hurlant « châtiment ! » a quelque chose de délicieusement irrévérencieux.

Politiquement très incorrect

Les meurtres s’enchaînent donc sans discontinuer, leur brutalité étant contrebalancée par l’utilisation régulière de l’iconographie festive du 24 décembre : pendaison à la guirlande, décapitation sur une luge, massacre dans un magasin de jouets et – fin du fin – empalement d’une fille à moitié nue sur les bois d’une tête de renne ! La jeune fille en question, notons-le au passage, est incarnée par la scream queen Linnea Quigley, qui allait ensuite exhiber sa poitrine agressive dans Le Retour des Morts-Vivants de Dan O’Bannon. La transgression du sirupeux « esprit de Noël » se poursuit jusqu’au dénouement, lorsque le tueur à la barbe blanche lâche aux enfants terrifiés : « vous ne risquez plus rien : le Père Noël est mort ». Evidemment, un tel film ne fit pas très bonne impression aux bien pensantes associations de parents américains. Leur colère fut si bruyante et leur pression si forte que Douce nuit sanglante nuit fut retiré des affiches après deux semaines d’exploitation (il faut dire que la compagnie Tri Star eut l’outrecuidance de le distribuer en salles en pleine période de Noël !) et ne poursuivit sa carrière qu’en vidéo. Ce qui n’empêcha pas la mise en chantier de plusieurs séquelles à partir de 1987.

© Gilles Penso

Partagez cet article