Une enseignante et un groupe d’étudiants se rendent dans une petite ville pour analyser quatre squelettes d’origine inconnue…

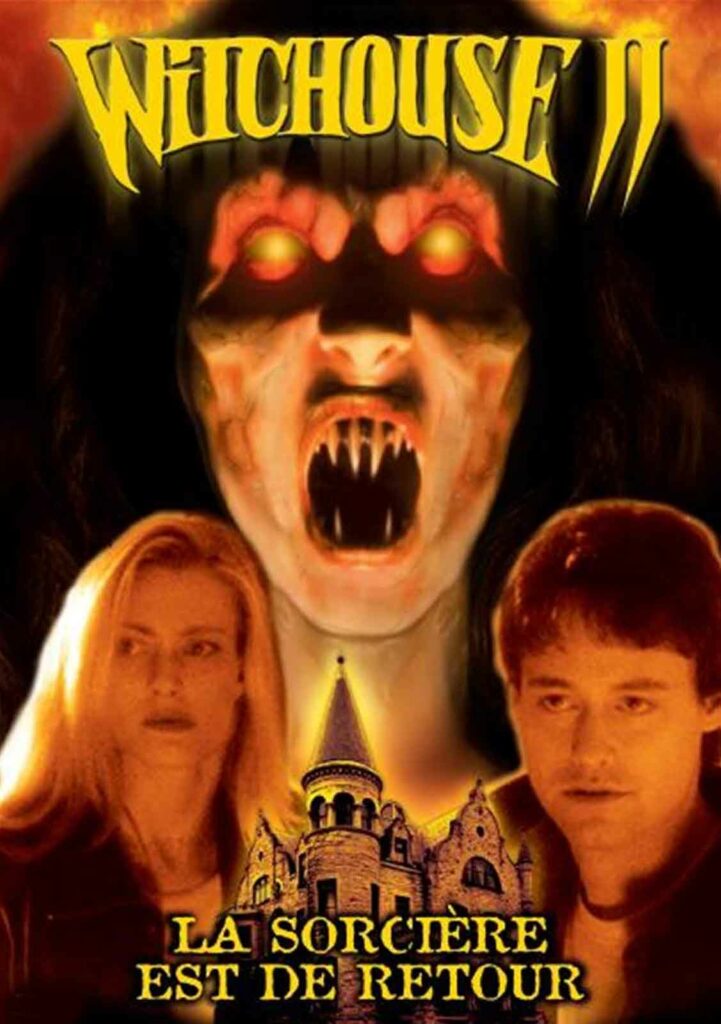

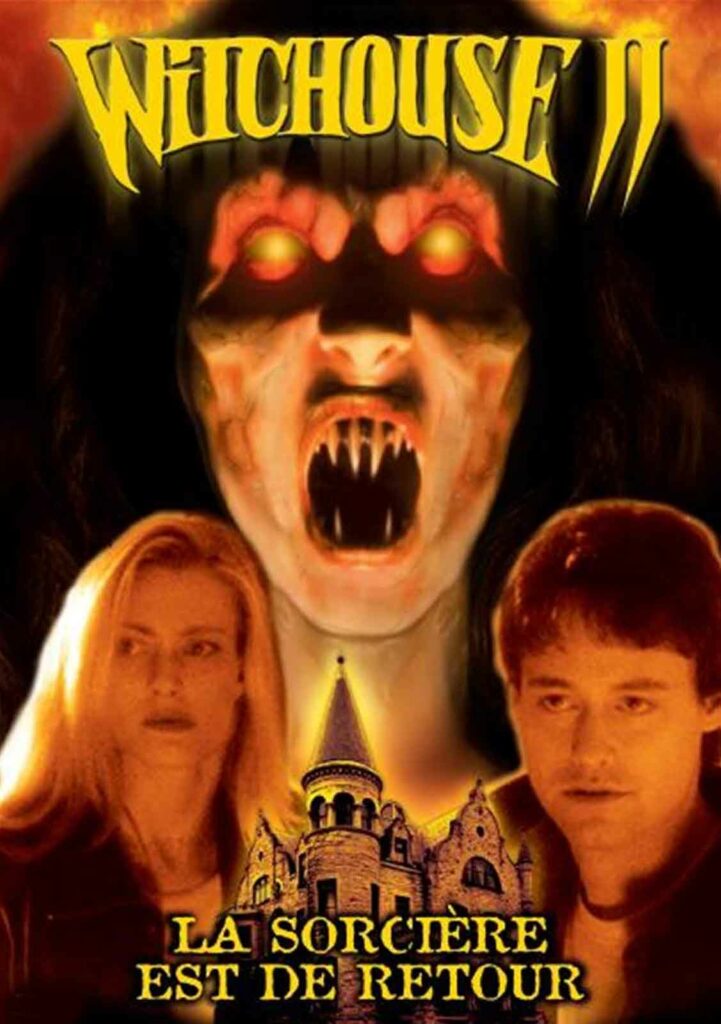

WITCHOUSE II : BLOOD COVEN

2000 – USA

Réalisé par J.R. Bookwalter

Avec Ariauna Albright, Elizabeth Hobgood, Nicholas Lanier, Kaycee Shank, Alexandru Dragoi, Adriana Butoi, Andrew Prine, Serban Celea, Claudiu Trandafir

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE I SAGA WITCHOUSE I CHARLES BAND

Malgré ses nombreuses faiblesses, Witchouse avait été un petit succès en vidéoclub, suffisamment pour que Charles Band lance rapidement l’idée d’en mettre en chantier une suite. David DeCoteau étant occupé ailleurs, c’est le réalisateur J.R. Bookwalter (The Dead Next Door, Robot Ninja, Zombie Cop, Ozone) qui se voit confier cette mission, avec une carte blanche totale si ce n’est les contraintes habituelles des productions Full Moon de Charles Band à l’époque : un tournage à Bucarest qui doit être bouclé en huit jours maximum et un budget anémique de 125 000 dollars. Bookwalter profite de cette liberté pour s’éloigner drastiquement du premier film. « Je n’ai pas senti de poids particulier sur mes épaules », avoue-t-il à l’époque. « Ce n’était pas comme si je faisais une suite des Griffes de la nuit avec un haut niveau d’attentes. Je sais que Witchouse a très bien marché en vidéo, mais je ne sais pas ce que les spectateurs en ont pensé. » (1) Le réalisateur n’en fait donc qu’à sa tête, et c’est tant mieux. Si WItchouse 2 n’a rien d’un chef d’œuvre et parvient mal à cacher les conditions précaires dans lesquelles il fut mis en scène (avec des prises de vues extérieures difficiles, réalisées par très grand froid au beau milieu de l’hiver roumain), il se montre beaucoup plus recommandable que son pesant modèle.

Dans l’un des amphithéâtres de l’université de Boston, le doyen (Serban Celea) prend une mine grave : non seulement deux jeunes gens ont disparu dans les bois de Covington County sans laisser de trace (à part une cassette vidéo) mais en plus des ouvriers qui préparaient la construction d’un centre commercial dans la région ont découvert quatre tombes anonymes visiblement très anciennes. Le professeur Sparrow (Ariauna Albright) se voit donc confier une mission délicate : emmener avec elle un petit groupe d’étudiants pour exhumer les quatre squelettes d’origine inconnue, faire les prélèvements d’ADN nécessaires et les analyser. « Ça s’annonce fun ! » dit-elle aussitôt. L’enseignante et ses élèves débarquent donc dans la petite ville, prennent leurs quartiers dans une grande maison un peu sinistre et commencent leurs recherches. En enquêtant auprès de la population locale, ils apprennent que la bourgade était habituée à l’immolation de sorcières dans les années 1800…

Blair Witchouse

J.R. Bookwalter se soucie visiblement bien peu du prétexte scénaristique qui justifie le grand retour de la maléfique Lilith. En gros, l’enseignante est contaminée après s’être blessée en découpant le crâne d’un des corps. Elle se transforme dès lors en sorcière grimaçante engoncée dans une tenue gothique et injecte l’ADN des autres squelettes à plusieurs étudiants pour en faire ses adeptes zombifiés. Le réalisateur en profite surtout pour consteller cette séquelle de touches d’humour, notamment avec le personnage grotesque de l’entrepreneur de pompes funèbres ou pendant la longue séquence parodique du micro-trottoir dans la ville. Car les images filmées au camescope s’insèrent régulièrement dans le métrage, justifiées par la caméra DV qu’utilisent les étudiants pour documenter leurs recherches. Le Projet Blair Witch vient de cartonner en salles et fait visiblement des émules. Dès l’entame de Witchouse 2, Bookwalter utilise donc des images vidéo pour montrer les errances d’un couple dans les bois, filmées à la première personne, puis réutilise régulièrement les codes encore balbutiants du « found footage ». Même si nous ne sommes pas loin du plagiat pur et dur de Blair Witch, ce parti pris dynamise le film et lui offre une touche de fraîcheur intéressante. Très satisfait par le résultat final, Charles Band confiera par la suite à Bookwalter la production et la réalisation de toute une série de films pour Full Moon.

(1) Extrait d’une interview parue dans Fangoria en février 2000.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article