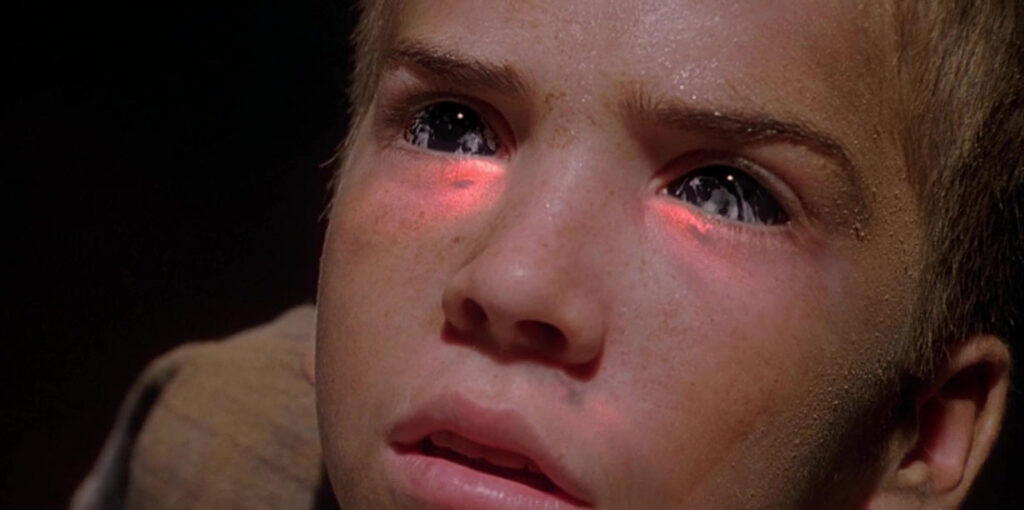

Que s’est-il passé avant les événements racontés par Roman Polanski dans Rosemary’s Baby ? Voici la réponse…

APARTMENT 7A

2024 – USA

Réalisé par Natalie Erika James

Avec Julia Garner, Dianne West, Kevin McNally, Jim Sturgess, Marli Siu, Rosy McEwen, Andrew Buchan, Anton Blake Horowitz, Raphael Sowole, Tina Gray

THEMA DIABLE ET DÉMONS

S’attaquer à un classique aussi « sacré » que Rosemary’s Baby était un redoutable challenge. Bien conscients du risque, les producteurs John Krasinski et Michael Bay, via leurs compagnies respectives Sunday Night Productions et Platinum Dunes, décident de s’appuyer sur la sensibilité de la réalisatrice Natalie Erika James, signataire d’un très efficace Relic en 2020. Pour éviter toute comparaison avec l’œuvre originale – et peut-être aussi pour se défaire du nom de Roman Polanski devenu embarrassant -, cette prequel opte pour un titre énigmatique qui ne parlera qu’aux connaisseurs et cherche à prendre ses distances. « L’une de nos principales considérations était de s’assurer qu’il y ait une séparation et que les créateurs du film original ne soient pas impliqués dans celui-ci », confirme Natalie Erika James. « Nous avons donc essayé de faire référence au livre d’Ira Levin autant que possible et de l’utiliser comme source principale. Mais en même temps, Rosemary’s Baby est tellement emblématique que la comparaison est en quelque sorte inévitable. » (1) Pas de « fan service » ni de guest-star échappée du premier film, donc, dans cet Appartement 7A qui s’attache à raconter le parcours de Terry Ginoffrio, une jeune femme ayant habité l’immeuble Bramford avant Rosemary et son époux. Chez Polanski, ce personnage apparaissait brièvement sous les traits de l’actrice Victoria Vetri. Ici, il prend le visage de Julia Garner.

Nous sommes dans le New York de 1965. Après une mauvaise chute au beau milieu d’un spectacle qui l’a laissée blessée à la jambe, Terry court les auditions sans succès, accumule les factures et carbure à l’anti-douleur. Elle qui rêvait d’une carrière de star à Broadway, la voilà affublée d’une humiliante réputation, celle de « la fille qui est tombée ». Un jour, alors qu’elle est prise d’un malaise dans la rue, la jeune danseuse est recueillie par un couple de gens âgés, Minnie et Roman Castevet (Dianne Wiest et Kevin McNally). Ces derniers possèdent un appartement inoccupé dans le prestigieux immeuble Bramford et lui proposent de l’héberger gratuitement. Mieux : ils connaissent personnellement le très influent producteur Alan Marchand (Jim Sturgess), qui vit dans le même immeuble, et lui glissent deux mots pour que Terry rejoigne la troupe de son prochain spectacle. Tous les rêves de la jeune femme semblent donc sur le point de se réaliser. Mais ce cadeau est bien sûr empoisonné et l’ombre de Faust plane bientôt sur ces revirements de situation trop beaux pour ne pas cacher quelque chose de diabolique…

Les diaboliques

La mise en scène au cordeau de Natalie Erika James et l’interprétation impeccable de sa petite troupe d’acteurs emportent l’adhésion dès les premières minutes. Difficile de ne pas entrer en empathie avec cette danseuse sur qui le destin semble d’abord vouloir s’acharner. Absent de l’intrigue pendant une bonne demi-heure, le surnaturel ne surgit que par petites touches oniriques. Les choses basculent au cours d’un cauchemar que la réalisatrice a l’excellente idée de muer en show musical déviant. Mais le public des années 2020 étant sans doute plus impatient et moins curieux que celui des sixties, L’Appartement 7A finit par sacrifier à quelques effets un peu surlignés (justifiés par les hallucinations et les rêves tourmentés de la protagoniste). Tout ne se joue donc pas entre les lignes. Ici, le diable et son rejeton jouent à cache-cache avec les spectateurs au lieu de rester logés dans son imagination comme chez Polanski. Ainsi, peu à peu, le film qui partait si bien tombe dans les travers qu’il semblait vouloir éviter, oublie l’épure et ne laisse plus de place au doute… Fort heureusement, Natalie Erika James parvient à redresser la barre au cours d’un climax glaçant qui nous renvoie cette fois-ci frontalement – et ouvertement – non seulement à Rosemary’s Baby mais aussi au Locataire. Après avoir été présenté en avant-première au Fantastic Fest en 2024, L’Appartement 7A a débarqué directement sur la plateforme de streaming de Paramount + et en VOD. C’est dommage. Une sortie en salles n’aurait pas été de refus.

(1) Extrait d’une interview paru dans Hollywood Reporter en septembre 2024

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article