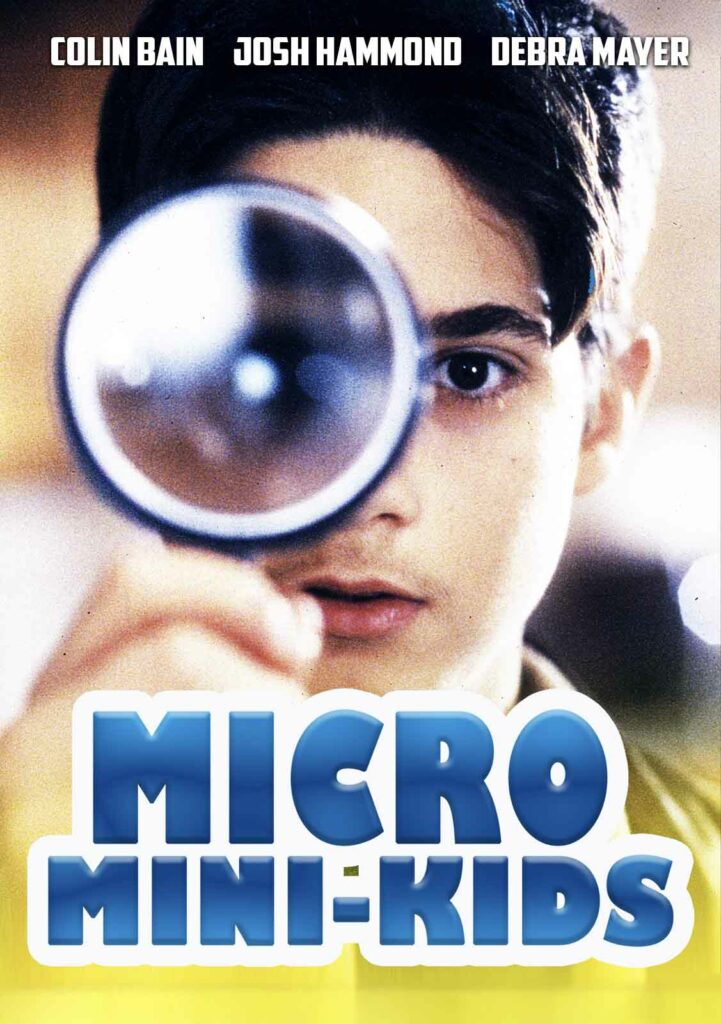

Complexé par sa petite taille, un adolescent expérimente une formule secrète en espérant grandir… mais c’est le contraire qui se produit !

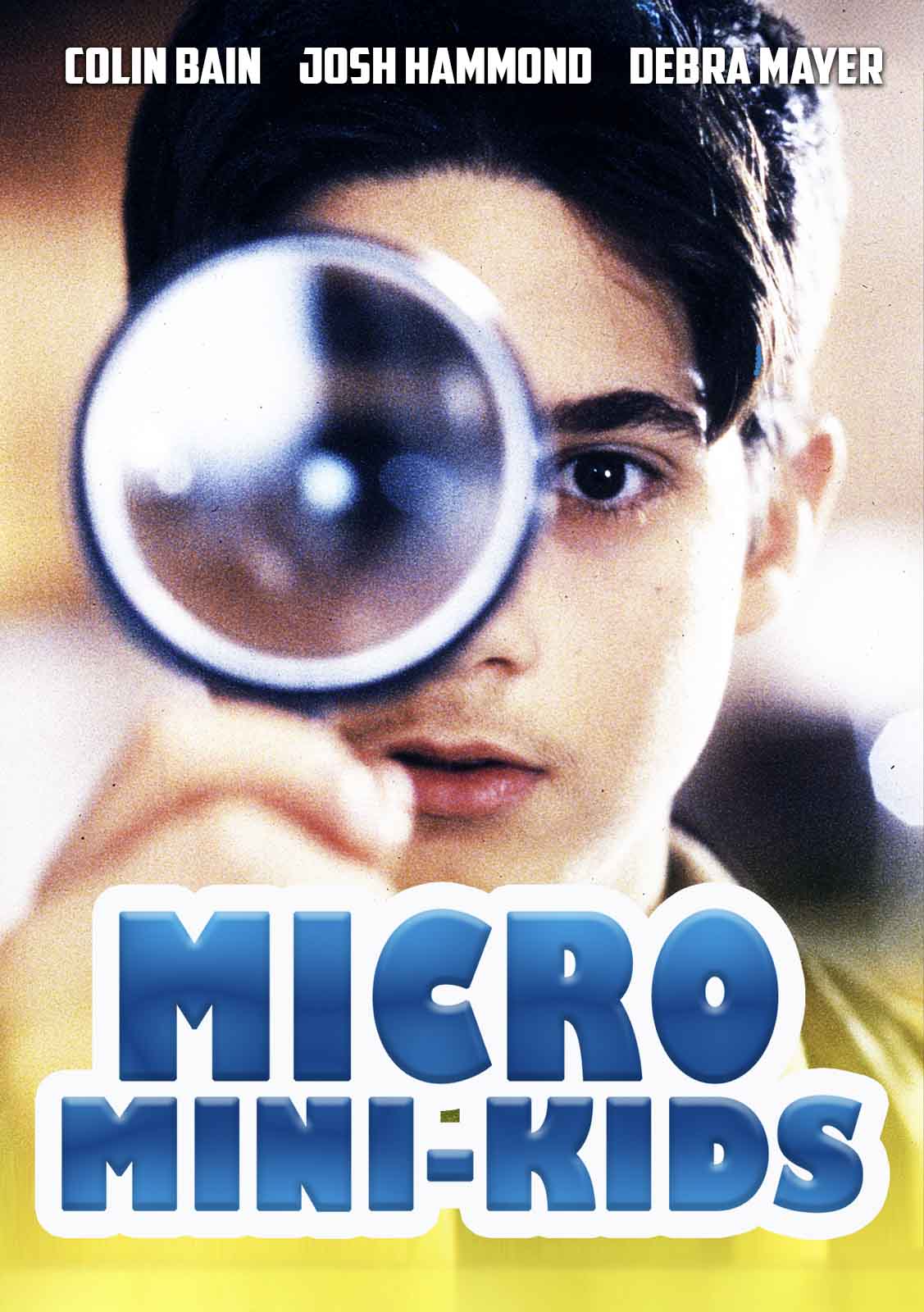

MIKRO MINI KIDS

2001 – USA

Réalisé par Bruce McCarthy et David DeCoteau

Avec Chad Gordon, Debra Mayer, Lauren Petty, Sam Page, Jessica Taylor, Kyle Chaos, Robert Donovan, Michele Nordin, George Cost, Tyler Anderson

THEMA NAINS ET GÉANTS I SAGA CHARLES BAND

Dernier film pour enfants produit par Charles Band, Micro Mini Kids aura subi les affres d’une réalisation pour le moins chaotique. C’est d’abord David DeCoteau, fidèle complice de Band, qui prend les rênes du projet. Mais malgré un budget à peu près aussi microscopique que son personnage principal, cette modeste imitation du Voyage fantastique et de L’Aventure intérieure ne peut faire l’économie de nombreux effets visuels. Pour concevoir à bas prix les 200 plans truqués nécessités par le scénario, l’expert John R. Ellis, qui navigue entre les séries B de Full Moon (Subspecies 4, The Killer Eye, Murdercycle, Pleasurecraft, Blood Dolls, Retro Puppet Master) et les gros blockbusters (Daredevil, Fusion, Le Chat chapeauté, Capitaine Sky, Van Helsing, Le Jour d’après) ne peut pas laisser la bride sur le cou du réalisateur et lui impose une discipline stricte. DeCoteau ne l’entend pas de cette oreille et quitte le tournage au bout de quatre jours. Jeff Porter prend la relève mais doit partir sur une autre production Charles Band riche elle aussi en trucages visuels, Train Quest. C’est finalement Bruce McCarthy – réalisateur de deuxième équipe de Casper et Wendy et La Famille Addams : les retrouvailles – qui termine le film et en sera seul crédité. Commencé en 1997, Micro Mini Kids ne sera achevé qu’en 2000.

Josh Campbell (Chad Gordon) mesure 1 mètre 60. Ce n’est pas un drame en soi, mais pour ce lycéen brutalisé par les plus grands et secrètement amoureux de la belle Courtney Wilson (Lauren Petty), cette petite taille est l’objet d’un complexe tenace. Grâce à la maquette du Nautilus qu’ils ont fabriquée pour la classe de sciences, réplique parfaite de celle du roman 20 000 lieues sous les mers, équipée de toutes les commandes d’un vrai sous-marin, Josh et son meilleur ami Rudy (Kyle Chaos) finissent par attirer l’attention de Courtney, qui les invite à la grande fête qu’elle organise. Mais Josh n’est pas certain de vouloir y aller. Avec son gabarit, comment osera-y-il l’inviter à danser ? Rudy lui propose alors d’aller rendre visite à Molly (Jessica Taylor), une hackeuse excentrique, dans l’espoir qu’elle les aide à trouver une solution. En tapant « altérations génétiques » sur son ordinateur, cette dernière parvient à pirater un laboratoire pharmaceutique et à dénicher la formule qui permet de changer de taille. Mais le résultat ne sera pas du tout celui espéré…

Le môme qui rétrécit

On le voit, le scénario ne s’embarrasse d’aucune cohérence, uniquement soucieux de propulser ses héros dans les situations les plus absurdes. La mise en scène et le look des personnages annoncent d’ailleurs très tôt qu’il ne faut rien prendre ici au sérieux. Mention spéciale à la hackeuse Molly, dont les tresses défient les lois de la gravité et dont la chambre-garage est tapissée de posters Full Moon (Doctor Mordrid, Shrieker, Demonic Toys, Kraa! The Sea Monster). La super-vilaine volontairement caricaturale incarnée par Debra Mayer (Blood Dolls, Voodoo Academy) vaut également le détour, tout comme ses deux sbires en skaï noir. Miniaturisé jusqu’à une taille microscopique et embarqué dans un Nautilus réduit lui aussi aux dimensions d’une amibe, le héros traverse une série de séquences étonnamment ambitieuses. Certaines pâtissent de trucages un peu fauchés (la fourmi en images de synthèse bas de gamme), d’autres fonctionnent franchement bien : l’odyssée dans la bouche du rival de Josh, l’expédition dans l’aquarium où rôdent des poissons affamés, ou encore la rencontre avec la méchante rapetissée à son tour dans son submersible miniature. Bref, voilà un film sans complexes – pas même celui d’infériorité, malgré un budget anémique – qui rebondit sans cesse et se permet même une petite morale, que l’on pourrait résumer ainsi : il faut apprendre à s’aimer tel que l’on est et ne pas présumer du regard que les autres portent sur nous.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article