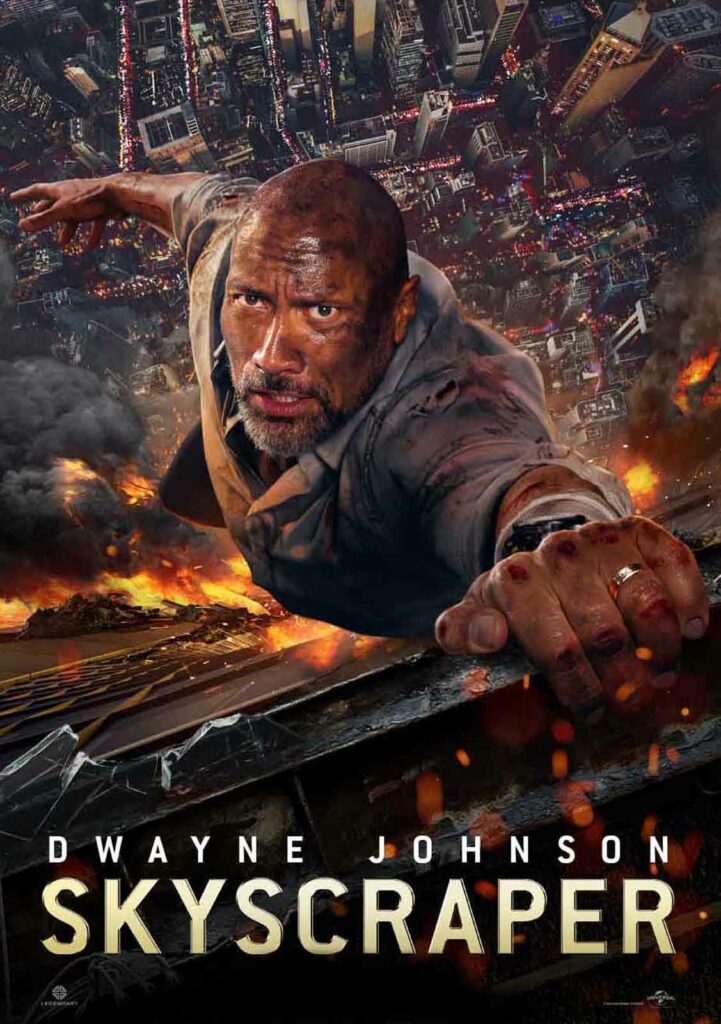

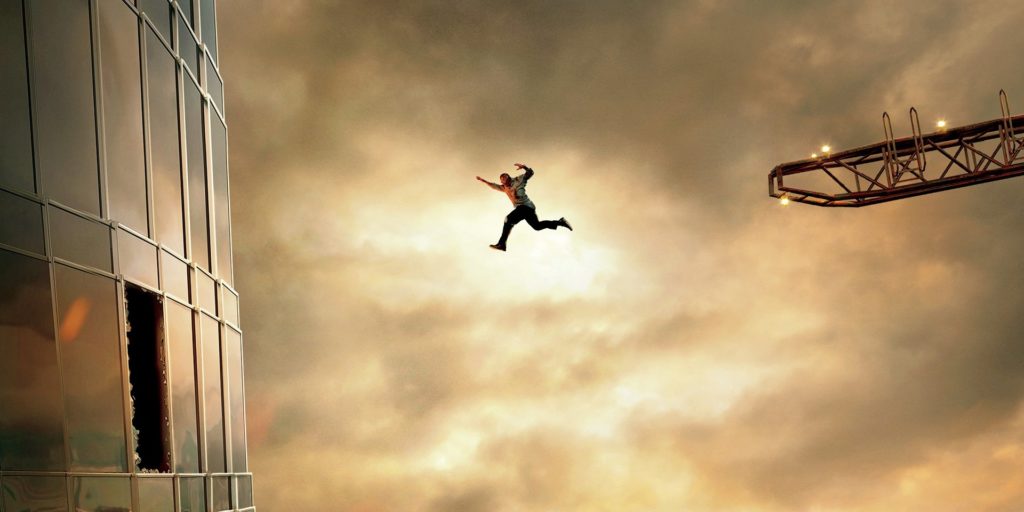

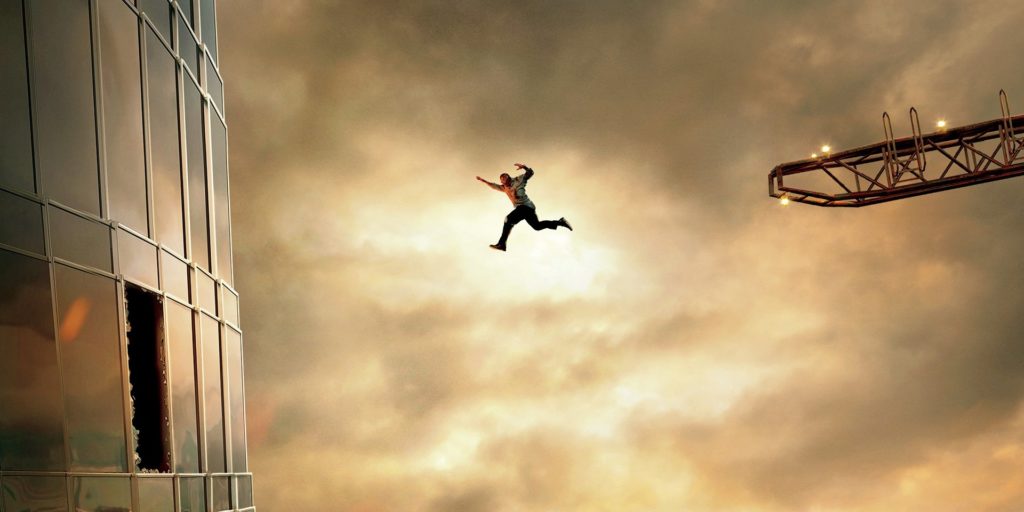

The Rock joue un remake de La Tour Infernale et de Piège de Cristal avec toute la finesse qui le caractérise !

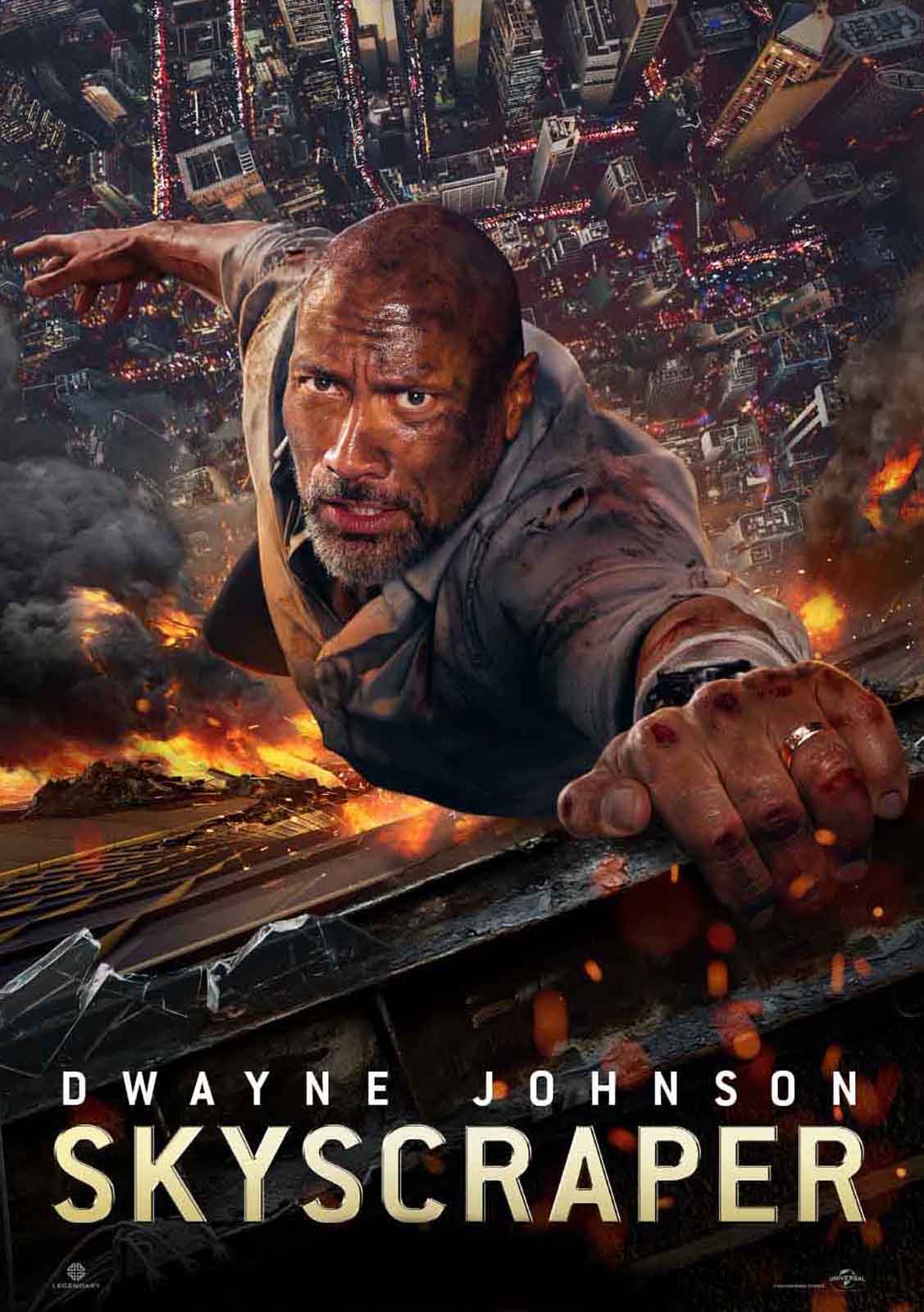

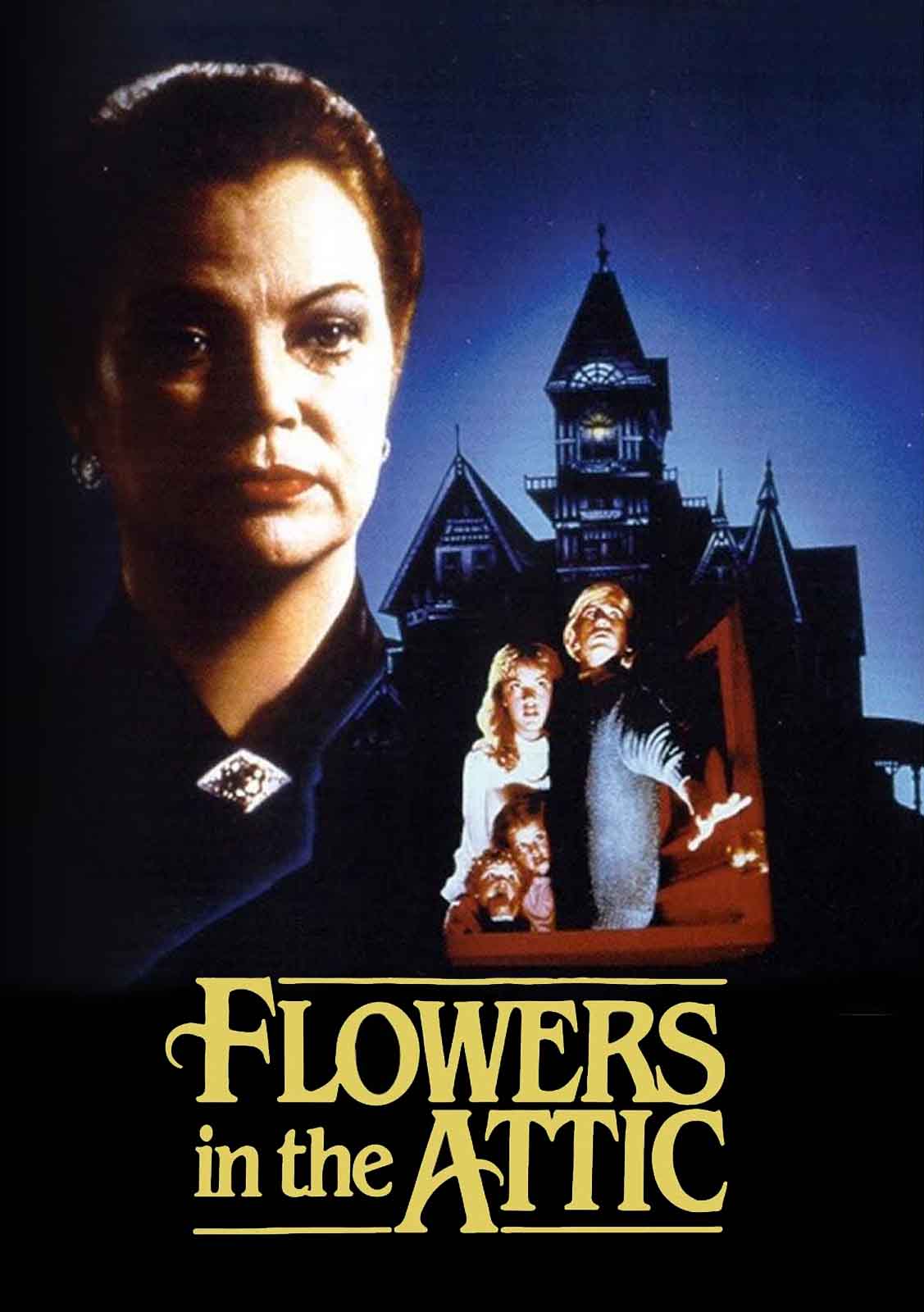

SKYSCRAPER

2018 – USA

Réalisé par Rawson Marshall Thurber

Avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Moller, Pablo Schreiber, Noah Taylor, Hannah Quinlivan, Matt O’Leary

THEMA CATASTROPHES

Depuis le début des années 2000, Dwayne Johnson cherche à s’imposer comme le Arnold Schwarzenegger du 21ème siècle. Même profil (un « Monsieur Muscle » adulé des foules et reconverti dans le cinéma), même registre (l’action virile et spectaculaire teintée d’humour), mêmes genres (l’héroïc-fantasy, la comédie d’aventure, la science-fiction, le thriller, le fantastique)… Mais cet « effet miroir » n’est que superficiel. Si la carrière de The Rock, malgré sa popularité, n’arrivera sans doute jamais à la cheville de celle du « Chêne Autrichien », c’est parce qu’elle n’a pas su profiter de cinéastes à la forte personnalité. En lieu et place de John Milius, James Cameron, John McTiernan ou Paul Verhoeven (excusez du peu !), l’ex-catcheur ne s’entoure que d’aimables faiseurs respectant gentiment les délais et les budgets imposés par les studios et laissant les spécialistes des effets visuels concevoir pour eux les séquences d’action.

Mis en scène par un réalisateur jusqu’alors habitué aux comédies, Skyscraper n’échappe pas à la règle. A moins d’être prêt à se payer une bonne tranche de rigolade au second degré, le visionnage de ce mixage improbable entre La Tour Infernale et Piège de Cristal ne saura provoquer que haussements d’épaules désabusés et soupirs exaspérés. Le trauma initial du héros, situé dix ans avant l’action principale, exhale d’emblée un tel sentiment de déjà vu que les espoirs s’évaporent en quelques secondes. Le massif Dwayne incarne ici Will Sawyer, ancien leader d’une équipe de libération d’otages pour le FBI reconverti dans la sécurité des buildings depuis une opération ayant viré au désastre. Installé à Hong-Kong avec ses deux enfants et son épouse (Neve Campbell, seul rayon de soleil d’un casting bien terne), il est responsable de la plus haute tour du monde (1100 mètres de haut, 225 étages), érigée à l’initiative du millionnaire Zhao Long Ji. Mais devinez quoi ? Des méchants terroristes s’introduisent dans le gratte-ciel et provoquent un incendie, pour une raison tellement tirée par les cheveux qu’on sent bien l’embarras du réalisateur/scénariste lorsqu’il s’agit de justifier cet acte de sabotage. Peu importe : de jolies flammes illuminent bientôt le building en images de synthèse et le transforment en brasier titanesque. Or la famille de Sawyer est coincée dans la tour infernale. N’écoutant que son courage, Will Dwayne The Rock Sawyer Johnson n’y va pas par quatre chemins : il escalade à mains nues une grue de chantier puis se jette dans le vide pour atterrir dans l’immeuble en flammes, tout ça avec une jambe de bois !

Testostérone, pyrotechnie, cascades et unijambisme

Testostérone, pyrotechnie, cascades improbables et unijambisme sont donc au programme de Skyscraper, dont chaque rebondissement est prévisible puisque la plupart des éléments scénaristiques permettant de dénouer les pires situations ont été « discrètement » mis en place pendant la première partie du métrage. Bien sûr, le film demeure divertissant pour peu qu’on n’y cherche rien d’autre qu’un spectacle de foire, et certaines idées visuelles demeurent amusantes (comme ce final réinventant sous un angle high-tech le climax de La Dame de Shanghai). Mais que les puristes dorment tranquilles : La Tour Infernale et Piège de Cristal resteront encore longtemps dans toutes les mémoires lorsque Skyscraper aura disparu dans les limbes de l’oubli cinéphilique.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article