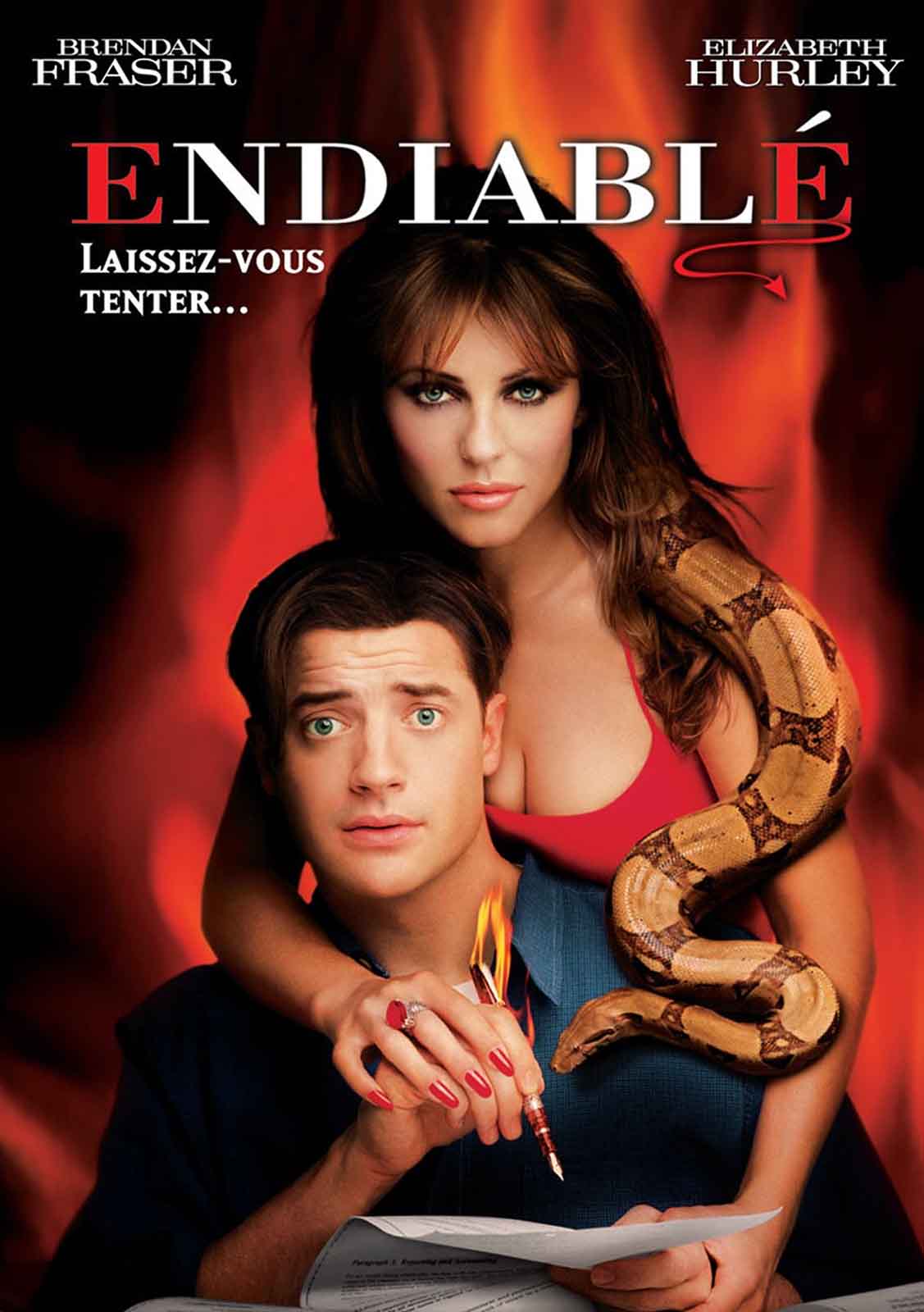

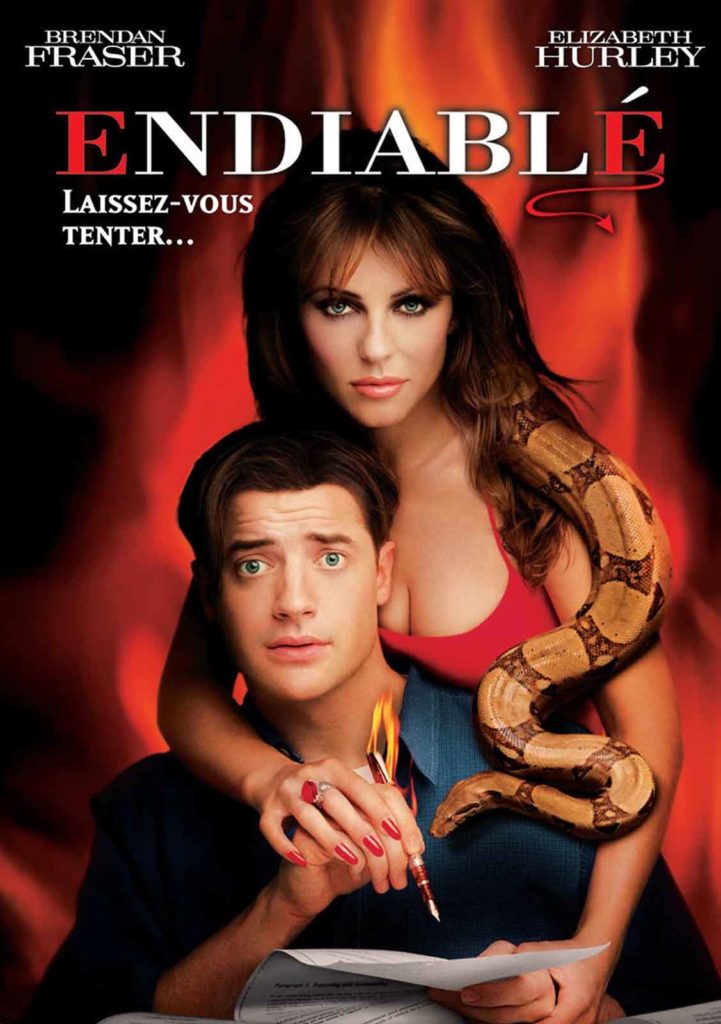

Dans ce remake du Fantasmes de Stanley Donen, Brendan Fraser rencontre le diable incarné par… Elizabeth Hurley !

BEDAZZLED

2000 – USA

Réalisé par Harold Ramis

Avec Brenda Fraser, Elizabeth Hurley, Frances O’Connor, Miriam Shor, Orlando Jones, Paul Adelstein, Toby Huss

THEMA DIABLE ET DEMONS

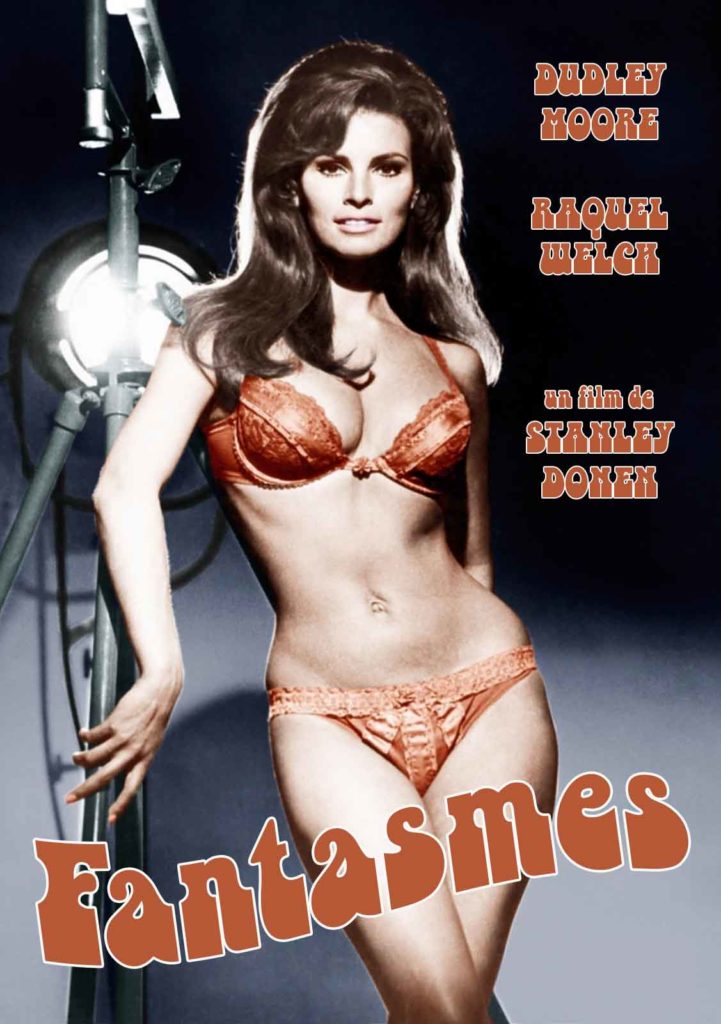

Harold Ramis aime mêler avec audace comédie et fantastique, comme le démontrent S.O.S. fantômes (dont il fut co-auteur et co-vedette), Un Jour sans fin et Mes doubles ma femme et moi. Pour son huitième long-métrage, il semble avoir perdu quelque peu l’inspiration, puisqu’il se contente de réactualiser le Fantasmes de Stanley Donen. Le refrain est connu : un homme mal dans sa peau pactise avec le diable pour améliorer sa vie et posséder la femme dont il est épris, en échange de son âme et d’une damnation éternelle après sa mort. La nouveauté réside dans le Malin lui-même, qui prend ici les traits envoûtants et sexy d’Elizabeth Hurley (reprenant le rôle tenu à l’origine par Peter Cook tout en rendant hommage à l’inoubliable prestation de Raquel Welch en personnification de la luxure), laquelle change de tenue à chaque scène, voire même en cours de plan (on en dénombre une bonne vingtaine en tout). « Je suis le diable ! Satan ! Lucifer ! Belzébuth ! Le Prince des Ténèbres ! », annonce-t-elle, avant de rectifier : « enfin, la Princesse des Ténèbres plutôt ».

Au-delà des charmes indiscutables de l’héroïne d’Austin Powers, le film repose presque entièrement sur les larges épaules de Brendan Fraser, l’acteur caméléon de George de la jungle et La Momie, qui se prête volontiers au jeu des métamorphoses au fil d’un récit empruntant sa structure au film à sketches. Ainsi, selon les vœux qu’il réalise, le voilà tour à tour transformé en milliardaire cubain, en adolescent attardé à la sensibilité exacerbée, en basketteur gigantesque et stupide, en dandy séduisant à la culture encyclopédique, ou carrément en président Lincoln ! Chaque saynette s’avère savoureuse, malgré un humour évacuant toute finesse, et s’achève sur une chute révélant un vice de forme imprévu dans les souhaits formulés par le pauvre homme. Ainsi, malgré une morale assénée un peu lourdement, le message passe plutôt bien : à quoi bon souhaiter l’impossible quand on peut changer seul le cours de sa destinée ? C’est doucereux, gentil tout plein et très hollywoodien, mais il faut reconnaître que l’approche comique fait plus facilement passer la pilule.

La Barbra Streisand du mal !

D’autant que la fin du film relativise le manichéisme de rigueur en telle circonstance, et que lorsque le diable apparaît furtivement sous sa forme iconographique traditionnelle (rouge, cornu, armé d’une fourche au beau milieu des flammes), Liz Hurley s’empresse de nous dire qu’il ne s’agit que d’effets spéciaux destinés à impressionner les gogos ! L’une des scènes coupées du film, accessible sur le DVD, prouve cependant qu’Endiablé fut conçu à l’origine comme un produit moins « politiquement correct » que celui qui fut présenté au public. Brendan Fraser s’y transformait en leader british d’un groupe de metal, sans qu’Harold Ramis ne se réfrène en matière de sexe, de drogue et de rock’n roll. Mais pour que le produit reste accessible au public américain le plus large, la plupart de ses aspérités furent hélas gommées. Endiablé demeure tout de même délectable et extrêmement divertissant, multipliant les dialogues absurdes (« ce n’est pas facile d’être la Barbra Streisand du Mal ! ») et nous offrant une variante enjouée sur l’éternel mythe de Faust.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article