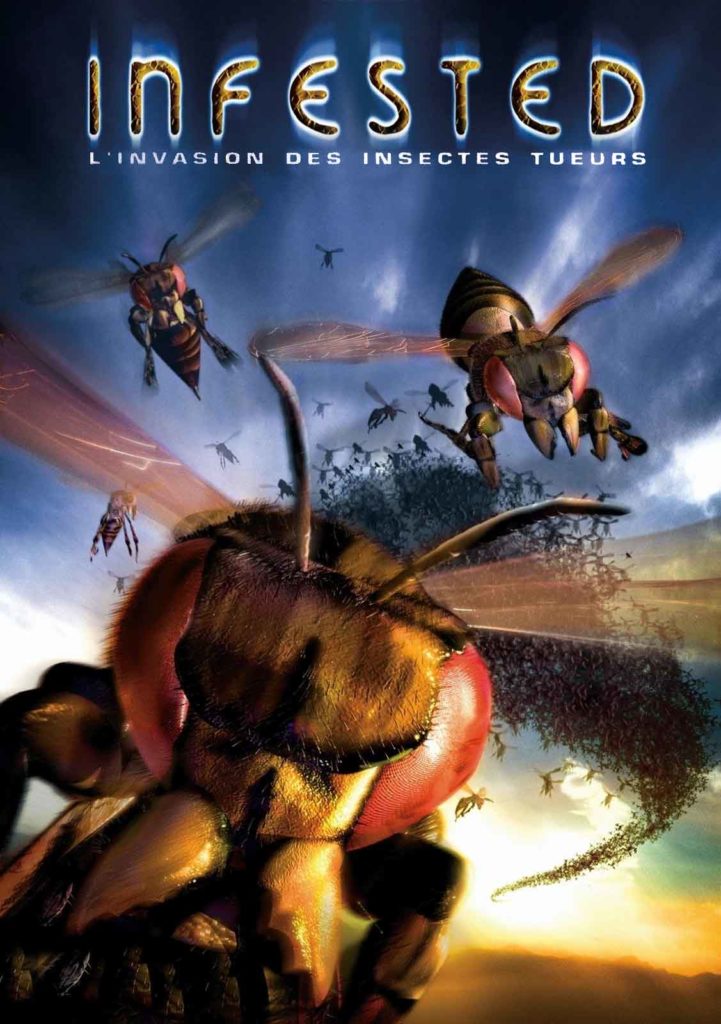

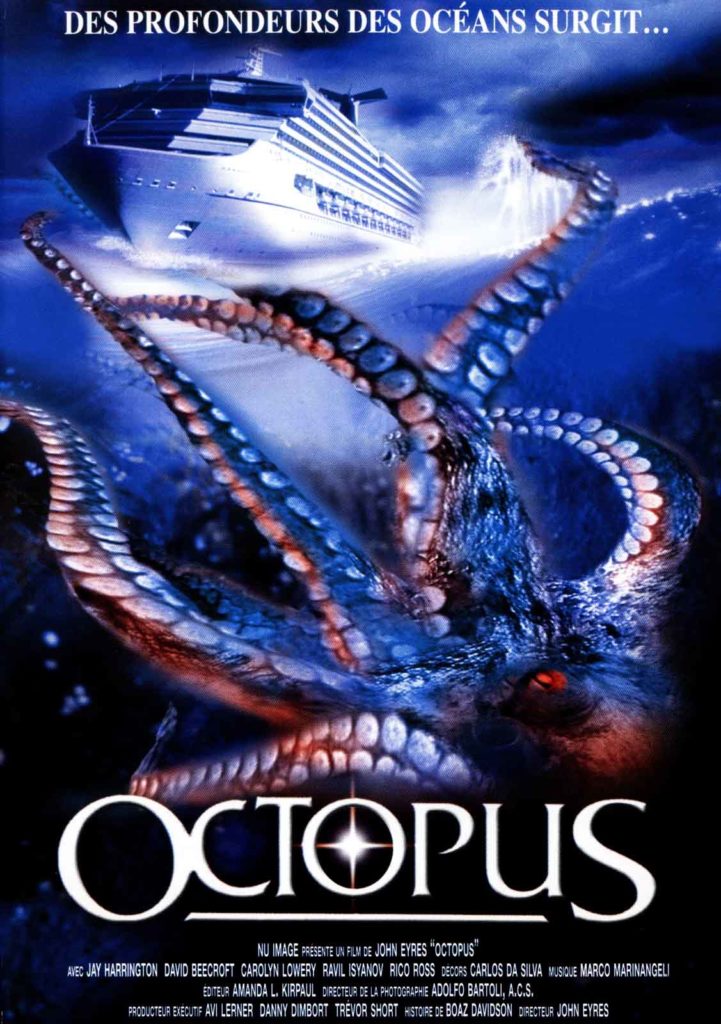

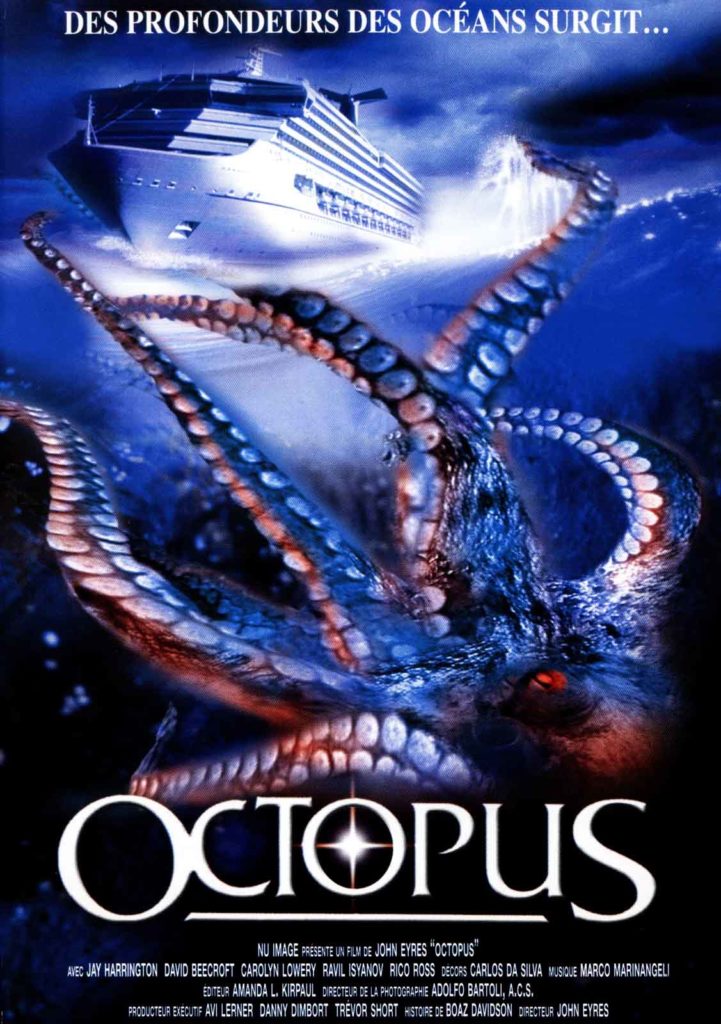

Armés d’un budget minuscule, les producteurs de Nu Image tentent un mixage entre A la poursuite d’Octobre Rouge et 20 000 lieues sous les mers…

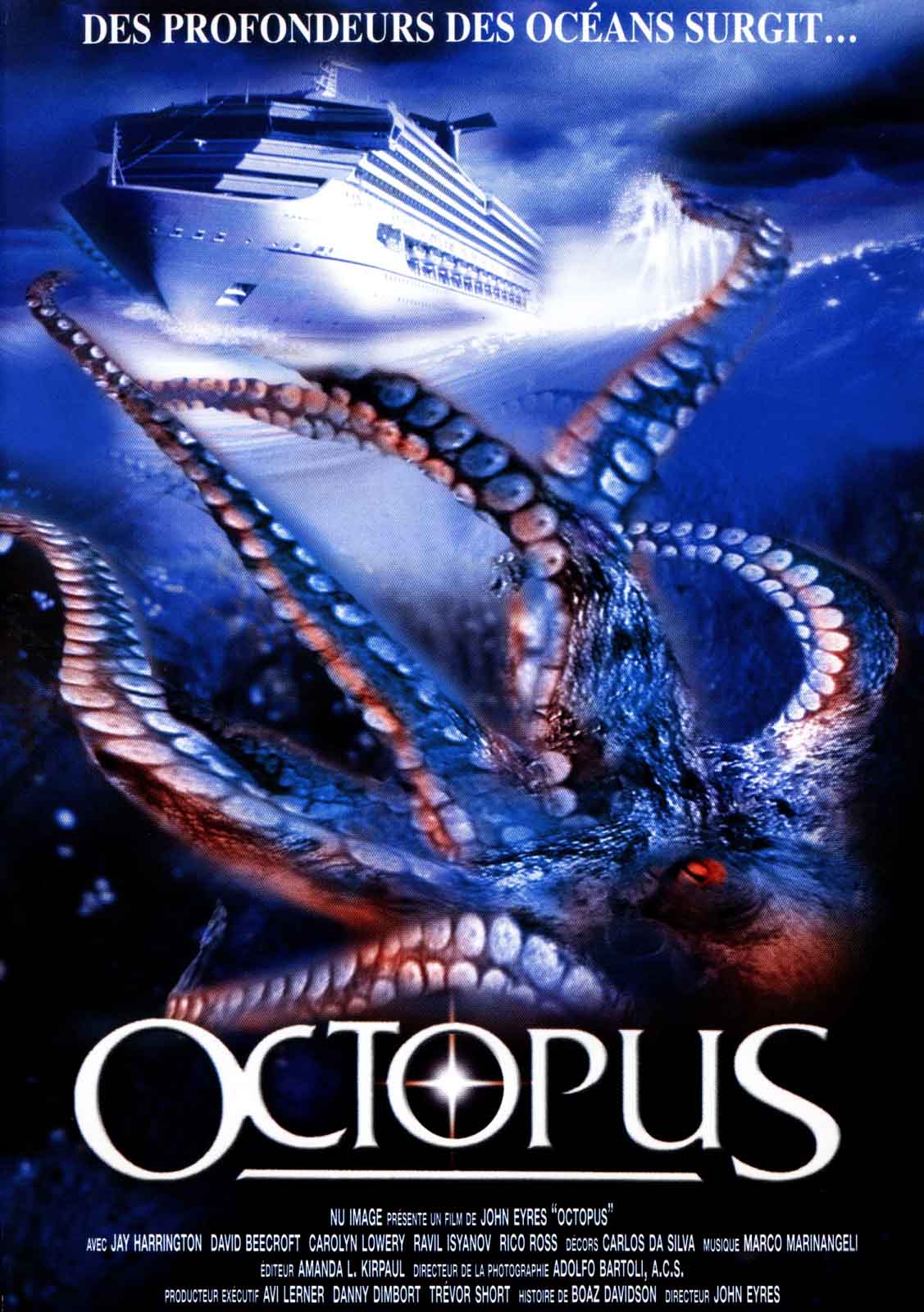

OCTOPUS

2000 – USA

Réalisé par John Eyres

Avec Jay Harrington, David Beecroft, Carolyn Lowery, Ravil Asyanov, Ricco Ross, Jeff Nuttall, George Stanchev

THEMA MONSTRES MARINS

Après les requins (Shark Attack), les araignées (Spiders) et les reptiles (Crocodile), les producteurs de Nu Image décident de mettre en scène une pieuvre géante afin de compléter leur collection d’animaux monstrueux. Et c’est Michael Weiss, déjà responsable du scénario de Crocodile, qui est chargé d’en rédiger le script. Contrairement à ce que pourrait faire croire le titre français aux gros sabots utilisé lors de ses diffusions télévisées (L’Attaque de la pieuvre géante), cet Octopus est moins un hommage aux « monster movies » des années cinquante qu’un film d’espionnage musclé mâtiné de film catastrophe. Une sorte d’A la poursuite d’Octobre Rouge croisé avec 20 000 lieues sous les mers en somme, ce qui s’annonce plutôt ambitieux. Et le résultat est largement à la hauteur de cette ambition, si l’on tient compte du budget du film (estimé à cinq millions de dollars). Car dès le prologue, le spectateur est franchement accroché à son siège, avec ce sous-marin nucléaire soviétique englouti dans les flots en pleine crise des missiles cubains, puis cet attentat perpétré dans une ambassade américaine de nos jours, réminiscence de la scène d’intro des Incorruptibles, qui s’enchaîne avec une course-poursuite en voiture et s’achève par une rafale de coups de feu et une belle explosion.

L’agent spécial Roy Turner (Jay Harrington), promis à une tranquille carrière universitaire, se voit alors contraint d’escorter le terroriste qui répond au nom de Casper (Ravil Issyanov) à bord du sous-marin américain dirigé par le capitaine Shaw (David Beecroft). Parallèlement, l’organisation terroriste qui a engagé Casper s’est emparée d’un paquebot dans le but de le faire libérer. Les enjeux et les tensions suscités par cette intrigue politico-policière nous feraient presque oublier qu’il est question de pieuvre dans le film. Et celle-ci ne pointe d’ailleurs que tardivement le bout de ses tentacules. Fruit d’une mutation suite aux déchets chimiques du sous-marin soviétique coulé, elle a atteint une taille démesurée et s’en prend maintenant à nos héros.

L’attaque de la pieuvre géante

L’action ne faiblit pas une seconde, dans cet Octopus de très honnête facture, servie par une mise en scène classique mais raisonnablement efficace, une photographie soignée et un casting plutôt solide. Du coup, les nombreuses incohérences qui jalonnent le scénario de Weiss nous incitent à une certaine indulgence. Le monstre lui-même, presque figurant dans cette histoire, est une sympathique création en 3D qui se déploie de manière relativement impressionnante sous les flots, au beau milieu de maquettes soignées, et arbore une mâchoire acérée très peu ragoûtante (plusieurs infortunés personnages atterrissent d’ailleurs au fond de son estomac après avoir été poursuivis par les tentacules dans les coursives puis horriblement mâchouillés). Les séquences finales, au cours desquelles la pieuvre attaque un paquebot puis un hélicoptère à grands coups de tentacules géants (versions modernes des scènes cataclysmiques du Monstre vient de la mer), s’avèrent même très spectaculaires. Bref, voilà un bon petit film de monstre tourné intégralement en Bulgarie et conçu directement pour la vidéo : vite vu, vite oublié, mais distrayant d’un bout à l’autre.

© Gilles Penso

Partagez cet article