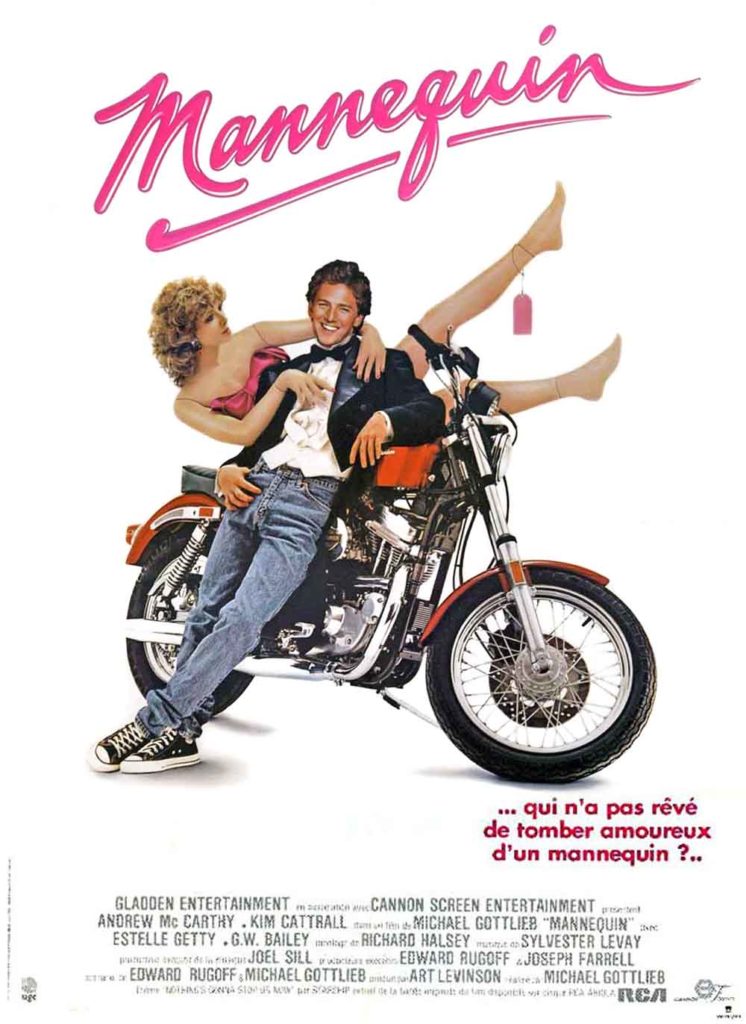

Un jeune homme tombe amoureux d’un mannequin de vitrine qu’il a sculpté… et qui devient soudain vivant !

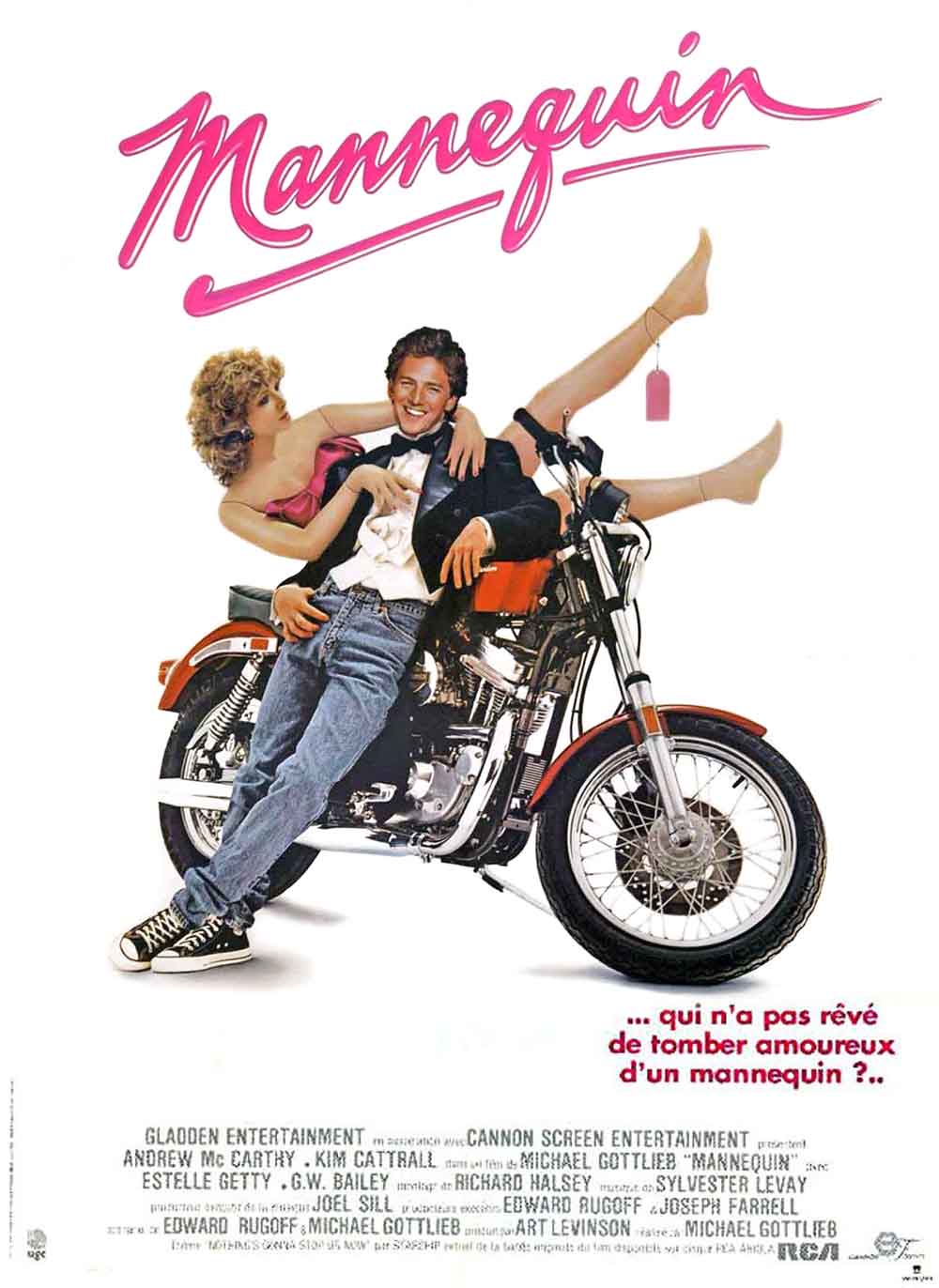

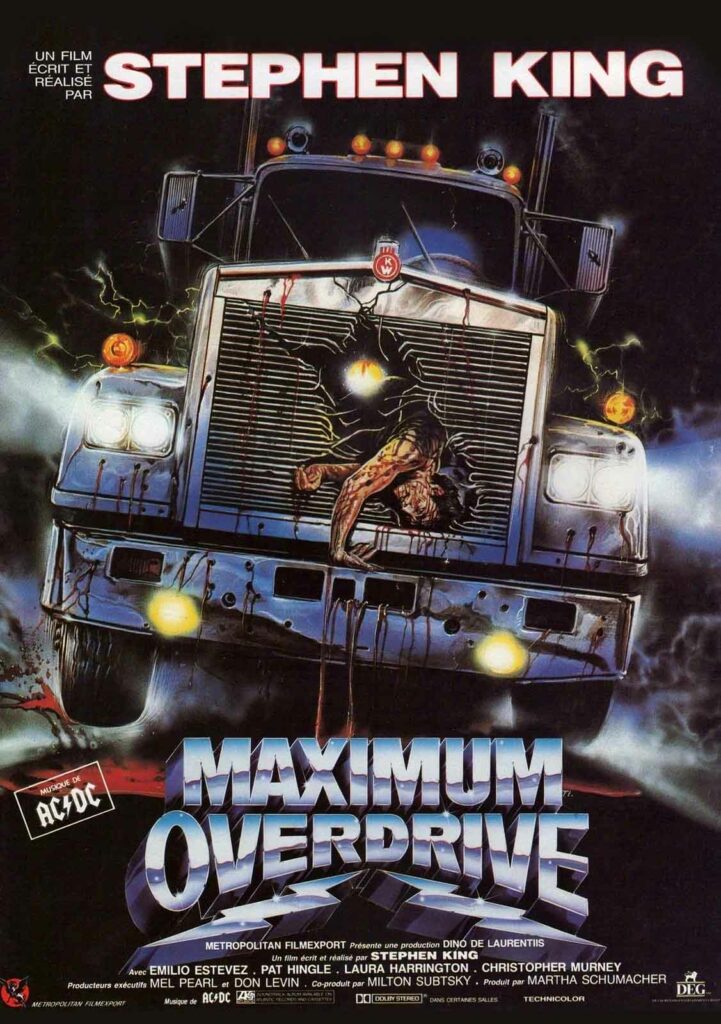

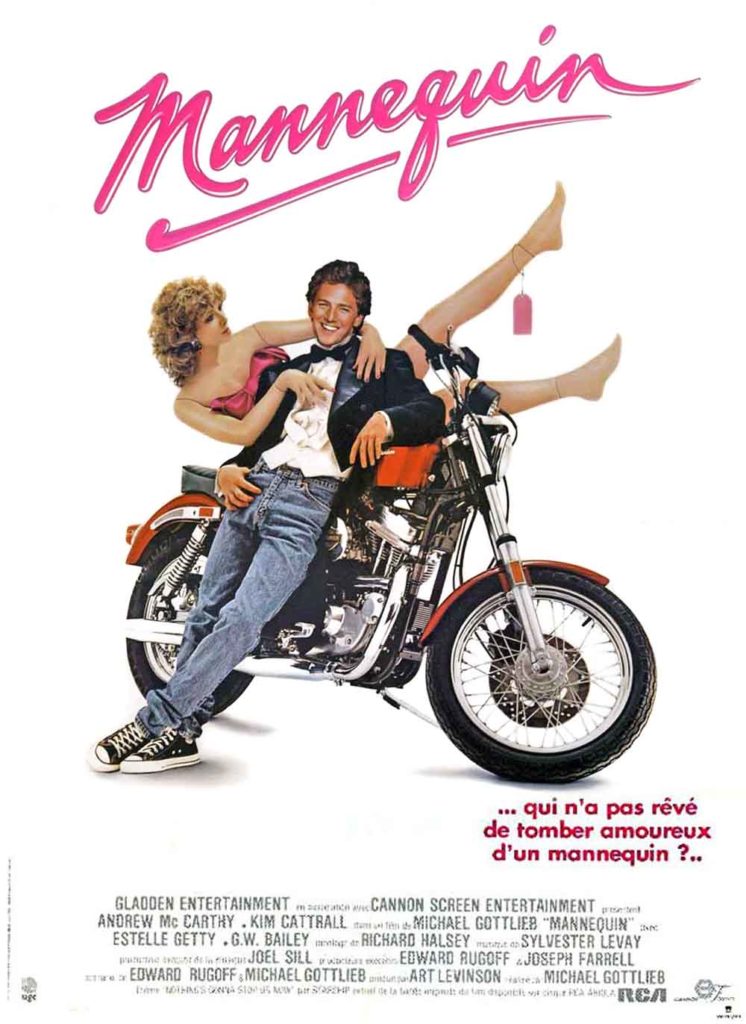

MANNEQUIN

1987 – USA

Réalisé par Michael Gottlieb

Avec Andrew McCarthy, Kim Cattrall, James Spader, G.W. Bailey, Carole Davis, Stephen Vinovich, Christopher Maher, Meschach Taylor

THEMA OBJETS VIVANTS

C’est en se promenant un jour devant la vitrine d’un grand magasin que le réalisateur et scénariste Michael Gottlieb a l’idée de Mannequin. Un effet d’éclairage et un reflet dans la vitre créent sous ses yeux une illusion d’optique furtive qui lui donnent la sensation de voir l’un des modèles exposés devant lui se mettre à bouger. Pourquoi ne pas faire reposer un film entier sur ce principe ? Consciemment ou non, Gottlieb se lance ainsi dans une relecture de la comédie musicale Un caprice de Vénus de William A. Seiter, elle-même directement inspirée du célèbre mythe de Pygmalion. Le principe est simple : une comédie romantique fantastique dans laquelle un sculpteur s’éprend d’une de ses créations qui soudain prend vie. Une autre source d’inspiration affleure alors : l’épisode « After Hours » de La Quatrième dimension. Si la 20th Century Fox accepte de s’embarquer dans l’aventure, c’est à conditions de packager correctement le film pour qu’il puisse plaire au plus grand nombre. Au lieu de superstars, le studio mise sur des visages charmants qui attireront autant les filles que les garçons. Andrew McCarthy (St Elmo’s Fire, Pretty in Pink) hérite donc du rôle du jeune Pygmalion et Kim Cattrall (Police Academy, Les Aventures de Jack Burton) de sa création. En amont du tournage, la future Samantha de Sex and the City pose pendant plusieurs semaines dans un atelier de Santa Monica pour qu’un artiste puisse sculpter un mannequin en plastique qui lui ressemble. Six modèles seront finalement créés, chacun affichant une expression légèrement différente.

Le prologue burlesque se situe dans l’Égypte antique. Refusant un mariage arrangé, Emma Hesire (Kim Cattrall) se déguise en momie et part se cacher dans une pyramide. Malgré l’insistance de sa mère, elle implore les dieux de lui offrir l’amour véritable… puis se volatilise aussitôt. Et nous voilà dans la ville de Philadelphie en 1987, face aux difficultés quotidiennes de Jonathan Switcher (Andrew McCarthy), un jeune artiste incapable de garder un travail plus d’une journée à cause d’une maladresse digne de Pierre Richard ou du Peter Sellers de La Party. Un jour, il découvre dans la vitrine du grand magasin Prince and Company l’un des mannequins qu’il avait sculptés : une très belle jeune femme en plastique sur laquelle il s’était particulièrement appliqué. Suite à un concours de circonstance qui lui permet de sauver la vie de Madame Timkin (Estelle Getty), propriétaire des lieux, il se retrouve embauché dans le magasin et découvre avec stupeur que son mannequin est capable de se transformer en femme bien vivante. Jonathan s’apprête à vivre une étrange idylle avec Emmy, cette créature visiblement habitée par l’esprit de la princesse égyptienne du prologue. Mais lui seul est capable de la voir autrement que comme un pantin figé…

Les limites de la beauté plastique

Paresseux, le scénario de Michael Gottlieb et Edward Rugoff s’appuie beaucoup trop sur le capital sympathie d’Andrew McCarthy et sur le charme de Kim Cattrall sans chercher à transcender leurs personnages par une écriture solide. Les ressorts comiques de cette situation insolite s’épuisent donc très rapidement et les gags poussifs que le réalisateur enchaîne mécaniquement atteignent rarement leur objectif, faute d’un timing adéquat. Certes, quelques répliques font mouche (« tu crois qu’on devrait appeler notre premier enfant Pinocchio ? ») mais c’est tout de même un peu léger. La musique éléphantesque de Sylvester Levay (Supercopter, Cobra) n’arrange évidemment pas les choses. C’est lorsqu’intervient cet interminable clip musical au cours duquel les deux héros passent la nuit dans le grand magasin à essayer toutes sortes de tenues que le concept de Mannequin atteint définitivement ses limites. Et nous ne sommes alors pas même à la moitié du métrage ! Même les personnages secondaires peinent à exister tant le trait est forcé (le décorateur exubérant, le vigile hargneux, la petite amie fourbe), même si l’on s’amuse à découvrir James Spader en début de carrière dans le rôle d’un jeune arriviste aux dents longues. Bien sûr, le scénario permet une seconde lecture dans laquelle l’éveil à la vie d’Emmy ne serait que le fantasme immature d’un jeune homme incapable de se confronter au monde réel. Après tout, n’est-il pas longtemps le seul à voir la jeune femme s’animer ? Mais si tel est le cas, cette belle histoire d’amour fantastique prendrait des atours malsains et glauques, le mannequin jouant rien moins que le rôle d’une poupée gonflable ! Gros succès malgré des critiques assassines, Mannequin aura droit à une suite en 1991, réalisée par Stewart Raffill et incarnée par un nouveau casting.

© Gilles Penso

Partagez cet article